上个世纪80年代有位作家写了篇著名的报告文学《第二种忠诚》。在这部报告文学中,作家将那种怀有虔诚的政治信仰并且受到当政者赏识、表扬和称赞的称为“第一种忠诚”;而那种对当政者虽然忠心不二,但是又不为当政者所理解和宠爱并受到迫害的则被认为是“第二种忠诚”。据此来看,胡风的为人和他的遭遇则无疑是典型的后者。

忠诚于党

胡风毫无疑问是一个忠诚的共产党员,纵观他的一生,无论在任何情况下,他都忠于中国共产党,热爱领袖,热爱事业,热爱自己的国家。虽然他的历史有些地方比较模糊,但是他的忠诚却是绝对不用怀疑的。从胡风的成长历程来看,早在1920年,他就受五四新文化运动的感召,在家乡蕲春积极参加游行宣传和抵制日货等行动。在蕲春县立高小读书时,胡风广泛阅读了鲁迅等文化先驱的作品和当时新的书刊杂志,思想开始走向激进,与同学创办了小刊物《新蕲春》,宣传新思想新文化。后来的五卅运动和到日本留学的经历促使胡风的思想观念朝着左的方面转向,从而使他成为左翼阵营里的一名坚定的战士,一位杰出的左翼文艺理论家。这一点本来是无庸置疑的。这是因为,他的理论观点不仅与30年代的中共在上海的重要代表冯雪峰的思想趋于一致,40年代在重庆时还在周恩来领导下为共产党工作,而且他还广泛地阅读了马列主义著作,深受鲁迅的赏识,更重要的是他的思想理论是符合马克思主义基本原理的。虽然胡风在30年代因为两个口号的论争曾经与周扬、徐懋庸等人闹点意见,产生过不愉快,但是他对中国共产党却一直是毫无二心的。就连1970年台湾出版的陈敬之的《三十年代文坛与左翼作家联盟》都认为:胡风“左得出奇”,“在对党的‘忠心耿耿’上,陈敬之说胡风与周扬毫无两样,在提倡革命文艺,宣传共产党的思想,鼓动青年参加无产阶级革命上,胡风与周扬也是一致的,功劳也甚为显著”。(李辉:《胡风集团冤案始末》,湖北人民出版社2003年1月版,第243页)

从胡风的内心来看,他虽然与周扬等人闹过矛盾,心里有些不满,但是他无论对毛泽东还是周恩来都是非常尊重和爱戴的,他一直把中国共产党的革命事业视为自己的事业,所以他为中国革命的胜利而欢呼。1949年初,“他是以向往北极星的心情进解放区的”(梅志:《胡风传》,北京十月文艺出版社1998年1月版,第551页,本文后面引自该著的文字均只标注页码)。在参观了“解放区”的工厂、企业,会见了许多新老朋友之后,胡风分别给毛泽东和周恩来写信,汇报自己来到“解放区”这些日子里的感受:“我走的是满天星满地花的道路。”(第558页)其激动兴奋之情溢于言表。稍后的新中国成立盛典上,胡风被安排上了天安门城楼的观礼台。当他看到新中国第一面五星红旗升起的时候,胡风的心头涌起了强烈的幸福感。回去以后,胡风难以平抑心头的激动和兴奋,构思并创作长诗《时间到了》(后改名为《时间开始了》),表达自己的心声。

“宗派”矛盾

然而,胡风的那颗为中共燃烧着的赤诚之心,并没有被认可,得不到应有的承认。包括当事人在内的许多人都认为,胡风之所以在新中国成立时受到冷落,并且后来受到迫害,被捕入狱,主要是文艺界的宗派主义。这种说法不能说没有道理。早在1933年,胡风由于不了解左联内部的矛盾,刚从日本回国时,胡风与周扬、冯雪峰、鲁迅等都有联系,但是随着打交道的日益频繁,胡风发现周扬的那一套有点官僚主义的架势,而鲁迅则比较平易近人,而且拥有共同语言,于是他与冯雪峰、鲁迅建立了密切的关系,而与周扬等人关系相对疏远。后来彼此之间又为两个口号闹得不可开交。抗战爆发后不久,周扬等人奔赴延安,在那里建立了自己的坚强堡垒,形成了强大的势力,特别是他们由于及时领会、宣传和贯彻最高领导人的思想意图及其制定的各项文艺政策,因而颇受当政者的宠爱和器重,于是他们的话语借助权力得到了极大的扩张,具有摧毁性的强大力量。而胡风尽管也长期孜孜不倦地为党工作,试图根据自己的理解和认识建立马克思主义的文艺理论,并且有效地运用他的理论展开文艺批评,在国统区产生了强大的影响,使得国民党当局也有几分惧怕。到了整个中国大陆都处于共产党控制之下时,胡风和周扬这两股文艺界的势力汇聚到了一起。此时,胡风尽管在理论上有所建树,但是他并不掌握话语权,特别是他的理论所强调的“主观战斗精神”极容易让人误解为“主观唯心主义”;他的“精神奴役的创伤”之说由于指称劳苦大众的弱点,没有正面肯定和歌颂工农兵,因而很不讨人喜欢,极易令人反感。这就决定了胡风一开始就很容易让周扬等人抓住把柄。为了防止胡风掌控将来的文艺界大权,同时为自己将来在文艺界确立一定的地位,早在1944年就有人在重庆开始借批判舒芜的《论主观》和姚雪垠的创作,进而通过外围战以削弱胡风的势力。幸好当时有周恩来调解,这次批判没有形成强大的势头。但是,事情并没有完结。特别是胡风思想理论的软肋还明显地暴露着。抗战胜利以后,胡风复员回到上海,不曾想到邵荃麟和乔冠华等人在香港又一次发起了对他的批判。如果说仅仅是宗派主义的矛盾,那也不过是几个文人之间的争斗,最高领导层就会通过适当的干预令他们停止内讧,团结起来,共同工作。20年代末,郭沫若、成仿吾、冯乃超、钱杏邨等大肆围攻鲁迅和茅盾时,中共就是通过一定的干预来平息这次矛盾冲突。后来在解散左联与两个口号论争等问题上,周扬、徐懋庸等人与鲁迅的关系搞得很僵,还是中共方面出面调解,于是冲突被平息了。然而,到了1949年以后,对胡风的批判,最高当局不仅没有丝毫调停的意思,反而推波助澜,使得对胡风的批判不断升级,甚至连最高领导人毛泽东出面亲自领导和发动对胡风的斗争,钦定胡风等人为“胡风反党集团”(后来定为“胡风反革命集团”),并且将胡风及其朋友们逮捕入狱。此时,胡风的遭遇就不是简单的宗派主义的问题了,他和他的朋友们遭受迫害也不仅仅是宗派主义的内讧了,而是新政权内部的知识分子与当政者的矛盾冲突了,只是当时的人们没有意识到这一点。

胡风是一名共产党员,同时也是一位知识分子,是一位很有思想而且勇于追求真理、捍卫真理的理论工作者和批评家。他自从到日本留学就阅读了《马恩文选》、《辨证唯物论》等大量的马克思主义著作和当地出版的各种普罗文学期刊,与日本的宫本显治、冈泽秀虎、江口涣、藤枝文夫等左翼学者和作家进行了广泛的接触和交流,并开始对一些文学理论问题进行深入地研究和思考。从日本留学回国以后,胡风以其才干深得鲁迅的赏识,创办杂志,评论创作,成就卓著,在文艺理论方面可以说是独树一帜。与此同时,经过长征到达陕北的中国共产党建立了自己的根据地,局势开始稳定下来。对于毛泽东来说,除了指挥军事斗争之外,最急迫的任务就是通过抓住文艺以建立自己的意识形态,树立自己的权威。于是,他从这个需要出发,针对根据地的文艺状况,发表了《在延安文艺座谈会上的讲话》(后文将其简称为“讲话”)。这个“讲话”由于巧妙地借用了五四新文化的话语体系表达着政治对于文艺的诉求,突出了以往处于社会底层的工农兵的地位和政治挂帅的理念,再加上毛泽东的领袖身份,因而成为共产党统治区域的文艺政策和文艺运动的指导性文件。对于这一文件,身处国统区的胡风虽然知道,但是没有引起足够的重视。当别人将这个讲话当作党的文件来学习,并且准备用它来武装自己头脑的时候,胡风却不同,他没有将其奉为“放之四海而皆准的真理”,而是仅仅作为一种文艺观点来看待,将其作为一种重要的文艺现象来研究。胡风的这种态度在许多人看来,就是缺乏政治头脑,没有灵敏的政治嗅觉,其实这正是胡风的可贵之处,因为他首先是一个有思想的知识分子,他虽然是共产党员,但是他却不愿轻易地放弃自己的思考和经过研究得出的一些观点和结论,因而保持了他的知识分子的自尊和极其伟大的人格。应该看到,那些数量相当可观的文人忙着用别人的思想武装自己的时候,他们已经十分可悲地失去了思考能力,只能跟在别人后面学着鹦鹉人云亦云,结果不仅失去了言语能力,而且由于不能完全理解和把握当政者的意图,常常不得不扭曲自己,顺从和迎合别人,将自己异化为别人的工具。而胡风则不然,他爱领袖,但更爱真理。虽然不能说胡风的理论就是真理,完全正确,然而他的理论还是具有一定科学性的。因而他非常自信,一直坚持自己观点的行为就是不愿轻易地放弃思考的权利而盲从当政者。

胡风的这种态度从一开始就很自然地流露了出来,当别人按照毛泽东的“讲话”的精神不顾现实环境要在国统区培养工农兵作家时,胡风根据自己的经验认为不可能,国统区的文艺工作者的任务“应该是怎样和国民党的反动政策和反动文艺以至反动社会作实际斗争”(第491页)。胡风的这种不同的意见,弄得到会者很不高兴,然而他们又没有办法驳倒胡风,以至双方僵持着,使问题讨论不下去。后来再开这样的会,没人再邀请他参加,因为会议组织者不希望听到不同的意见,不能容忍自己的意志和权威受到丝毫的挑战(尽管胡风本人并没有这个意思,他只是心里怎么想,嘴上就怎么说)。当然,身在国统区的那些政治型的文艺工作者由于当时的情况也只能将胡风晾在一边而已,至多在背后提出批评,但还不能拿胡风怎么样。

遭受迫害

胡风的这种情况到了新中国成立以后遭遇就大不相同了,因为他现在面对的并不仅仅是几个文艺工作者了,而是一个强大的政权。当他从上海兴致勃勃地来到北平准备积极参加新政权建设时,他首先遭到的是冷遇。因为就在他来之前,有关方面已经多次找他谈话,试探他的态度有没有改变,希望在他进“解放区”前把与他有关文艺问题的论争得到解决,意思是要转变态度,改变自己的观点,以符合以毛泽东“讲话”为代表的中共的文艺路线和指导方针的精神。而且,包括郭沫若、茅盾在内的周围的许多很有影响的文化名人都已纷纷表态拥护和执行毛泽东的“讲话”。但是,胡风经过认真的思考,觉得自己的认识和理论没有错,这在郭沫若、茅盾等人的反衬下显得非常突出和孤傲,他的抵触情绪也显得十分突兀。他满以为这是某些人与他闹矛盾,竟然没有意识到这些人背后强大的意识形态的力量。于是,茅盾在第一次文代会上的报告中对他的这种态度作了婉转的批评。胡风对此颇为不满,认为茅盾的报告不符合实际,但是他又没有办法解决这些问题,于是一度产生了退出文艺界的念头。他在与妻子的交谈中流露出困惑、失望:“如果像过去在旧社会时那样找个饭碗倒很容易,可是现在却不敢随便接它,因为这碗饭可不好吃,婆婆太多,尤其是不能再干文艺工作。”(第564页)此时,胡风多少意识到新旧社会的不同了:旧社会虽然是国民党的黑暗统治,虽然有着十分严厉的书报审查制度和对左翼作家的迫害,但是就是在这样的情况下,一个作家仍然可以发表令当局头疼的作品。当局虽然可能使出流氓手段对付和迫害作家,然而怎么也不能完全控制他们的思想、工作和生活;可现在的情况就不同了,如果一个作家的作品不能令当局满意,轻则不能发表和出版,重则受到全面围剿式的批判,而且没有任何可以疏通的渠道,也很难得到有效的庇护和帮助。就是有人表示支持也一定会遭受同样的厄运。因为,中共在自己的统治区域有效地控制了所有的物质资源,并且将包括知识分子在内的所有社会成员纳入到体制之内,而且其手中的权力由于得不到制约和监督而不断膨胀,一旦某个知识分子受到批判和围攻,他将无路可逃,只能成为砧板上的肉任人宰割。这样,胡风的这种性格和认真的态度从他进入解放区的那天起就决定了其必然遭遇巨大的人生灾难。

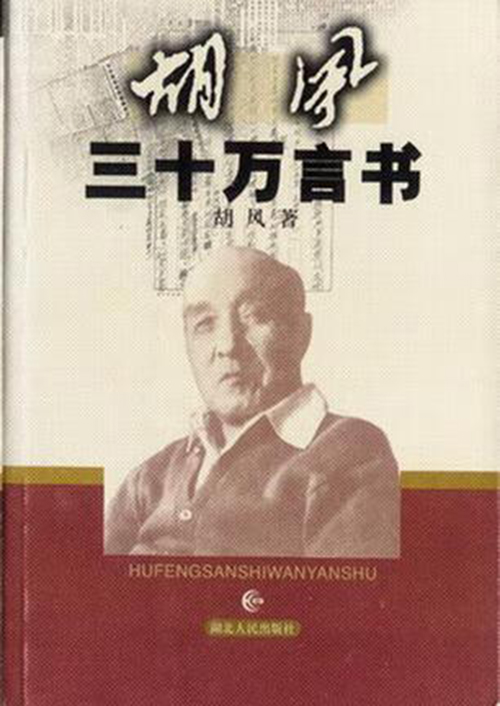

在现代社会里,每个人都应有不可剥夺的言论自由的天赋人权,新中国颁布的宪法也承认公民有言论自由的权利,其人身不受侵犯。哪怕退一万步讲,胡风的思想理论完全是错误的,他同样有表达自己思想的自由和权利。但是,胡风未能按照当政者的意志去写文章,没有放弃自己的文艺理论见解和主张,令最高领导人非常恼火,因为最高领导人不能容忍虽然同样属于马克思主义但与自己的说法有出入的观点和主张。在他看来,胡风的问题并不是简单的文艺观的问题,也不是一个纯粹的学术问题,而是没有将他的权威放在眼里的问题。如果不将其迅速制服,那么就会有无数的胡风可能起来向他的权威提出挑战,那么他的领导地位又如何稳定呢?至高无上的权力又如何能够牢牢地抓在手里呢?因此,他决定利用自己赶跑蒋介石建立起来的崇高威信,向包括胡风在内的所有不能接受自己控制的知识分子宣战,于是他亲自出马,为发动对胡风的批判写下了措辞十分严厉的《人民日报》编者按,将胡风和他的朋友们打成反革命集团,将实际上是自己人的胡风等人作了敌人的定性。面对着疯狂的全面围剿式的大批判,胡风当然不只是感到困惑,精神上的压力是可想而知的,大有泰山压顶之势。然而,胡风依然怀着对中共的忠诚,相信中共中央会有“雅量”倾听一个党员发自肺腑的声音,洋洋洒洒地写下的三十万言书《关于解放以来的文艺实践情况的报告》,认真分析了当时的文艺政策执行中的种种问题,并且为自己的理论观点辩护。但是,没有人理会他这饱含着激情和才智的文字。他的行为更激怒了统治者,于是先遭到了更猛烈的批判,进而又被逮捕入狱。

同样出于对共产党的忠诚,胡风并不显得非常固执,他也试图竭力缓和与当政者的日益紧张的关系,于是做了检讨《我的自我批判》。在这份检讨中,胡风努力检查自己的错误,反思自己与文艺界领导及同行的关系,但是在思想认识上他决不肯迁就他人,觉得不能向党说假话,以认真负责的态度向党交心,坦诚地向党陈述自己的真实想法。然而,党的负责同志就是不领他这个情,反而有选择地将他的检讨连同舒芜的揭发材料加上一字千钧的“编者按”一并发表,肆意歪曲他的本意,挑动起不明真相的群众的愤怒情绪,直接将他置于群众仇恨的烈火上炙烤,以便将他搞得身败名裂,臭气熏天,从而为逮捕他制造舆论。

刚刚被抓,胡风还天真地以为这些都不过是误会,他心里感到非常坦荡。这与当年许多遭受迫害的干部和知识分子一样:自己的问题只是个别人对他的栽赃陷害,高层领导一定会帮他搞清楚问题的。他根本不曾想到,人家既然要整他,就不会对他“温良恭俭让”,“绘画绣花”,而是想尽花样来折磨他,对他展开高强度高频率的审问,把他关押在静得瘮人的房间里,晚上高挂着发出白光的高亮度电灯,让他感到比阴森的地狱还要恐怖,令他无法睡眠休息,妄图通过摧毁他的意志,使他屈服。如果胡风屈从于当政者的意志,反过来像郭沫若那样公开否定过去辉煌的自己,再现身说法,那就再好不过了,这样,其他人的不从的问题解决起来就顺当多了。很可能就是这个原因,毛泽东没有简单地杀了胡风了事,而是极有耐心地等待着胡风转变的那一天;哪怕胡风顽固地顶下去,那么对他的种种严厉惩罚对别人至少具有警示作用。然而,面对着非人的折磨,胡风没有低下他高贵的头颅,他以顽强的意志坚守着自己的为人准则,决不放弃真理。他对未来仍然怀有幻想,因而他决定等待着将来搞清楚自己问题的那一天。为了战胜长期等待中的孤独寂寞的痛苦,胡风在没有纸和笔的情况下,默默地创作诗歌,并且通过多次吟诵将其记在心底,待到将来有了纸和笔再写出来。几年下来,胡风竟然就这样“写”下了数千首诗歌,为了防止因忘却而遗失,每到年初,他都要从头到尾地重温一遍。

长期的牢狱生活,导致了胡风痔疮的复发,流血不止,痛得他几乎不能行走。但是,对他的审问并没有停止。就是到了这个时刻,胡风仍然坚持如实回答问题,决不靠陷害他人来“立功”以求得条件的改善。他反而常常为别人受到自己的牵连与他一道受苦而深感不安和歉疚。

就在胡风经受着巨大的痛苦磨难的时候,他的家人也同他一样遭遇不幸,尽管遭受的迫害没有他那么严重,但是其精神压力是极其巨大的。妻子来到狱中看望他时,一方面为他没有被打掉“自尊和骄傲”而高兴;另一方面,为了让无辜的孩子免于永远生活在受父母牵连的阴影里,出于保护子女的母爱的本能,于是向他“劝降”,劝说他检查一下自己的唯心主义文艺思想,希望他能够低头认罪。不明真相的儿子来信也劝他向溥仪学习,争取特赦。面对着再三“劝降”,胡风大为不满。他依然以一个知识分子的认真和执著,依然从学术的角度看待自己与当局的冲突,因而觉得思想上的这个“结”不是他能够解开的。当被要求低头认罪时,他的眼睛瞪圆了,发出一种威严的光芒:“你以为我没有认罪吗?我难道不知道胳膊扭不过大腿吗?只要我能承认的,我都承担了责任。我知道,为了党的威信,在这方面我是犯了罪。判我刑吧,就是杀我头,杀一儆百,我都死而无怨!可能要对我进行审判了,你不要害怕,没你的事,是我连累了你,你只是一个听话的妻子,我对你是有罪的……”同时,他安慰妻子道:“不要难过嘛!我在精神上肉体上都承受得了,尽管放心吧。他们要我找辩护人,我拒绝了。我为自己也为许多人辩护了十年,还不能取信于政府。一个辩护人,看看材料就能为我辩护?笑话!”(第658页)胡风对这一点还是看得非常清楚的,当局虽然不能在学术逻辑上战胜他,便只有依靠残暴的专政的手段迫使他就范,而所谓的辩护在当时的情况下不过是演演戏,做做样子,掩人耳目而已。戏被胡风看穿了,但是在当局那里还是要演下去,这就有对胡风的公开审判,并且还像模像样地搞了几个木偶一样的陪审员装点一下门面。与此同时,有关方面还特意找来一些他的老朋友前来作证,企图以友情的被惨痛撕裂来击跨他。但是孤傲的他却是以大口大口吃饭的方式向人们证明自己的顽强和坚毅。此时的他虽然是一个时代悲剧的主角,却以超脱的态度看待现实的滑稽和时代的荒唐。他被判了14年徒刑,可是他觉得这与自己没有关系,因为他根本感觉不到法律的尊严,他没有犯罪,他只是遭受一些人的诬陷和迫害。

屈原情结

为了攻下胡风这个思想态度的堡垒,当政者可谓煞费苦心,绞尽脑汁。就在判刑后不久,当局就将胡风带出狱外来参观北京的著名建筑和大街,企图让他在看到人民大会堂、王府井大街、北京饭店和东安市场等之后感受到10年来北京的巨大变化,以此方式来感召胡风。参观之后,胡风并不是无动于衷,而是非常感慨和激动,回来后立即写了一份感想,表达他这被难之人的赤诚和敬仰、感怀和爱戴。而且,还让他们全家在春节期间团聚拍全家福照片,与一些老朋友见面,参观鲁迅博物馆。这期间,也有老朋友出于善意,劝他“学学乖”,“老老实实听党的话”,胡风则反问道:“我怎么不听话了?你不是听党的话吗,怎么也成了右派?”胡风十分清楚:“反正我们理解不了,我们错了!”(第672页)胡风的堡垒之坚固真是软硬难敌,弄得有关方面只好将他们夫妻送出北京,发落到四川,慢慢地折磨他,不断地警告和斥责他,甚至辱骂他,每遇什么事情发生,都要求他向郭沫若副委员长学习,按照当局的意思表态。但是,胡风的表态还是根据自己的学习、认识和理解表达看法。他虽然对于横加的迫害表现出某种本能的反抗和抗争,但是对于党的领袖以及领袖的威信还是要维护的。“文革”初期,《红旗》杂志重新发表了毛泽东的“讲话”,同时刊发了一篇猛烈批判“文艺黑线”的文章。胡风实在搞不清其中内在的逻辑联系,感到震惊和困惑。尽管如此,他还是在他的《欢呼》中表达了对“讲话”重新发表的“欢呼”之情,并表示“由衷地拥护《红旗》的按语”(第689页)。后来报纸上发表了毛泽东的《水调歌头·游泳》,胡风也按捺不住内心的激动,写下了《水调歌头·喜读毛主席重游长江的新闻记事和〈水调歌头〉的真迹,学步原韵》,并且打算作为思想汇报交给管制他的人。他的妻子知道了认为这样做欠妥,指出他的“出路”所在。但是,在他看来,所谓的“出路”是“丧失党性,损人利己的事”,而且坚决“不干”(第692页)!这样,胡风难免不重蹈楚国大诗人屈原的覆辙:一方面对君王赤胆忠心;另一方面屡遭迫害,并且以为是小人的结党营私和谗言陷害。两三千年过去了,已经进入20世纪的中国知识分子却依然没有走出屈原命运的怪圈,这究竟是几千年历史的巨大停滞和嘲讽,还是中国知识分子自身的缺钙?不管怎样,胡风还是写下了《向周总理伏罪》,泪流满面地检讨自己犯了所谓的主观唯心论的错误,而且为不理解总理的关心和挽救而痛心疾首。1976年,毛泽东去世,消息传来,胡风感到震惊和沉重,在蒙蒙细雨中,静静地站立了3分钟。这是不是就是人们所说的斯德哥尔摩综合征呢?亦未可知。胡风的这种表现即使传到阴间毛泽东、周恩来那里,会得到承认并被接受吗?那么这究竟是喜剧还是悲剧,看来只有俯视人间的上帝心里最清楚,只有历史老人才能给出明确的答案。

历史上的屈原最终疯了,结果落得个孤零零一个人披头散发行吟泽畔并投江自绝的结局,而20世纪的胡风也给逼成了严重的幻想型恐惧症,很有点像鲁迅笔下的狂人,总是怀疑有人来抓他。幸运的是历史到底在毛泽东去见马克思之后拐了个弯,胡风不仅迎来了走出监狱,获得自由的一天,而且还被平反,再度受到人们的尊重,只是受迫害的后遗症非常严重,一直到他离开这个世界都没有康复。

2005年4月5日于扬州存思屋

相关链接:

名人透视036:邓拓:从宣传家到作家

名人透视035:“刀尖上跳舞”的程树榛

名人透视034:大彻大悟的牛汉

名人透视033:从座上客到阶下囚的丁玲

名人透视032:从“弃儿”到香饽饽的王学忠

名人透视031:从怀疑出发的林昭

名人透视030:从“农民诗人”到“向阳”诗人的臧克家

名人透视029:纯真顾城

名人透视028:“纯文学”才女林海音

名人透视027:纯粹文人邵洵美

名人透视026:传统文人柳亚子

名人透视025:冲破规训的顾准

名人透视024:超越意识形态的爱国者

名人透视023:“超现实主义”的艾青

名人透视022:曹禺的自我否定

名人透视021:步入深渊的徐铸成

名人透视020:被压抑的欢呼

名人透视019:被汉奸的刘鹗

名人透视018:不愿忏悔的夏衍

名人透视017:不合时宜的独立自尊

名人透视016:被撕裂的何其芳

名人透视015:美丽的噩梦

名人透视014:不对称的爱情与婚姻

名人透视013:并非浪漫的郭沫若

名人透视012:辫子辜鸿铭

名人透视011:被灼伤的爱情

名人透视010:被“战犯”的胡适

名人透视009:被规训了的浩然

名人透视008:被亲情绑架的朱东润

名人透视007:徐志摩与陆小曼

名人透视006:悲哀余秋雨

名人透视005:挨骂的郑振铎

名人透视004:“历史的误会”的瞿秋白

名人透视003:“宪政迷”梁启超

名人透视002:饱受委屈的端木蕻良

名人透视001:爱情教母琼瑶