大多数文人在读书写作的同时,眼睛瞄着官场、金钱和美女,而现代作家邵洵美应该是个例外。读了他女儿为他所写的传记《我的爸爸邵洵美》(邵绡红著,上海书店出版社2005年6月版,以下引用该著的文字均只注页码),我产生了这样的认识:他的一生给人的感觉就是为读书而生,为写作而存在,读书与写作构成了他的生命主色。

1986年10月8日,秦瘦鸥在上海《文汇报》上发表一篇悼念邵洵美的文章,题目是《从纨绔子弟到翻译家》。这篇文章的标题很容易让人产生这样的印象:邵洵美青少年时期就是一个纨绔子弟,后来改变了,成为翻译家。从邵洵美的出身来看,他确实出身不凡,可以说是贵胄,但是他从来就不是那种只知过着花天酒地并且到处摆阔乃至寻花问柳与招惹是非的浪荡子。据邵绡红的这本传记介绍,邵洵美的祖父邵友濂是清朝时的一品官员,供职于北京总理各国衙门,担任过出使俄国大臣的头等参赞等职。不仅如此,邵友濂还与清朝重臣李鸿章结成了儿女亲家,而且邵洵美由祖父作主过继过给其伯父邵颐。这样,他便成了李鸿章的侄女李夫人的嗣子。而邵洵美亲身母亲则是清朝洋务运动中坚人物盛宣怀的女儿。这样官官联亲,自然给邵洵美的出身涂抹上浓厚的富贵色彩。邵洵美虽然出身豪门,而且他的大家庭里确实出了包括他父亲在内的不少纨绔子弟、败家子,但是他却没有被带坏,他似乎天生就是“拿笔杆的命”(第9页),最具人生象征意义的是在抓周的时候,邵洵美“不抓摆在他跟前的红帽子(那是象征将来要当官的),也不抓闪闪发亮的金镯子(那是象征将来要发财的),更不要那系着彩穗的铜喇叭(那是象征将来从艺的),而是硬要挣出奶奶的怀抱,俯下身子,小臂膀伸得远远的去抓角落里一支秃了头的狼毫笔。”(第10-11页)他从小表现不凡,5岁开始识字,6岁进私塾读书,而且具有很强的领悟力。8岁那年,他到外祖父家作客,他对周围其他什么都不感兴趣,而是径直走进外祖父的书房,对外祖父的藏书兴趣很浓。就在周围的长辈沉溺于吃喝嫖赌之时,年幼的邵洵美虽然也受到宠惯,但是他没有养成纨绔子弟的种种劣性。他把精力基本都用在读书上,并且在12岁时就已显露出编报的兴趣和才干。后来,邵洵美的一生果然与笔和书本结下了不解之缘。后来他自己也有这样的认同:“我知道我是一个天生喜欢文学的人,在任何环境下我总没有把它冷淡过,一有机会,我就飞过去接近它。有人奇怪我为什么一天到晚手里带本书,原来他们没有知道我的苦心……”(第119页)

与许多作家一样,从私塾到公立中学、大学乃至国外留学,邵洵美都是十分优秀的学生,特别值得注意的是,他在国外留学时并不对当时许多留学生及其父母所热衷的经济学感兴趣,而是为古希腊女诗人莎茀(Sappho)所深深吸引。而莎茀在西方并不是一个走红的诗人,长期被历史冷落而且被边缘化,她的“原诗因为埋在沙漠里已有两千多年,挖掘出来写在草叶上的诗歌都已残缺不全了,只有两首被旁人列举的还算完整。”(第26页)而邵洵美却痴情于她的诗,并且将她与中国的莫愁女视为自己“灵魂的爱人”(第60页),然而这两位古代女子都是为人们所歧视的“妓女”。以邵洵美的出身是应该远离这些社会地位低下的女子的,但是他却视她们为自己的精神恋爱的对象。这不仅需要巨大的勇气,更体现出他将自己的精神追求放在人生的第一位,标志着他超越物质进而走向精神的纯粹性。

对于邵洵美来说,要走向纯粹的文人,必须冲破纨绔子弟的魔咒。出身豪门,自幼享受着锦衣玉食,好不令人羡慕!但是正是生长在这样的环境中,一个人往往易于满足现实,不思进取,根本没有危机感,而且时时受到吃喝嫖赌等各种诱惑而堕落,而且容易激发起强烈的优越感,进而目无一切,颐指气使,君临天下,不可一世,胡作非为。由于生活糜烂,腐化堕落,花天酒地,挥金如土,最终败落,富家子弟都会遇到这样的魔咒。邵洵美的身边就有不少自甘堕落的长辈,发生过这样那样的悲剧。邵洵美尽管免不了受到了这样那样的耳濡目染,但是他并没有随波逐流,而是有所警觉,后来他还创作小说《贵族区》和《儒林新史》,希望以此警示富家子弟。我们无法知道他为什么能够认识到长辈中不少人的无耻和可笑,也没有弄清楚他为什么能够在这样充满罪恶的大家庭里“出淤泥而不染”,或许这就是上天的安排吧!他在少年时就已“觉悟”到:“金钱是罪恶的渊薮”,并且树立起自己的人生信念:“不爱金钱爱人格;不爱虚荣爱学问;不爱权利爱天真。”(第19页)他立志要做像祖父邵友濂与外祖父盛宣怀那样的有才有识之士。既然立下了自己人生的目标,那么邵洵美就不再惧怕艰苦,勇于接受生活的磨练。1925年,邵洵美到英国剑桥大学留学,经校长介绍他借宿在导师慕尔(Arthur Christopher Moule)先生家里。慕尔先生博学多才,对学生诲人不倦,但是他的夫人却比较吝啬,生活十分简朴,这令在国内生活优越的邵洵美一时难以适应。他虽然不时发些怨言,但是考虑到能够从慕尔先生那里学到许多东西,因而没有听从同学们提出的换地方借宿的建议。当然,这只是他人生中一个非常不起眼的小小插曲。但是,正是这些生活细节往往决定人的命运。这种俭朴的生活习性养成以后,邵洵美即便再有钱也不挥霍,但这不等于变成了守财奴,他很大方,朋友中如果谁手头拮据,便慷慨相助,而且“从不想着要人还”(第38页)。

要做纯粹的文人,就得摆脱功利的束缚,让自己成为性情中人,根据情趣结交朋友,而不是按照利用与被利用的关系与人交往。在英国留学期间,他结识了徐志摩,并且引以为终生至朋。徐志摩与邵洵美一样,也出身富贵之家,也都摆脱世俗功利的束缚,乐于追求浪漫,钟情于诗。就邵洵美一生来说,各方面交往的人着实不少,但是真正谈得上深交的不多,而且他无论与什么人交往,基本上都是围绕着他的文学事业展开的。本来,根据他的条件,他既可以结交官场大人物,也可以与大实业家、大银行家交朋友,也可以挤入到社会名流的行列,但是他的非功利交际原则使他的朋友大多限于文学界、艺术界与出版界。在欧洲留学期间,邵洵美除了与徐志摩相识,又认识了徐悲鸿等人,并且由他们拉入了一个游戏式小团体“天狗会”,与谢寿康、蒋碧薇、徐悲鸿、张道藩几人义结金兰。后来几十年里,他们几人一直保持这种手足之情。1957年,邵洵美被以所谓的“外国特务”的名义被捕入狱。进了监狱,他觉得自己出狱非常渺茫,于是就跟与他同关在一起的贾植芳作了遗嘱式的托付。他拜托贾植芳将来出狱,替他说两句话:一是1933年在宋庆龄家叫席酒菜款待萧伯纳是他出的钱;二是鲁迅指责他所发表的文章是雇枪手写的,他要告诉世人那些文章都是自己写的。从遗嘱的角度来看,托付人的事往往是最重要的。这里所说的第一件事并不表明他惦念着钱财,而是当年的许多文章提到萧伯纳访华受到接待的事,就是没有人提到邵洵美的忙碌和操持,而邵洵美觉得应该还历史的真面目,让后人了解到真实的历史。而第二件事,邵洵美觉得鲁迅冤枉了自己,自己必须向历史作个交代,这样自己才能安心地离开这个世界。不曾想,邵洵美过了不到4年终于出狱,当他出狱后回到家里,看到家徒四壁。空无一物时,他首先想到的不是怎么生活,也不是设法治病,而是非常豁达:钱财“都是身外之物,身外之物,没有了,不足惜。”(第315页)他的儿子为他保存了一百多本书,特别是见到Webster Dictionary还在,他就心满意足,十分欣喜。

一个偶然的机会,邵洵美一不小心进入了官场。那是1927年春,南京成立特别市,新任市长刘纪文应邀出任他的秘书。在中国这个官本位特别严重的国度,进了官场意味着可以得到许许多多现实的好处,所以许多人削尖脑袋往官场钻,以弄得一官半职为荣耀。刘纪文是国民党元老,曾经留学美国,长期追随孙中山。他出任南京市长后需要得力的助手,于是看中既出身于官僚家庭,又到欧美留过学,而且为人正派的邵洵美。然而,邵洵美只干了几个月就撂下挑子不干了,与刘纪文分道扬镳,原因是刘纪文表里不一。离开官场,对许多人来说,意味着自断前途;但是对于邵洵美来说,则意味着不仅保持了自己的人格尊严,而且成全了他文人的纯粹。后来他虽然少不了与官场上的某些人来往,但是他绝不是为了捞取蝇头小利,而且从不卑躬屈膝。

退出官场以后,邵洵美很快跻身于文学界,既搞创作,又编杂志,还搞文学翻译,甚至办起了书店,忙得不亦乐乎。他忙这些既不为名,也不为利,而是为了他心中的缪斯。他离开官场后随即接手来办《狮吼》杂志,并且通过“狮吼”社认识了郁达夫等人。与此同时,他创作了《妹妹》、《搬家》和《缘分》等小说。他还把自己过去写的一些诗作集为《天堂与五月》,打算出版,但是没想到为出版这部诗集,他费了不少周折,念及将来出版作品的方便,于是他决定创办自己的书店“金屋”。后来,他的“金屋”书店确实出了不少文学作品,包括滕固、陈白尘、黄中、章克标、张若谷、傅彦长、倪贻德、杜衡、朱维基、徐培红、沈端先(夏衍)等人的作品、文艺论著与译作,大大推动了中国现代文学的繁荣。除了文学作品及论著译著之外,邵洵美的“金屋”书店还出版了诗画集,邀约了许多画家为他改名的《金屋》月刊(原《狮吼复活号》)作画。不仅如此,邵洵美利用他的“金屋”书店作为交际平台广泛结交朋友。在1920-1940年代,邵洵美所结交的朋友五花八门,既有像鲁迅(不过后来鲁迅痛骂了邵洵美)、夏衍、丁玲这样的左翼文化人士,又有徐志摩、林语堂、梁实秋等自由主义知识分子,还有项美丽等西方作家,既有影艺界人士,又有宋庆龄等社会名流,还有政府官员张道藩等人,甚至还包括杜月笙这样的黑道上的人物与特务头子戴笠。在邵洵美这里,社会交往没有界限,但是他与这些朋友既不谈政治,也不论钱财,既不谈论家长里短,也不商讨投机钻营,所谈的当然都是书生之事——文学、艺术和出版。

既然邵洵美的心思全用在书刊杂志上,那么他对其他事物则很少顾及。邵洵美在家是长房之子(因为他是伯父的嗣子),按照传统的家产分配原则,他应该得到邵氏家产的一半,当然他也有义务和责任经营好邵氏家产。到了邵洵美执掌家产时,邵氏家族已经开始衰落,但是其家产仍然十分可观:在老家余姚由邵氏义庄经营着上万亩田地,镇江的两爿当铺以及若干房契和地契。然而,对于这些庞大的家产,邵洵美并不感兴趣,在他看来:“不论是小钱大钱,若非是你自己赚来的,你绝不能据为己有。”(第69页)所以,他不怎么过问和打理这些家产,而他那个败家的生父却利用儿子疏于过问和管理,将帐本紧紧地攥在自己手里,悄悄地变卖家产,去还他的赌债,去抽大烟。父亲由最初的隐瞒家产,到后来变卖家产,不可避免地导致邵氏银楼出事,做父亲到了这个时候不仅没有设法应付危机,反而极不负责地外逃避风,将烂摊子留给邵洵美来收拾。父亲的举动令邵洵美感到心寒,更令他痛心的是带头去银楼挤兑的不是别人,恰恰是他的姊姊邵畹香。这当然不能怪姊姊,由于父亲的隐瞒,她根本不知道那银楼竟是自家邵氏的。银楼终究倒闭了,而邵洵美的父亲居然厚颜无耻地回来“笑嘻嘻地拿走”(第72页)解散银楼最后所剩的一半大洋。父亲的这种行为到了邵洵美这里并没有受到应有的约束,从而滋长了他的挥霍。而这个父亲“仗着‘万贯家产’有他一半,恣意挥霍。他沉溺于赌,反正赌一百,自己只输五十;赢了一百,全数归他。”(第72页)他竟然还得意洋洋地在儿子面前夸耀和吹嘘,自己在豪赌中输了大笔钱财是如何“眼都不眨”(第72页)。对于父亲的豪赌挥霍,邵洵美的大弟夫妇担心邵氏家产会被败光,于是建议限制父亲用钱。但是,邵洵美没有采纳,他虽然心里对父亲也深感不快,但是觉得那人毕竟是父亲,他甚至认为:“父亲在世一日,家产应当属他所有。”(第72页)所以,他常常要替父亲偿还那些大大小小的债务,虽说有时感到有些窝囊,感到烦躁,但并没有一直放在心上。因为他更关注的是文学。

如果说在20年代,邵洵美办刊物还比较红火,那么到了30年代初,他的刊物和出版都陷入了困境。一方面,徐志摩的不幸遇难,对邵洵美来说无疑是重大损失,令他十分悲痛,一度中断了诗歌写作;另一方面,日本侵略者将战火烧到了上海,战火中的人们成为惊弓之鸟,最关心的是生存和安全,谁还有心情关注文化文学,谁还能静下心来读书呢?期刊发行和图书出版自然是困难重重,特别是经济上陷入了窘境,日渐入不敷出。尽管如此,邵洵美也没有将图书刊物的出版发行忍痛割爱,而是苦苦地撑持下去。“为了出版他的杂志,他倾注了几乎全部精力和全部家产。他搞写作出版原不是为了从中渔利,反倒是做着赔本生意。他做生意像做诗,目的在抒情,不在乎为此家产流失。”(第105页)像他这样拿出个人家产贴补期刊出版虽然不能说绝无仅有,但也是不多见的,而他由此而进入了一种境界:超越了物质而走向精神上的自我实现。

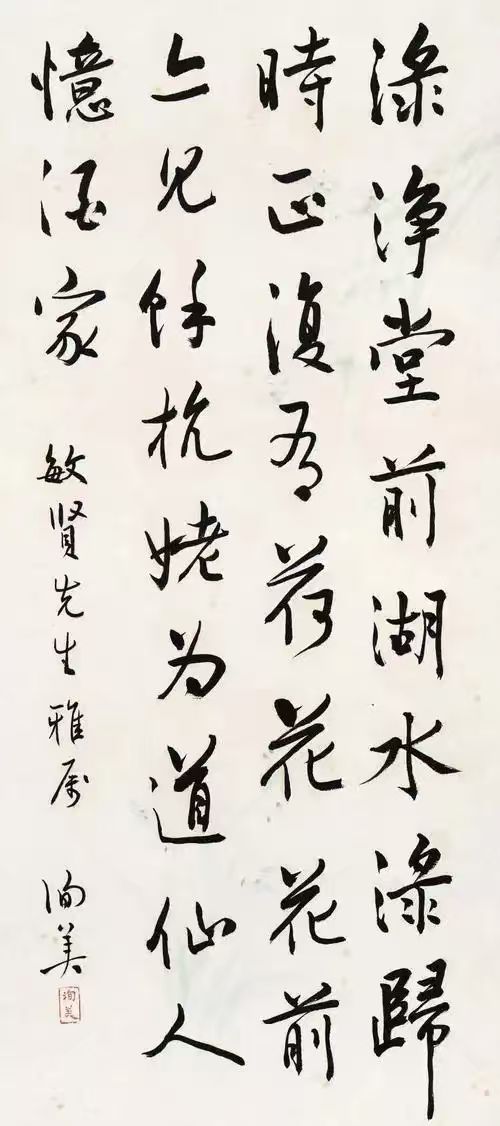

作为诗人,邵洵美谈论最多的恐怕要算诗了;作为一芥文人,藏书和读书当然成为他常见的话题。真正的文人不会像郭沫若那样总是将文学往非文学的方向拉,而是义无返顾地追求文学的真谛,讨论读书的方式和所得和文章写作的得失,最知道什么样的人才算是纯粹的文人。邵洵美写过一篇题为《我的书斋生活》的文章。在这篇文章中,他描述了自己的藏书与读书的情景。特别有趣的是,他在书堆中找材料,就像“侦探去捉罪犯一样,查问,推敲,猜测和追求;有时又会当面错过,于是我的文章只能改换一个题目了。”(第110页)他还谈到自己喜欢用毛笔而不喜欢用钢笔写文章,谈到了书斋里挂着凌叔华给他画的水仙花。文章的字里行间所显示的文人的习性和雅趣。他在《时代讲话》中发表的《晒书的感想》所谈的依然是人与书的问题。他在文章中依据这一关系将人分为这样几种:“(一)不看书的人;(二)不看书而想做书的人;(三)看书而不想做书的人;(四)看书而想做书的人;(五)做书而不看书的人;(六)看书而做书的人。”(第111页)姑且不说邵洵美这里的分类是否科学,但是我相信,没有读书做书的切身体验是不可能进行这样分类的,而且他的这一分类还是从读书人做书人视角出发的,也就是说他是以读书人做书人的思维方式思考问题的。

抗战期间,邵洵美身居沦陷的上海,立足于孤岛租界,面对着“国破山河在”的现实,作为文人的他虽然没有投笔从戎,奔赴抗日战场,但是他也没有“躲进小楼成一统”,而是在承继传统文人精神,以自己的笔进行抗日。“国家兴亡,匹夫有责。”“位卑未敢忘忧国。”这是中国知识分子的精神传统。如果说过去邵洵美一直专注于他的缪斯之梦,痴情于文学,不问政治,那么此时他不能不关注严峻的现实了。特别令他感到蒙羞和愤怒的是,他的五弟竟然投靠日本人做了汉奸(后来接受新四军的策反,弃暗投明)。同时令他略感欣慰的是,三弟参加了游击队。在孤岛期间,邵洵美撰写并翻译了许多抗日文章,但是影响最大的则是他将毛泽东的《论持久战》翻译成英文先是在他与项美丽主办的《直言评论》(Candid Comment)上发表,然后出版单行本。毛泽东对于这篇文章翻译成英文发表十分重视,特地托人转来了他为这篇文章在延安发行单行本写的序。但是,这并不表明邵洵美转向政治,更不能说明他的思想开始左转。他只是根据抗日的需要写作、翻译和发表文章,他所站的立场既不是国民党这边,也不是共产党那边,而是民族立场,为了中华民族的自由、独立与解放而工作,其本质仍然是文人的,而不是政客的。所以,一旦遇到适当的比较缓和的政治气候,邵洵美就回到他的文学事业上来,根本不去过问党派政治。

既然不过问党派政治,那么对于政治反应就很迟钝,不会主动地去关注政治,了解政治,更不会去预测政治的发展趋向,只是根据文人的感觉和思维方式行事。抗战胜利以后,正当踌躇满志的邵洵美准备再次将他的写作、翻译与出版事业推向辉煌,但是,他根本没有注意到政治正向他悄悄地逼来,而他浑然不觉。随着国共内战形势的发展,国民党很快溃败,共产党取得全国胜利的趋势越来越明显。包括胡适、梁实秋等人在内的许多知识分子意识到形势的险峻,纷纷离开大陆。而邵洵美则很犹豫。他虽然翻译过毛泽东的《论持久战》发表并且出版发行,但是他也隐约感觉到自己的出身可能成问题,而且胡适还给他订了两张机票,邀请他们夫妇一道赴台。但是,邵洵美觉得不能丢下儿女不问。况且还有老朋友罗隆基与他见面细谈,做他的思想工作,希望他留下来,打消了他的狐疑与顾虑。罗隆基自以为是中共友党民主同盟的成员,非常了解共产党的政策,根本没有想到过了不到10年他就被打成“右派”而受到政治迫害,当然也不会想到他劝老朋友留下来竟然给老朋友带来的同样是人生灾难。出于对老朋友的信任,同时也出于对儿女的责任,邵洵美终于留了下来,他抱着一个天真的想法:“解放之后,在共产党的领导下,他,邵洵美,还是可以有出路的,可以对人民有贡献的。一动不如一静,他决定不走,等待上海解放。”(第264页)他的这种想法在当时知识分子中颇具代表性,满以为自己没有反对过共产党,以后更不会反对共产党,况且自己对革命多少还有那么点贡献,而且还有一些朋友就是共产党人,自己不过是凭着写文章搞翻译出版吃饭,总不会有什么问题,他就是没有意识到自己的意识形态、人生信仰与文学观念与即将到来的“新社会”格格不入,以致发生冲突,当然也就不会预料到自己的命运从此发生了重大转折——日渐步向人间地狱。

刚刚进入“新社会”,邵洵美的感觉不错,觉得共产党待自己不薄。首先,他尽管出身豪门,邵氏家产庞大,但是他没有被划分为地主或资本家成分,而是被定为“工商业主”,就连他女儿都觉得“共产党是实事求是的”(第270页)。后来作为中共文化领导干部的周扬对他也表示关心,就他将来的工作征求他的意见。他天真地想象:“写作、出版更自由,更能发挥自己的所长。”(第271页)很快他的这种想象开始化着泡影。先是老朋友夏衍来访。但是,老朋友既不是来叙旧的,也不是来探讨文学的,而是代表人民政府来跟他洽谈收购他那印刷机的事。邵洵美拥有的那台影写版印刷机印制画报效果特别好,现在人民政府要收购,给的钱虽然不少,但是邵洵美还是觉得心痛。因为印刷机器是出版的最基本设备,没了印刷机固然可以找人印刷,可是根本没有自己拥有那么方便。接着,官方又要求书店合资经营。当时,邵洵美与人合股经营时代书店,而且根据当时的意识形态出版了苏联文学作品和马列主义著作。但是,由于邵洵美缺乏灵敏的政治嗅觉,一不小心出版了费尔·哈定的著作。邵洵美以为这本书是“共产主义经济的经典著作”,出版这本著作是在为社会主义意识形态添砖加瓦,但是他万万没想到,这个费尔·哈定竟然是个“托派分子”。同时,他由于不懂俄文,时代书店出版的苏联文学作品出了不少错误,因而受到了《人民日报》的严厉批评。接下来,官方的一招,就是以新华书店垄断全国的发行市场,从而令时代出版的大批货物遭遇退货,将其逼入困境。最后拿出了致命的一招:公私合营,实际上就是巧妙的收购,经过所谓的“合营”,邵洵美被削去了绝大部分权力,书店的重大决策都由党委所派的社长定夺。尽管邵洵美对此持保留意见,但是他已无能为力,最终他“一生执着经营的出版事业至此划了句号。”(第277页)此后,邵洵美将精力主要花在集邮和篆刻研究上,对于写作有些心灰意冷了。不过,到了1957年,《诗刊》出版,似乎给了邵洵美一针兴奋剂,他非常激动,因为20多年前,徐志摩办过《诗刊》,然而,此《诗刊》而非彼《诗刊》也。他竟以为又可以搞他的文学了。激动之中,他爽快地答应了臧克家向他的约稿。臧克家代表《诗刊》请他写一篇赞扬毛泽东诗词的文章。邵洵美“好高兴”,并说:“这是人们对我在诗方面的成绩的肯定。毛泽东的诗词写得好,气魄宏伟。”(第306页)他的这篇文章《读毛主席关于诗的一封信》后来以原名发表。邵洵美即使写了这篇文章,但是他也没有顺着这跟杆子往上爬,他所激动的是《诗刊》让他产生了一种怀旧式的亲切感,并由此可能想象着文艺春天的到来,自己可以在文学上大显身手了,对于这种“双百”方针提出后的某种程度的政治宽松误判,遮住了透视事物背后真实的目光。结果,他在一夜之间由梦幻跌入了地狱。当年秋,邵洵美突然被逮捕入狱,他不是右派,因为他在“鸣放”期间没有发表过反党言论,他因被怀疑为特务而被抓。邵洵美被捕,并没有证据,只是因为他曾经与戴笠、杜月笙、陈果夫、陈立夫、张道藩等人有过交往,但是他没有加入过任何特务组织,更没有给特务机关搜集、传递过情报。就因为他给曾经帮助过中国人民抗日的项美丽写了一封信而被抓。事实上,他所写的信既没有泄露国家机密,也没有涉及政治是非,完全是私事——因为弟弟生病治疗需要钱,邵洵美请求项美丽还给他曾经借过的一千美金。过了几年,邵洵美虽然被无罪释放,但是他的身体完全垮了——“痼疾缠身,整日气喘吁吁”(第322页)。

出狱之后的邵洵美贫病交加:一方面,他的身体由于监狱的折磨既患有“肺原性心脏病”,又由于长期极度的营养不良,导致“口唇和脸膛紫得发黑”,“坐也坐不动”,“剪得短短的头发全枯了,牙齿也掉了几颗”(第316页),根本没有当年的风采。即使身患疾病,但是邵洵美还得搞翻译邵工作,而且他此时搞翻译,不再单单是爱好,而是在很大程度上“著书皆为稻梁谋”(第322页)。自从印刷机被卖,时代书店被“合营”,邵洵美基本处于半失业状态,而他却有个大家庭(儿子大学毕业没有谋到合适的工作,女儿长期患病),“开支很大,每月有出无进,卖厂所得的款子眼看一天天减少。”(第284页)为了维持生计,邵洵美只好靠译书。然而他是一个十分认真的人,翻译作品字斟句酌,精雕细琢,因而进度很慢,他自己倒自乐其中,可是译书所得则难免微薄。后来,邵洵美的子女有的出去工作,有的出嫁,而玉姊则因病去世,大家庭大大地瘦身,但是他的经济状况并没有好转,就连在香港的弟弟生了病,他要给予帮助都没钱,只好写信给项美丽索要10多年前借的1千美金。随着手头日益拮据,邵洵美不得不变卖家里的收藏。邵友濂留下的日记、李鸿章、曾纪泽、盛宣怀等人寄给邵友濂的手书,还有包括著名作家签名书在内的不少珍爱的藏书。一个读书人,一个纯粹的文人穷困到卖收藏卖书的地步,他内心的极大痛苦可想而知,这不是物质上的问题,而是痛彻心扉的割爱。1920-1940年代的邵洵美就是撇开他那庞大的家产,单靠他的写作与办刊,生活一定不会成问题,而今他却落到了如此穷困的地步,令人不能不感慨万千。更加雪上加霜的是,“文革”爆发,出于恐惧,邵洵美收藏的具有重大历史价值的《邵友濂日记》被女儿付之一炬,美国摄影师拍的立体照片被剪碎了,扔进了垃圾筒。即使如此,他的家里还是遭到了洪水般的红卫兵的洗劫。不仅如此,造反派还降低邵洵美的工资,令他的收入大大减少,就连治病买药的钱都没有。1968年5月,贫病交加的邵洵美终于与世长辞。一代英才,一个纯粹的文人,谁能想到最后的人生竟是如此的灰暗而凄凉呢!谁会想到他为中国的现代文学与翻译作出了巨大贡献到后来竟然在如此荒凉中离开这个冰冷的世界!

2011年8月29日于存思屋

相关链接:

名人透视026:传统文人柳亚子

名人透视025:冲破规训的顾准

名人透视024:超越意识形态的爱国者

名人透视023:“超现实主义”的艾青

名人透视022:曹禺的自我否定

名人透视021:步入深渊的徐铸成

名人透视020:被压抑的欢呼

名人透视019:被汉奸的刘鹗

名人透视018:不愿忏悔的夏衍

名人透视017:不合时宜的独立自尊

名人透视016:被撕裂的何其芳

名人透视015:美丽的噩梦

名人透视014:不对称的爱情与婚姻

名人透视013:并非浪漫的郭沫若

名人透视012:辫子辜鸿铭

名人透视011:被灼伤的爱情

名人透视010:被“战犯”的胡适

名人透视009:被规训了的浩然

名人透视008:被亲情绑架的朱东润

名人透视007:徐志摩与陆小曼

名人透视006:悲哀余秋雨

名人透视005:挨骂的郑振铎

名人透视004:“历史的误会”的瞿秋白

名人透视003:“宪政迷”梁启超

名人透视002:饱受委屈的端木蕻良

名人透视001:爱情教母琼瑶