背负恶名

在我们这一代人的最初印象中,二三十年代的作家中,梁实秋是很不光彩的,因为“文革”时期的中学语文教材赫然印有鲁迅的著名杂文《“丧家的”“资本家的乏走狗”》。当时被奉为二三十年代文化旗手的鲁迅在我们这代人的心目中特别神圣,他的话自然是一言九鼎。于是,梁实秋当时在我们心目中就是一个反面小丑。然而,当我们读了宋益乔的《梁实秋传》(百花文艺出版社2005年版。本文后面所引该著文字均只标注页码)之后,我们才知道原来梁实秋并不像鲁迅所说的那样是什么什么“走狗”,他从来就没有听从任何人的使唤,也从来没有什么“听将令”,写什么“遵命文学”,他实实在在是个独立自尊的知识分子,完全凭着自己的良知写作和行事,而且还时常显得不合时宜,结果将自己置于受人攻击的境地。

最早给梁实秋扣上“资本家走狗”恶名的是左翼文人冯乃超,他于1929年在《阶级社会的艺术》一文中根据他所理解的革命理论,指责梁实秋“竭力维护资产制度和资本家的利益”(刘炎生:《中国现代文学论争史》,广东人民出版社1999年版,第287页),将梁实秋作了这样的阶级定性。对于冯乃超的指责,梁实秋没有直接反驳,也没有直接为自己辩护,而是写文章自嘲:“‘拓荒者’说我是资本家的走狗,是哪一个资本家,还是所有的资本家?我还不知道我的主子是谁……”与此同时,梁实秋毫不客气地讥笑左翼文人“到×党去领卢布”。不仅如此,梁实秋还写文章批评了鲁迅,于是引起了鲁迅的强有力的反击,于是就有了鲁迅的那篇名文出世。而鲁迅的这篇文章到新中国成立以后被编入了中学语文教材,从而成为鲁迅与“反动文人”斗争的典范之作,也成为新中国主流意识形态对于知识分子的权威评断。这样,梁实秋的形象在我们这一代人的印象中自然成了“资本家走狗”的象征。但是,当我们穿透历史的迷雾,突破意识形态的迷障,了解到历史的真实面目之后,梁实秋的形象在我们的心目中不由得渐渐高大起来,由当初的不齿进而转化为现在的令人敬仰。

独立人格

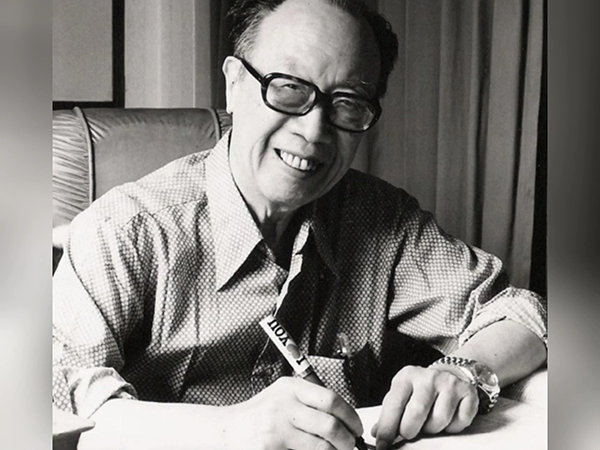

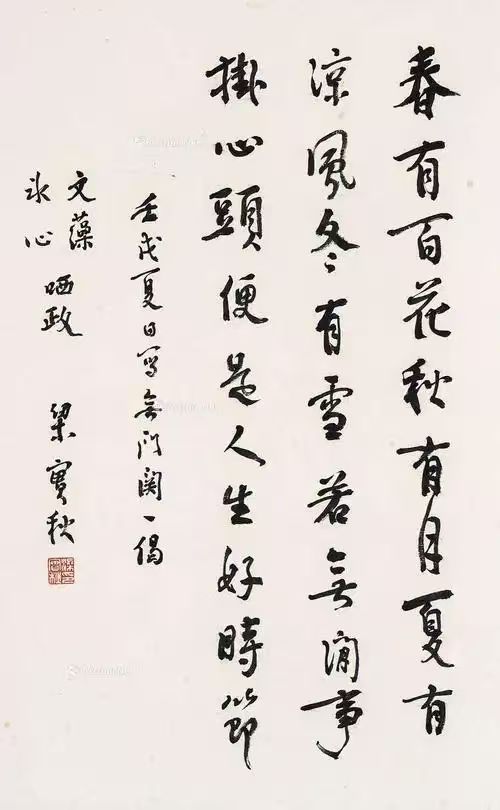

梁实秋出身虽然不是名门望族,也不是书香门第,却也算是小康人家。他的家庭不仅经济上比较宽裕,而且还有一定的文化气息。他的父亲梁咸熙毕业于京师同文馆,任职于京师警察厅。他的母亲贤惠而能干。父母对梁实秋既十分疼爱,又严格要求,从而促成梁实秋形成“温柔敦厚、平和中正”(第72页)的性格。不仅如此,梁实秋的童年与少年时期的生活物质上比较宽裕,可以享受到北京的各种美食,精神上也很富庶,他父亲有所名曰“饱蠹楼”的书房,藏书十分丰富,而且仅对宝贝儿子梁实秋开放,这让他可以饱读诗书,从而激发起梁实秋广泛的兴趣爱好,书画、篆刻、风筝和京戏都与他结下了不解之缘。这些爱好给予了他以浓厚的艺术熏陶,提升了他的艺术素养和人格修养。更为幸运的是,梁实秋先是进入清华读书,后来到美国最著名的学府哈佛大学深造。清华和哈佛给予他的是现代西方文化思想意识。如果说剑桥让年青的徐志摩睁开了眼睛,认识到美、爱和自由,那么清华和哈佛则教给了梁实秋独立精神和人格自尊。早在五四时期,梁实秋面对着轰轰烈烈的五四运动,年纪不到20岁的梁实秋既没有表现出一般年轻人的血气方刚,也没有在懵懂之中盲从与附和,而是独自思考,对于这场声势浩大的群众运动有着自己的看法,他已经注意到“‘群众运动’的破坏性和盲目性”(宋益乔:《梁实秋传》,第72页)他还明确表示:“我向往民主,可是不喜欢群众暴行;我崇拜英雄,可是不喜欢专制独裁;我酷爱自由,可是不喜欢违法乱纪。”(第74页)最可贵的是,“他十分警惕在变革过程中会有新的更加邪恶的东西出现,取代旧的邪恶,造成新的更沉重的民族灾难,他懂得,在中国,担心发生这种情况并非庸人自扰,而是具有极大的现实性、可能性的。”(宋益乔:《梁实秋传》,第75页)坦率地讲,我们绝大多数人在一场轰轰烈烈的群众运动中都可能被当时的形势所裹挟,很难看到运动中存在的问题,也难以意识到运动可能产生的消极影响,更难保持自己的独立和冷静的思考。

独立思考,虽然不排除借鉴和学习,但是在根本问题上不是没有主见,不是盲从他人,更不是屈服压力和权威而顺从他人,而是根据自己的认识和思考,不为外界形势所裹挟,发表自己的见解和看法。这就决定了具有独立精神和意志的人往往不合时宜。20年代初,就在诗歌转向白话的过程中,文学大众化的声音也在日益强大,而此时的梁实秋却主张“在诗歌王国中,宁可多一点贵族精神,也万不可提倡什么‘平民风格’”。(第77页)只是当时他还不是名人,没有产生巨大的影响,因而还不能为人们所注意,当然也就没有受到批评和驳斥。就梁实秋的观点而言,是否合理还需要进一步研究,但是他的主张既不是由政治观念进而提出文学主张,也不是哗众取宠,故作姿态提出惊世骇俗的观点。

早在清华读书的时候,梁实秋就与闻一多结为亲密的朋友。到了美国留学,梁实秋可能受闻一多的影响组织成立了大江社。这个组织虽然具有比较浓厚的政治色彩,但是没有一般政党那样严密的组织结构和严格的纪律,相对来说比较松散和自由。因而,梁实秋后来可以比较轻易地脱离政治,同他的许多朋友一样“放弃了从事社会政治实践的奢望,本本分分地转回到自己熟悉的环境,擅长的领域里去了。”(第141页)这样,梁实秋不仅避免了卷进政治的漩涡里去,也不会让政治绑架了自己而让自己失去可贵的独立和自尊。

尽管梁实秋从来没有投靠任何人或者任何团体组织,但是还是有人将他与白璧德挂起钩来,讥笑他是“白璧德的门徒”。(还算是客气地称他为某人的“门徒”,没有像后来的“文革”时代说他是某人的“孝子贤孙”!)对于追求独立人格的梁实秋来说,这简直是一种侮辱!梁实秋在哈佛大学读书时,确实对白璧德教授的课感兴趣,并对白璧德表示敬佩,但是这并不像人们所想象的那样——对白璧德顶礼膜拜,乃至为其效忠。梁实秋并不是这样的人,他尊重自己的老师无可厚非,对老师表示敬佩也没有什么不对,就是引用和阐述老师的思想、理论和观点也不能予以否定。说到底他毕竟没有不顾是非完全盲从老师,到处兜售老师的东西或者充当老师的传声筒,也没有动辄打着老师的招牌招摇撞骗。梁实秋有着自己的做人原则:“别人说的话,是者是之,非者非之。”“心目中不存偶像”。(第141-142页)梁实秋坦承白璧德对自己的影响,但是这不等于他一股脑接受老师的东西,作为学者哪有不受别人影响的呢?问题是一个真正的学者决不会以自己的写作来宣传别人的东西,也不会跟在别人的后面鹦鹉学舌,更不会言必称×××。而梁实秋决不是这样的人,反观那些批判和攻击梁实秋的人倒是常常要到某些洋祖宗那里引经据典,离开了洋祖宗似乎就无法说话了,这倒是非常耐人寻味的。

维护尊严

20世纪的中国是一个政治化了的中国,20世纪上半叶,中国的政治基本上为国共两党所控制,特别是在20年代以后,国共两党斗争异常激烈,许多小的党派也很快分化归到国共为代表的两大阵营之中。这样,中国政治给自由主义知识分子留下的空间非常有限,许许多多知识分子不由自主地根据形势的变化选择政治靠山或者干脆投入到某一党派的怀抱。而那些游离于政党之外的知识分子只能在夹缝中艰难的生存,就连梁实秋的好朋友闻一多后来都投进了政治的怀抱,加入了中共友党中国民主同盟。然而,梁实秋却一直保持着自己的不群不党,自由独立。在这样的政治环境中保持独立自由的姿态实则越来越不合时宜。就在别人宣传这个主义那个信仰时,梁实秋却立足于学术,从学术出发始终认为文学的根本在于表现“固定的普遍的人性”,对于为政党所利用包办被政治化了的文学,他则予以批评和否定。在他看来,“三民主义的文学是官方的御用品,无产阶级革命文学也只是些概念化的凑集”。(第189页)梁实秋这样的文学主张和观点来自他对文学的独立思考,却既得罪了国民党当局,也为左翼文人所不满,真是两面不讨好,令他腹背受敌。相对来说,国民党方面并没有介意梁实秋的观点,倒是左翼文人反应强烈。鲁迅就与梁实秋发生激烈的论争,而且这种论争虽说因学术起由,但已远远超出了学术的范围,沦为人身攻击、谩骂和侮辱。在与梁实秋的论战中,鲁迅的文章十分老到,也很辛辣,但是毕竟有失学者的风度。我们虽然非常敬重鲁迅,但是在这里我们不得不承认,鲁迅的文章不仅重拾起他所否定的“辱骂”,而且还不顾事实为梁实秋扣上“丧家的”“资本家的乏走狗”的大帽子。了解梁实秋的人生以后,我们知道他并不是站在某个阶级的立场上讲话,而是站在人性的立场上,根据自己的良知讲话,而且他从不恭维那些为鲁迅所深恶痛绝的“阔人”和“贵人”,同样也没有歧视、侮辱和损害那些为鲁迅所同情的社会底层民众。他不仅从来没有为资本家说过话,而且还在1936年的《自由评论》上发表《我们要公道》一文,公开批评资本家,谴责社会的不公道。他说:“经济上不公道的情形则是更明显的。少数资本家以及官僚(官僚资本家是中国的特产!)过着骄奢淫逸的生活,而大多数民众过的却是非人的生活,贫富悬殊,实在太不公道。”(第239页)在现实生活中,梁实秋对于“阔人”或者“贵人”不仅没有丝毫露出媚态,而且还表现出铁骨铮铮。梁实秋在青岛大学工作的时候,时任山东省府主席的韩复榘到青岛大学来巡视,陪同巡视的青岛市长沈鸿烈出于官场的习气对韩复榘说:“主席,这是我们自己的学校,你不必客气,有什么指示,尽管吩咐。”梁实秋听了这话,就“像吞下一只苍蝇”感到恶心,他没想到一个堂堂的市长竟然如此卑躬屈膝——与50-70年代的郭沫若相比根本不算什么——,实在卑鄙龌龊,对此梁实秋“立即作出了一个无声的抗议”。(第223页)抗战期间,他的一个同学做了官,还无耻地炫耀其“坐享其成”的贪腐,“梁实秋闻之勃然变色,‘不寒而栗’”,对于那些“善于观风使舵,巴结逢迎”的人,梁实秋则“视若寇仇”。由此可见,梁实秋与鲁迅一样没有丝毫“奴颜媚骨”,只不过他不像鲁迅那样“睚眦必报”,给人更多的是包容和大度。

就在许多人忙于政党政治斗争之际,梁实秋则忙于提出思想自由,弘扬人权思想,他和他的新月派朋友们认为:“人世间最大的不平等,莫过于人格地位上的不平等,而检验一个社会是否公正合理,最基本的尺度也应该是是否都享有平等地位,人人都拥有尊严。”(第192页)梁实秋等人的这些观点显然具有浓厚的理想主义色彩,但是毕竟超越了阶级视野,而且从某种意义上说更着眼于处于社会底层的人们,对于执政的国民党来说则多少有些约束的意味。因此,对于梁实秋等新月派的朋友们的个人自由主义立场,国民党当局则显得很不高兴,致使他们的《新月》杂志“险遭灭顶之灾”。(第194页)梁实秋等人在这样一个愚昧专制的国度里谈论人权,无异于与虎谋皮,确实显得有些“憨大”,有些“荒诞”(第194页)。在许多人看来,他们的书生气太重。但是,我们必须看到,“自由”、“民主”与“人权”从来就不是天下掉下来的,从来就没有统治者良心发现而施舍给民众,而是靠知识分子的呼喊和民众来争取的。如果没有梁实秋等人的大力呼喊,那中国实在是太可悲了。正是梁实秋等人的不合时宜的“憨大”和“荒诞”行为为上个世纪二三十年代的中国增添了一定的亮色。同样,梁实秋所提倡的思想自由也为国民党当局所头疼,因为国民党当局所要求的是“一个政党”和“一个领袖”的“思想统一”。梁实秋还写文章指出:“假如一个政府对外只知道在睦邻的美名下屈服,而对内则在建立中心思想的名义下实行统治,我敢断言这个政府是不会长久的。”(第239页)这篇文章对国民党政府批评的言辞更加激烈。然而,令人感到奇怪的是,梁实秋反对国民党的“思想统一”却为左翼文人们视而不见,根本就不予承认。当然,梁实秋并不一定介意他们是否承认。

保持独立自尊是梁实秋的人格追求,一方面对于真正的学术的批评他表示欢迎,态度非常诚恳,真挚。1934年,梁实秋出版了《文艺批评论》和《偏见集》,当时还是大学生的李长之写了文章《梁实秋著〈偏见集〉》,对梁实秋提出的一些观点毫不客气地进行批评乃至否定,但是由于李长之的批评是学术上的争论,梁实秋因此向这位年青人表示深深地敬意,后来他们还结成了“知交”。(第194页)1930年代后期,梁实秋与朱光潜就克罗齐的“直感说”与“表现论”进行了争论,他们之间相互辩驳,但是这并没有伤害感情,反而加深了友谊和私交,从而成为20世纪中国学术争论史上的典范。

不合时宜

抗日战争爆发以后,全民族抗战成为当时最急迫的事务,全国上下自然要求全民投入抗战,各种报刊和文艺团体当然也要宣传抗战,为抗战服务,这无可厚非。但是,在这全民抗战时期人们很容易为另一种倾向所蒙蔽,那就是所有一切都抗战化,进而将神圣的民族抗战庸俗化和绝对化。而梁实秋看到了这种隐患,他在1938年底接手主编国民党《中央日报》副刊“平明”时发表了《编者的话》。在这篇短文中,梁实秋认为:“现在抗战高于一切,所以有人一下笔就忘不了抗战。我的意见稍微不同。与抗战有关的材料,我们最欢迎;但是与抗战无关的材料,只要真实流畅,也是好的,不必勉强把抗战截搭失去,至于空洞的‘抗战八股’,那是对谁都没有益处的。”梁实秋的这番话既出自他对现实的观察、认识和思考,又表明他的冷静和理性,这是一个自由主义知识分子对于社会的意见,但是没想到却遭到左翼文人的强烈反对。且不说左翼文人的责难文章是如何断章取义,偷梁换柱,深文周纳,乱扣帽子,就其实质来说,无疑是对梁实秋为代表的自由主义知识分子的不满。在左翼文人这里,任何人都是站在一定的阶级立场上讲话的,而且不是站在无产阶级立场上,就是站在资产阶级立场上,而那些自由主义知识分子既然不能站在无产阶级立场上,那一定只能代表资产阶级讲话。在他们的思想意识中,非红即黑,别无他者,根本没有想到梁实秋他们这些自由主义知识分子还有其独立精神和自由意识,根本不承认梁实秋他们的不曾依附于政府党派的事实,只看到梁实秋担任国民党《中央日报》副刊主编的表象,就以为梁实秋是在替国民党的“消极抗战”打掩护。而梁实秋大概也缺乏这样的政治敏感,没有意识到国共两党在建立抗日民族统一战线之后仍然存在着这样那样的矛盾,没有认识到国共两党在抗战与内政问题上的斗争,只依据自己的想法提出意见,从而使他的意见在那样的政治环境中显得多么不合时宜,而这一不合时宜将他卷入到政治斗争的漩涡之中。好在梁实秋并不是一个血气方刚,易于激愤的人,也不是那种纠缠于论战的人,他要用事实说话,1940年1月,他参加了国民参政会组织的华北慰劳观察团到抗日前线去慰问抗敌官兵。他以自己的实际行动表明他对抗战的大力支持。这使他很快跳出了政治漩涡。值得注意的是,在这次劳军慰问中,梁实秋并不只是慰问国民党军队,他还计划到延安去看望慰劳共产党领导的八路军,但是没想到中共方面明确表示不欢迎他前往,令他非常遗憾地取消了延安之行。

沉重代价

这次取消延安之行着实令梁实秋感到非常遗憾,但是,“塞翁失马,焉知非福?”延安未能成行未必不是好事,这至少令他对中共产生了莫大的畏惧,而这种畏惧迫使他在1940年代后期的全国形势大变的态势下作出他的痛苦然而明智的人生抉择。随着解放军的炮火逼近北平城,梁实秋面临着是去还是留的问题。一方面,北平是他的故土,他在这里出生,又是在这里长大,还是在这里读的清华大学,受到思想文化启蒙,因而北平是他的根;另一方面,由于当年他计划要到延安去看一看,都不受欢迎,现在如果硬留下来,将来的日子真是不堪设想。他虽然没有反对过共产党,也没有批评过共产党,但是由于他不适时宜地提出自己的观点和主张引发了与左翼文人的论战,使他在中共领导人心目中印象很不好,梁实秋根据自己对中国政治形势的判断,不由感到不寒而栗。他尽管并不喜欢国民党,鞭挞过国民党当局的黑暗、腐败和丑恶,反对国民党的独裁专制,但是此时此刻,他却要跟着国民党离开北平,后来又漂泊到了台湾,这实在是无可奈何!况且他还不知道这一离开,到底到什么时候才能回到他的故土呢?梁实秋带着巨大的痛苦离开了北平,在此后几十年的人生旅途中他都思念他的故土,想念他留在大陆的一对儿女,但是他毕竟免除了留在大陆可能遭遇的各种灾难。他的好朋友老舍即使创作了标志着他成为“歌德派”的《龙须沟》,即使创作出不少“遵命文学”作品,(第360页)表现出对中共的忠诚,但是到“文革”时还是遭到严重的批斗和侮辱,最后痛苦地自沉太平湖。他的女儿梁文茜和儿子梁文骐受到革命的影响留在了大陆,后来的人生都很坎坷,梁文茜被打成“右派”,开除党籍,下放农村。试想,当年被鲁迅称为“资本家乏走狗”的梁实秋如果留了下来,其结果可想而知。由此看来,梁实秋后半生这几十年的漂泊流浪与骨肉分离的痛苦或许是他付出的沉重的代价,而这一代价的根本就在于他不合时宜的独立与自尊。然而,为了这而付出的代价,这到底是他个人的悲哀,还是我们民族的悲哀呢?我想,每个人都会给出自己的答案。

2010年12月13日于扬州存思屋

相关链接:

名人透视016:被撕裂的何其芳

名人透视015:美丽的噩梦

名人透视014:不对称的爱情与婚姻

名人透视013:并非浪漫的郭沫若

名人透视012:辫子辜鸿铭

名人透视011:被灼伤的爱情

名人透视010:被“战犯”的胡适

名人透视009:被规训了的浩然

名人透视008:被亲情绑架的朱东润

名人透视007:徐志摩与陆小曼

名人透视006:悲哀余秋雨

名人透视005:挨骂的郑振铎

名人透视004:“历史的误会”的瞿秋白

名人透视003:“宪政迷”梁启超

名人透视002:饱受委屈的端木蕻良

名人透视001:爱情教母琼瑶