货币的历史,是一部人类对“效率”与“信任”的永恒求索与博弈史。从新石器时代的贝币以天然稀缺性确立价值共识,到商周青铜铸币(如铜贝)将权力烙印嵌入货币形态;从秦汉半两钱以圆形方孔统一货币制度,到唐宋交子以楮纸突破金属货币的流通桎梏——每一次形态跃迁,都是技术突破与制度创新的共振。

当北宋交子以楮纸替代铁钱,破解“千文钱重百斤”的流通困局时,它不仅是材料的革新,更是信用货币的雏形:民间富商联合发行的交子,通过“千箱铜钱备付”建立信用锚点。而明清白银货币化,则将信任从纸面契约转向贵金属,20世纪布雷顿森林体系瓦解后,美元以纯信用货币重构全球霸权:脱钩黄金的美元,其价值不再依赖物理贵金属,而是绑定美国国债与军事霸权。这种“信用空心化”模式,使货币权力彻底从实物锚转向国家信用。而当比特币以日均超10%的波动撕裂传统金融体系时,稳定币的崛起标志着信任机制的范式革命:USDT宣称的“1:1美元锚定”,本质是用算法代码替代主权信用,将信任压缩为数学确定性。这种“代码即信用”的新形态,正在改写货币权力的分配逻辑——从主权国家的铸币税特权,转向算法开发者的共识垄断。

货币形态的每一次蜕变,都在重塑权力格局:贝币时代以物易物的信任依赖,金属货币时代的中央集权背书,纸币时代的国家信用强制,直至数字货币时代的分布式共识。当USDT因储备争议被斥为“数字庞氏骗局”,当SWIFT系统因政治博弈沦为金融制裁的冰冷工具,稳定币的崛起早已超越“支付工具”的范畴。它不仅是支付效率的跃升,更揭开了货币权力从主权国家向算法与共识悄然转移的序幕:在这个信任脆弱的数字时代,代码正以数学的确定性,成为比黄金更坚硬的信用锚点。稳定币终将这场千年博弈推向终局:当代码开始书写货币宪法,信任不再是稀缺资源,而是可编程、可分割、可博弈的数字权力。

起源与萌芽(2014-2017):加密世界的“美元替身”

2008年,中本聪(Satoshi Nakamoto)发表《比特币白皮书》,提出一种基于区块链技术的去中心化数字货币构想。2009年1月3日,首个比特币区块(创世区块)被挖出,标志着比特币正式诞生。在早期,比特币交易完全依赖点对点(P2P)网络,用户通过本地钱包直接交换密钥完成转账,但缺乏标准化定价和流动性。

2010年7月,全球首个比特币交易所Mt. Gox成立,用户首次可通过银行转账购买比特币。然而,这一阶段的交易效率极其低下:银行转账需3-5个工作日到账,手续费高达5%-10%,且不同国家间存在汇率损失。例如,一位美国用户若想购买价值1000美元的比特币,需先向Mt. Gox的离岸账户汇款,等待银行清算后才能获得比特币,整个过程可能耗时一周以上。这种低效的支付系统严重制约了比特币的流通性,使其长期困于技术极客和早期爱好者的“小圈子”。而且由于缺乏监管和黑客攻击,其在2014年2月宣布破产,被称为"门头沟"事件。从2022年后,全球的合规交易所开始崭露头角,美国的Coinbase,香港的Hashkey为代表的合规性数字资产交易所开始为全球客户提供合规安全的交易服务。

至2014年,比特币市值已突破100亿美元,但传统银行转账的桎梏仍未解除。当用户在Mt.Gox等待比特币到账时,Tether(USDT)带着“1:1锚定美元”的承诺横空出世——它像一把锋利的手术刀,划开了法币与加密货币的壁垒,成为加密世界首个“法币替身”。泰达币(USDT)是由泰达公司(Tether)于2014年推出的稳定币,最初名为"真实币"(Realcoin),由Brock Pierce、Reeve Collins和Craig Sellars在圣塔莫尼卡创立,并通过比特币区块链的Omni Layer协议发行首批代币。同年11月更名为泰达币,宣称每发行1美元USDT将储备等值美元资产,旨在提供价格稳定的加密货币交易媒介。其母公司香港iFinex公司同时运营加密货币交易所Bitfinex,这一关联引发争议。早期学术研究曾质疑泰达币发行与比特币价格操纵的关联性(如Griffin和Shams指出市场下行时USDT增发伴随BTC上涨),但后续研究否认直接因果关系,认为是市场对流动性消息的正常反应。历经多年发展,泰达币已扩展至多区块链(如以太坊、波场等)并支持多种法币挂钩版本,截至2025年6月总流通量超1500亿美元,但其储备透明度和合规性仍持续面临监管审查与市场质疑。

USDC(USD Coin)是由美国金融科技公司Circle与Coinbase联合成立的Centre Consortium于2018年9月推出的美元稳定币,最初锚定1:1美元并基于以太坊ERC-20协议发行。其设计初衷是为加密货币市场提供透明、合规的法币锚定工具,早期通过Coinbase交易所和Circle的支付网络逐步扩大影响力。2021年3月,Visa宣布支持USDC作为结算货币,标志着其正式进入主流金融支付体系。同年9月,USDC宣布储备资产全面转向现金及短期美债等高流动性法定工具,彻底剥离加密货币抵押模式,强化了其“全额法币储备”的可信度。截至2022年1月,USDC流通量达452亿美元,一度超越USDT成为全球最大稳定币。2023年FTX崩盘后,USDC储备中现金比例从2022年的80%提升至2024年的93%,以增强市场信心。技术层面,USDC逐步扩展至Algorand、Solana等多链生态,并通过收购Paxos等举措强化合规布局。尽管曾因2023年短暂脱钩事件引发质疑,但其与监管机构的密切合作(如美国SEC审查未发现重大违规)仍使其成为机构级稳定币的代表,持续推动加密经济与传统金融的融合。circle在2025年6月5日上市,十天已经上涨6倍。

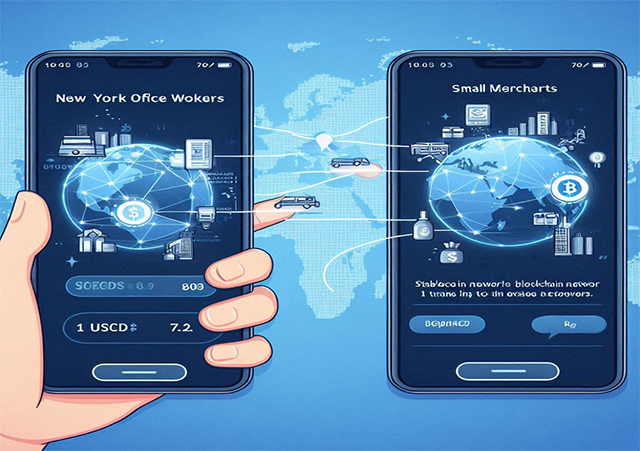

至2017年,USDT凭借无缝衔接传统金融与加密生态的优势,迅速占领交易所90%的交易对,市值从百万美元激增至20亿美元。它催生了跨平台套利的狂欢:交易员在币安与火币间穿梭,利用USDT的秒级结算,单日可完成数十次价差交易,效率较SWIFT系统提升百倍;它架起了流动性桥梁:2017年USDT链上交易量突破1000亿美元,占比特币交易量的40%,甚至吸引渣打银行通过USDT为非洲矿业公司完成首笔加密货币工资代发;它更成为恶性通胀国家的“数字黄金”:在阿根廷,黑市USDT溢价率一度达30%,民众将其视为对抗本币贬值的“最后防线”。但繁荣的表象下,信任的裂缝正悄然蔓延。

USDT的“1:1锚定”始终笼罩在黑箱疑云中:2015年Bitfinex被黑客盗走1500个BTC,2016年又被盗走了12万枚BTC,由于Bitfinex 和 USDT 都是由其母公司 iFinex Inc 管理运营的,所以普遍认为Bitfinex 和 USDT 是兄弟公司;2018年Tether首次披露储备资产,现金占比74%,2021年争议事件中现金比例骤降至2.9%,其余为商业票据和逆回购协议,引发市场对偿付能力的质疑。更危险的是,匿名性使其沦为暗网的“黄金通道”:2016年丝绸之路2.0被查获的USDT交易额达4200万美元,占其流通量的1.2%;2017年美国SEC调查显示,至少12%的交易所OTC交易涉及洗钱——稳定币成了犯罪资金流动的“隐形管道”。

这场信任危机的根源,是“效率优先”与“信任刚性”的深层矛盾:代码化的“1:1承诺”试图以数学确定性替代主权信用,却因中心化托管与不透明运营陷入“信任悖论”——当用户发现USDT的储备金实际存放于德意志银行离岸分行,且可被发行方随意调用时,其宣称的“刚性兑付”瞬间沦为数字幻觉。这预示着稳定币未来必须回答的终极命题:如何在去中心化理想与现实金融规则间找到平衡?

野蛮生长与信任危机(2018-2022):暗网、恐怖主义与算法崩盘

当比特币在2009年以去中心化理想横空出世时,没人能预见它将如何蜕变为数字时代的"黑色黄金"。早期加密货币的匿名性与跨境流动性,本是为对抗金融审查的乌托邦实验,却逐渐异化为犯罪分子的"数字瑞士银行"。暗网市场率先嗅到商机:丝绸之路2.0用比特币交易毒品与军火,门罗币因完全匿名特性成为勒索软件的首选支付工具。至2018年,加密货币犯罪已形成完整产业链——黑客攻击、洗钱、绑架勒索形成闭环,年涉案金额突破千亿美元。

稳定币从加密世界的“支付工具”异化为“暗黑金融”的载体,效率革命的狂飙突进与信任崩塌的深渊同时降临。2018年后,USDT等稳定币的匿名性与跨境流动性,使其成为犯罪活动的“黄金通道”:2019年,美国司法部指控朝鲜黑客组织Lazarus通过USDT洗钱超1亿美元,资金隐匿于菲律宾赌场与迪拜虚拟货币交易所之间;2020年,欧洲刑警组织破获ISIS利用稳定币募集50万美元的跨境资金案,资金通过TornadoCash混币器完成“洗白-转移-部署”全流程。这些事件迫使FATF于2021年发布《虚拟资产与虚拟资产提供商风险基础方法指引》,要求虚拟资产提供商实施KYC与AML审查,但监管的滞后性反而催生了更复杂的规避手段——犯罪团伙利用虚拟资产服务商牌照漏洞,通过“稳定币-混币器-隐私币”三级跳完成资金隐匿。

算法稳定币的崛起与陨落,则将信任危机推向高潮。2022年5月,Terra生态的UST因流动性危机脱锚,其崩盘机制堪称“完美风暴”:通过高息质押(年化20%)吸引用户质押Luna铸造UST,当市场恐慌引发抛售时,算法强制燃烧Luna以维持锚定,却因抛压过大导致Luna无限增发,UST崩盘导致约187亿美元市值归零,连带3AC、Celsius等机构暴雷,DeFi市场市值单周缩水30%。这场灾难暴露了算法稳定币的致命缺陷——其价值稳定完全依赖市场信心与代码逻辑的脆弱平衡,当恐慌指数突破临界点,数学模型瞬间沦为“死亡倒计时器”。

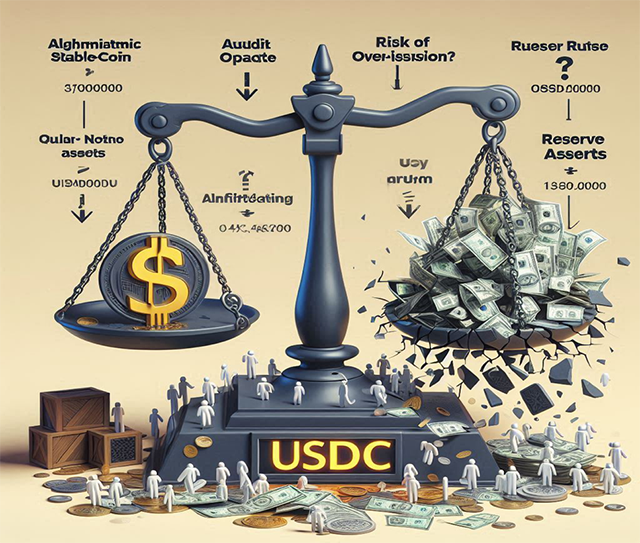

中心化稳定币的信任危机,源于金融基础设施的“暗箱操作”。2021年Tether披露储备资产时,现金储备不足引发市场对其偿付能力的质疑;2023年硅谷银行倒闭事件中,USDC因53亿美元储备冻结导致价格一度跌至0.87美元,揭示传统金融体系与加密生态的深度绑定风险。这些事件迫使行业重新审视信任的本质:当用户发现USDT的储备金实际存放于德意志银行离岸分行,且可被发行方随意调用时,其宣称的“1:1刚性兑付”瞬间沦为数字幻觉。

面对系统性信任危机,稳定币行业通过超额抵押防御与透明化革命展开自救:DAI构建多资产抵押体系(ETH、WBTC等),将抵押率阈值锚定150%,在2022年Luna崩盘期间通过智能合约清算机制化解超200亿美元风险,市值逆势增长60%,验证了去中心化抵押模型的韧性;USDC推行“玻璃箱”策略,每月发布经纽约梅隆银行审计的储备报告(现金占比从2021年52%提升至2023年80%),并借助区块链浏览器实现储备金流向实时追踪,在SVB危机中成为机构资金避险首选,市值突破500亿美元。这场自救运动的本质,是加密货币从“代码即信用”的乌托邦向传统金融监管框架妥协的转型——当DAI抵押资产中72%依赖中心化托管、USDC接受美联储对美债储备的“窗口指导”,技术理想主义与制度现实主义的矛盾凸显:算法稳定币因市场恐慌引发死亡螺旋(如UST市值蒸发400亿美元),暴露了数学模型与金融现实的脆弱平衡;而监管新范式与主权信用代码化则预示,稳定币的未来或将演变为“监管兼容型技术”与“抗审查协议”的共生博弈,在量子纠缠般的监管确定性(波函数坍缩)与创新不确定性(叠加态)间寻找新平衡。

监管收编与主权博弈(2023-2025):全球立法竞赛

2025年6月17日,美国参议院以68票支持通过《指导和建立美国稳定币国家创新法案》(简称GENIUS法案),要求稳定币必须锚定美元资产并纳入美联储监管框架;仅隔两天,香港立法会三读通过《稳定币条例》,成为全球首个对法币稳定币实施全链条监管的司法管辖区。这场竞赛的本质,是主权国家在数字金融时代争夺货币定价权与支付基础设施控制权的终极较量。

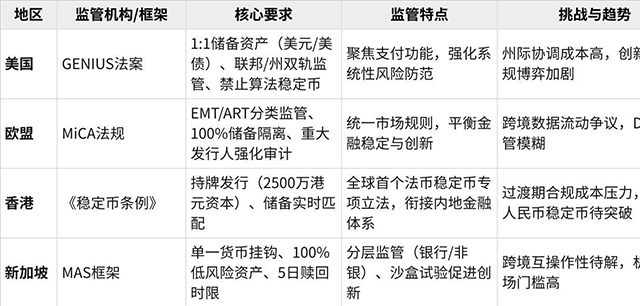

美国《GENIUS法案》(《2025年美国稳定币创新指与建立法案》)于2025年6月17日由参议院以68票对30票通过,成为美国首个联邦层面的稳定币监管框架,标志着稳定币正式纳入国家金融监管体系。该法案要求稳定币发行方必须为美国注册实体,储备资产需1:1匹配美元现金或短期美债等高流动性资产,并建立双轨监管机制:市值超100亿美元的发行人需接受联邦监管(美联储/OCC),低于该门槛的可选择州级监管。法案明确稳定币不属于证券或商品,豁免传统金融监管框架,同时强化反洗钱(AML)、消费者保护及破产清算优先权,规定持币人权益优先于其他债权人。其核心意义在于通过合规化路径巩固美元数字霸权,吸引全球稳定币资源流入美国市场,推动机构资金入场,并为DeFi等创新领域提供法律确定性,但同时也面临州联邦监管协调、算法稳定币监管缺位等挑战。法案后续需经众议院审议及总统签署生效,预计2026年进入全面实施阶段。

欧盟《加密资产市场监管法案》(MiCA)于2024年12月30日正式生效,覆盖欧盟27国及挪威、冰岛等3个欧洲经济区国家,是全球首个系统性监管加密资产的框架性法规。该法案通过分类监管模式,将加密资产划分为电子货币代币(EMT)、资产参考代币(ART)及实用型代币(UTs),MiCA要求稳定币发行方需持有至少1:1的法币或高流动性资产(如欧元区国债),并禁止发行方使用用户资金进行高风险投资。并建立欧盟层面的双轨监管机制:欧洲证券和市场管理局(ESMA)与欧洲银行管理局(EBA)负责制定技术标准,成员国监管机构负责具体执行。法案还强化消费者保护措施,包括强制信息披露、反洗钱合规及客户资金隔离托管,并设定过渡期至2026年7月,要求各国逐步完成国内立法。其核心意义在于通过统一监管框架推动欧盟加密市场合规化,增强金融稳定性,同时吸引全球合规企业入驻,但也面临对去中心化金融(DeFi)监管模糊、创新抑制及跨国执行协调等挑战。

香港《稳定币条例》于2025年5月30日正式生效,成为全球首个针对法币稳定币的系统性监管框架。该条例要求任何在香港发行或宣称锚定港元的稳定币发行人必须向金融管理局申领牌照,最低实缴资本为2500万港元,并需满足储备资产高流动性、隔离管理、按面值赎回等要求,储备资产需与自有资产严格分隔且价值实时匹配流通中的稳定币面值。监管范围覆盖香港境内外的港元锚定稳定币发行及推广活动,明确禁止无牌机构向零售投资者销售稳定币,并通过反洗钱、KYC机制及审计披露强化合规性。其核心意义在于确立香港作为全球首个系统性监管稳定币的司法管辖区,既防范金融风险(如挤兑、洗钱),又为数字金融基础设施创新提供法律确定性,助力香港巩固国际金融中心地位并探索人民币稳定币发展路径。

除美、欧、港外,全球其他地区对稳定币的监管呈现差异化路径:新加坡通过《支付服务法案》要求稳定币发行人满足100%低风险资产储备、即时赎回及反洗钱合规,并允许银行与非银行机构参与;日本修订《资金结算法》,限定发行主体为持牌银行或信托公司,强制储备资产托管并禁止利息支付;韩国与澳大利亚正起草监管框架,侧重消费者保护与透明度;中国全面禁止虚拟货币交易,但香港通过沙盒测试推动合规稳定币试点(如京东HKD);俄罗斯允许USDT用于跨境贸易以规避制裁,但限制境内金融化应用;非洲(如尼日利亚、肯尼亚)因美元短缺鼓励稳定币用于侨汇与支付,监管宽松以促进普惠金融。尼日利亚Paxful平台数据显示,2024年USDT占当地加密货币交易量的85%,主要用于跨境汇款(年均超200亿美元);拉美(巴西、阿根廷)则探索本土稳定币发行,萨尔瓦多将USDC列为法币以应对通胀。

各地区稳定币监管条例对比分析表

全球稳定币监管的深化正重塑金融体系格局,其深度影响体现在三方面:一是金融基础设施重构——稳定币通过区块链技术实现跨境支付效率跃升,挑战传统的以SWIFT为代表的结算体系;二是货币主权博弈——据CoinGecko数据,截至2025年6月,美元稳定币(USDT、USDC等)占全球稳定币总市值的92.7%,但欧盟、香港推动非美元稳定币发行(如港元稳定币),新兴市场则借稳定币应对美元短缺,形成“美元主导+区域性合规创新”的二元结构;三是金融体系风险传导——稳定币全储备要求(如USDC持有1200亿美元美债)可能加剧银行缩表压力,而算法稳定币脱锚风险(如Terra崩盘)与加密市场波动联动性增强(根据Coin Metrics统计,2024年纳斯达克100指数与比特币价格相关性峰值为0.73(数据周期:2024年1-5月)),迫使监管在创新包容与系统性风险防控间寻求平衡。未来,稳定币或成为CBDC替代性基础设施,但其对货币主权、金融稳定及地缘政治的长期影响仍需动态观察。

未来展望:解构、重构与再定义

站在2025年的节点回望,稳定币的十年历程,是一部技术突破、信任博弈与权力重构的史诗。从最初解决加密市场流动性困境的“技术补丁”,到如今动摇主权货币地位的“全球金融秩序颠覆者”,它始终在效率与信任的天平上摇摆,在监管与创新的夹缝中生长。

它的崛起,本质是对“货币本质”的重新追问:当货币从金属铸币的物理信用,演变为法币的主权信用,再到稳定币的代码信用,人类对价值载体的定义,正从“可信赖的实物”转向“可验证的规则”。稳定币的每一次危机与自救,都在重塑这一规则——从中心化托管的黑箱,到超额抵押的透明化;从匿名性的暗网温床,到KYC/AML的监管适配;从算法的脆弱平衡,到多资产抵押的韧性构建。

它的争议,折射出数字时代的深层矛盾:效率与安全的博弈、创新与监管的角力、全球化的理想与主权的现实。当美元稳定币成为加密市场的“流动性引擎”,当香港稳定币架起跨境贸易的“数字桥梁”,当算法稳定币的崩盘警示“代码不是万能药”——稳定币已成为一面镜子,映照出数字金融的无限可能,也暴露了人类对信任与秩序的永恒渴求。

展望未来,稳定币可能继续在监管与创新的博弈中进化,可能成为数字经济时代“新货币体系”的基石,也可能在系统性风险中迎来又一次重构。但无论走向何方,它都已深刻改写了货币史的逻辑:货币不再仅是国家的信用符号,更是技术、共识与权力的共生体。在这场货币革命中,我们既是见证者,也是参与者。稳定币终将成为人类探索更高效、更公平、更包容的货币秩序的重要开始。

(以上仅代表作者观点)