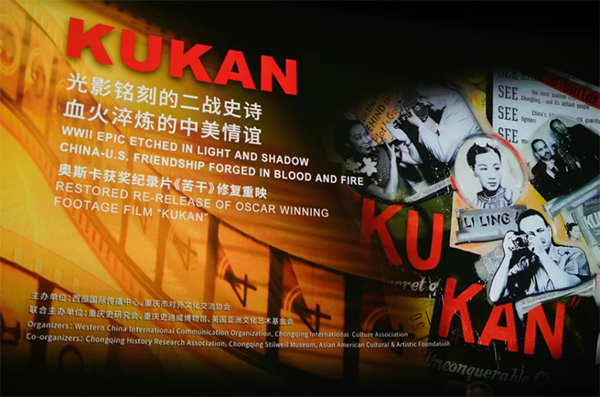

为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,2025年6月24日,由美国摄影师雷·斯科特(Rey Scott)八十多年前拍摄的纪录片《苦干--不可征服的中国》(Kukan一Unconquerable China)高清修复版在洛杉矶奥斯卡电影博物馆正式亮相。此次展映活动由重庆市对外文化交流协会(CICA)、西部国际传播中心(WCICO)与美国亚洲文化艺术基金会(ACAF)联合主办。主办方负责人、洛杉矶电影界及社会各界嘉宾、影片出资人李灵爱的后人、摄影师雷·斯科特的儿子马克,以及制片人罗宾·龙均出席了本次活动。

“你怕了?我来资助你!”---段传奇的开始

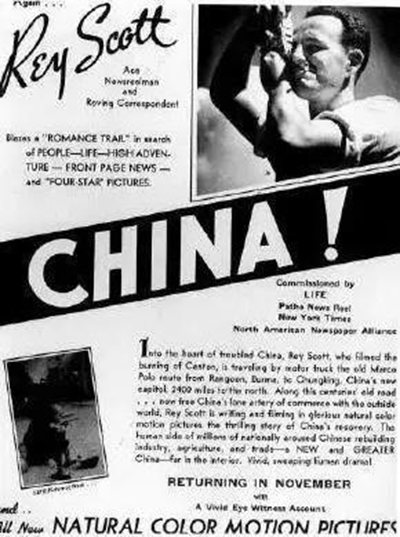

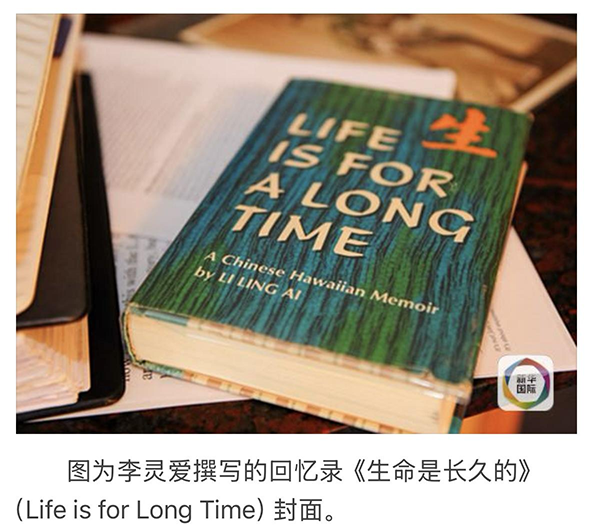

1937年夏,正在夏威夷拍摄沙滩美女的摄影师雷·斯科特偶然结识了正在学习飞行的李灵爱。恰逢无线电广播中传来上海遭日军轰炸的消息,李灵爱动情地劝说他:“别浪费时间了,去中国,报道真正的故事。我给你介绍信,星期五有船,你去不去?”起初斯科特犹豫不决,李灵爱则一语激将:“虽然我是黄皮肤的女人,但你内心却是个胆小鬼!”终于,斯科特接下了这份挑战。

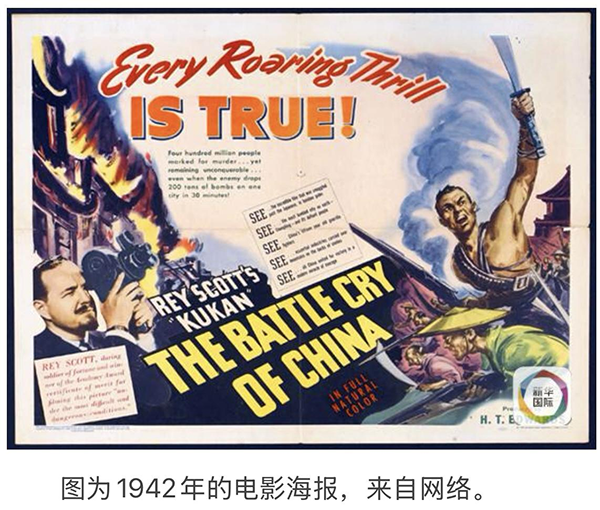

李灵爱变卖祖母的首饰、举办时装秀、接各种兼职,为斯科特筹措经费。1937年至1940年,斯科特背着当时最先进的16毫米彩色摄影机,四度深入中国战区,行程三万多里,走访上海、南京、广州、重庆、云南、兰州、西宁等地。他用镜头记录了抗战初期中国的社会百态、民众生活及日军轰炸下的苦难与坚韧,尤其是1940年8月19日至20日,侵华日军对重庆主城区的大轰炸全过程。

在白宫放映,震撼总统罗斯福

1941年元旦,《苦干》在白宫为时任总统罗斯福放映。原定只看20分钟的罗斯福被影片深深吸引,临时取消会议,全程观影。观后,他亲笔题写长卷赠予重庆人民:

“吾人钦佩该市英勇之男女市民。在该市遭空前空袭时,人民坚定镇静,不被征服,足证恐怖主义无法摧毁自由民族之精神。”

影片成为对外宣传与筹款的重要工具,也激励了无数美国青年报名参加“飞虎队”,投身中国抗战。

1942年第14届奥斯卡奖设立“最佳纪录片特别奖”,《苦干》荣膺首位。然而,战后此片便从公众视野中消失,甚至奥斯卡博物馆也未留存其拷贝。

七十年后,“苦干”的重生

十余年前,美籍华裔制片人罗宾·龙在研究亚裔女性历史时,偶然在美国国家档案馆发现《苦干》的35分钟片段。被影像震撼的她,立志要找到全片。经过多年搜索,她终于在斯科特家老宅地下室中找到90分钟完整胶片一一这也是目前唯一一份原始拷贝。但胶片破损严重,无法在大屏幕上放映。经过4年修复,影片终于以85分钟VHS版本重新现世。

文化沙龙中的对话与传承

我们的老朋友、亲自参与此次展映的东洛杉矶学院刘荣文教授,在观影期间结识了来自重庆的影片修复团队,并于展映次日,在自宅举办了一场文化沙龙。他特邀本片修复主创--重庆大学周勇教授与刘婧雨博士,与包括笔者在内的洛杉矶十六位文艺界友人共聚一堂。两位学者深情分享了这部影片背后的故事:如何从尘封中寻迹,如何凭“苦干精神”历经十余年修复完成,以及影片所承载的历史意义与精神价值。

周勇教授谈道:“我们不是在复原一段影像,而是在抢救一段几乎被历史遗忘的民族记忆。”

一夜未眠的震撼:学者的文化共鸣

我们的另一位老朋友,内蒙古民族大学刘乃歌教授在展映后心潮澎湃,彻夜未眠。次日便发表长文《<苦干>的再发现与再传播:抗战影像记忆的文化重塑与跨文化共鸣》,刊登于《美洲文化之声》上。她在文中指出,《苦干》不仅是一部影片,更是一种跨越时空的文化记忆传递,是抗战精神在影像层面的延续与再生。

本文作者在此要特别致谢周勇教授赠予一篇权威文章一一《〈苦干〉:一部奥斯卡纪录片跨越75年的遗失、寻找与重生》(原载《北京日报》),此文被誉为目前最系统、最完整的《苦干》研究综述。

中美学者携手:《苦干》的回归之路

从太平洋彼岸回到中国:一段光影的回归之旅

《苦干》是如何回到中国的?故事的转折点始于2014年7月5日。当日,重庆抗战大后方研究协同创新中心主任周勇教授收到一封来自其师、美国费尔菲尔德大学李丹柯教授的邮件,告知其美国友人罗宾·龙发现了一部名为《苦干》的奥斯卡获奖影片,其中竟有珍贵的重庆大轰炸影像。

李丹柯教授在邮件中写道:“这段影像资料非同小可,或许正是你三十年研究的关键一环。”

周勇教授观看影片片段后,深知这是他“众里寻他千百度”的证据。他立刻回复:“请务必寄送更多内容,我可以辨真伪。”隔日,罗宾·龙发来三段长约25分钟的素材,全部与抗战时期重庆有关。看至第三段,周勇激动不已一一画面中,数百架日军飞机低空飞行,浓烟滚滚,炸弹倾泻,民房毁于一瞬。画面没有旁白,却胜似千言万语。

“这是真正的历史见证,是活生生的重庆,是中华民族的苦难与坚韧。”他说。

“苦干”精神,薪火相传

更令人动容的是,影片中,重庆百姓在烈火废墟中自救、互助-一他们没有哭嚎,没有绝望,只有无声的坚强与逆行的勇气。在轰炸刚结束时,最先出现在镜头中的,不是逃难者,而是灭火的市民,逆行的消防员。这段17分34秒的原始彩色录像,以震撼人心的真实,诠释了“中国不可战胜的秘密”。影片里有一句旁白说“Life goes”,當然人民還得Fight on.

“我们的前辈,用血肉之躯撑起了民族的脊梁。”周勇动情地说。

重庆人的影片,重庆应是它的家

两周后,在重庆中国三峡博物馆的观影会上,罗宾·龙亲述她寻找《苦干》的心路历程。在场专家感慨万千,纷纷称这不仅是影片的回归,更是精神的回归。

周勇深知,这样一部具有国际影响力、历史价值巨大的纪录片,不能仅在学界流传。于是,他郑重向罗宾·龙提出:“希望重庆成为《苦干》的家。”

罗宾·龙欣然回应:“我相信,我们之间有更大的合作空间。”

从谈判到签约,一纸归属的背后

尽管双方意愿强烈,但过程中亦多有波折。因影片牵涉公益与商业、版权等敏感问题。但双方坚持沟通,最终历时九个月、沟通逾300封邮件、合同修改39次,终于在2015年4月3日完成签署--《苦干》正式归属重庆抗战大后方研究协同创新中心。

学术研究与大众传播的双轨并行签约仪式上,周勇激动地说:“今天是一个新的开始。我们的任务,是让这段历史让更多人看见、铭记。’

很快,团队着手推出中文修复版:将85分钟家用录像与国家档案馆35分钟版本精密对比,选取最佳画面,由专家团队重译旁白、校对润色,并应用AI修复与数字音画处理,打造目前最权威的《苦干》修复版。

五年耕耘,影像中的历史细节重生

自影片回国以来,周勇带领唐伯友、刘婧雨、颜毅、罗辑等年轻学者,开展了系统化的“影像考古”:一帧帧分析每个场景的时间、地点、人物、服饰、道具、背景,重建被炸毁的城市,重现历史现场。

“我们用AI复原的不只是画面,还有一代人面对战争时的表情与气节。”刘婧雨博士说。

研究成果已于2020年10月正式结集出版,书名为《〈苦干〉与战时重庆》。

中文修复版诞生:最完整的《苦干》

经过十多年的苦干,周勇团队将斯科特家族的85分钟家用录像版与国家档案馆的35分钟版本比对,精选最佳画面。由周昌文听译解说词,并邀请专家团队润色,使之达到“信、达、雅”的标准。AI技术也被应用于降噪、插帧、画质音质提升等环节,使这一版本成为目前最完整、最清晰、最权威的《苦干》。

再现中国抗战记忆与精神

这部珍贵纪录片得以以崭新姿态在洛杉矶亮相,主题为“光影铭刻的二战史诗,血火淬炼的中美情谊”。展映后,主办方还举行了影片资料捐赠仪式、“感知重庆”城市展览与研讨沙龙。与会者围绕纪录片修复技术、中国民间精神及中美文化交流展开深入探讨。

结语:一部穿越时空的影像史诗,一种不屈不挠的民族记忆

《苦干》不仅是一部记录中国抗战的历史影片,更是一座横跨八十年的光影桥梁,将彼时彼地的苦难与希望,传递至今日世界的观众面前。

这部曾在战火中诞生、在时光中失落、又在全球协作中重生的纪录片,所承载的不只是历史影像,更是一种跨越国界、语言与年代的精神共鸣。它见证了中国人民在侵略与炮火中所展现的坚忍、勇毅与集体不屈,也彰显了中美两国人民曾经并肩战斗、守望相助的友谊与信念。

正如林语堂在影片“前言”中所写:“侵略者的铁蹄虽已跨过长城,但他们必须面对的是中国人民不可征服的精神长城。”

今天,《苦干》在AI技术与学术研究的加持下焕发新生,重新站上世界舞台。它不仅照亮了战争阴影下那段被忽略的中国故事,也在国际影像文化中留下了东方民族坚韧不拔的注脚。

对历史最深切的纪念,莫过于铭记与传承。《苦干》之所以感人至深,不只是因为它真实,也因为它告诉我们:再苦再难,只要苦干,就没有不可战胜的中国。

注:文内图片来源网络,若有侵权,请联系删除