【摘要】本文对当代中国著名寓言作家黄瑞云先生的四组寓言进行解读,揭示其对人类生活世界某些方面幻象的窥破和深刻哲思。这些寓言要么窥破人类统治关系社会中强者对弱者虚假赞美的幻象,揭示这种幻象下面强者对弱者的蚕食和代言,以及弱者沉默与牺牲的实质;要么窥破强者对弱者暴力圈禁和规训的真相,揭示弱者对规训的认同和主体内化的关联性;要么揭示弱者之间冷漠、愚昧、自私、互害的平庸之恶以及人性之恶;要么在漫长历史时间中窥破强者嚣张狂傲的幻象,揭示强者与弱者、暴力与文明之间强弱关系转换的历史辩证法,强调弱者独立、自尊、自信的重要性以及文化创造的长远价值。黄瑞云先生的寓言作品,充满了对人类世界的冷峻透视和深刻思考,也深藏着关于人、人性、人类社会生活的丰富哲性启示。

【关键词】黄瑞云寓言;统治关系社会;窥破幻象;强者;弱者;哲理;

在中国当代文学中,寓言文体已被边缘化,导致寓言作家及其作品很少受到主流文学评论家的注意,像黄瑞云这样的中国当代首屈一指的寓言作家,迄今未见重要评论家在重要文学评论刊物发表任何研究论文,堪称典型案例。当代中国主流文学评论界对一些不入流的作家都曾“爆炒”,却未对黄瑞云先生的寓言创作和成就给予关注和充分研究,令人遗憾。

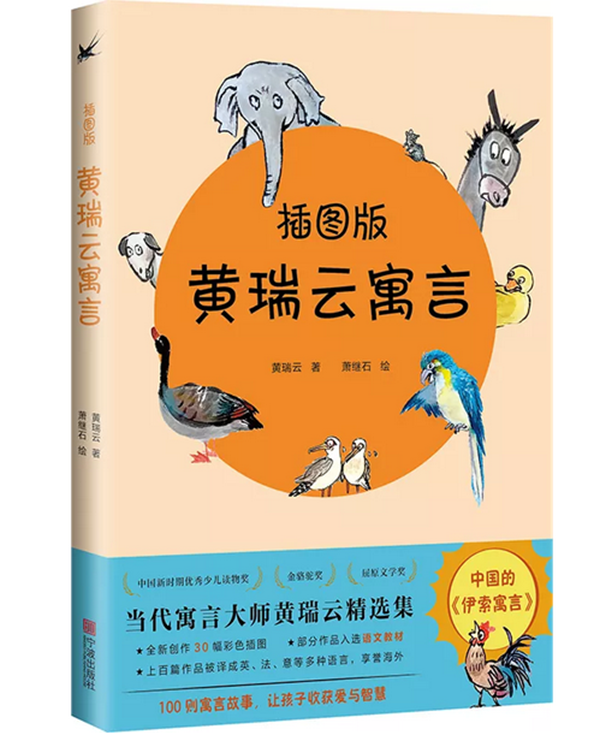

黄瑞云先生是中国古代文学研究领域功力深厚的著名学者,迄今已由商务印书馆等机构出版中国古代文学、哲学经典注解和研究著作15部;同时在文学创作领域也出版诗词、散文、寓言作品十多本。其寓言集已在国内出版12个版本,在国外出版3个版本。此外,其100多篇寓言还通过外文出版社对外出版的期刊(Contemporary Chinese Fables、Chinese Literature)以英、德、法、意等国语言流布欧美。女作家、学者卡拉·诺迪内利(Carla Nodinelli)在意大利出版的专著《黄瑞云与中国当代寓言》(Huang Ruiyun e la favola cinese contemporanea)一书,是百年来国外学者唯一研究中国当代寓言作家的专著。中国寓言学会首任会长、著名诗人、教育家公木教授指出:“中国20世纪的寓言,上半个世纪的代表人物是冯雪峰,下半个世纪就是黄瑞云。”(黄瑞云,2020:封底选言)中国寓言学会第三任会长、中国社科院文研所樊发稼研究员认为:“黄瑞云寓言与世界上最杰出的寓言家相比也绝不逊色。”(黄瑞云,2020:封底选言)黄瑞云先生的寓言集先后获得中国新时期优秀少儿读物奖创作一等奖(1988)、全国第二届金骆驼奖创作一等奖(1998)、湖北省政府屈原文学奖第一名(1996)等重要奖项。

黄瑞云先生生于1932年,今年93岁,可谓“世纪老人”。他1954年就读于武汉大学中文系,1959年起,先后执教于武昌工农中学、华中师范学院(今华中师范大学)和湖北师范学院(今湖北师范大学)。1985年起,他先后担任湖北师范学院教授、副院长,兼任中国寓言学会副会长、顾问等职,获全国模范教师称号,获评国务院政府特殊津贴专家。1954—2005年,他创作(1978年开始发表)了数百篇寓言作品,表达对人、人性、人类社会的深刻观察和体悟。就其作品的艺术水平和精神深度而言,他是当之无愧的20世纪中国寓言界第一人。

本文拟选择黄先生四组主题相关的寓言进行解读,以管窥他对人类世界认知的深广度及其启示意义。

在展开解析前,先交代本文的一个核心概念:统治关系社会。它指的是一部分人控制、压迫、主宰另一部分人的社会。马克思主义创始人从阶级角度频繁使用“统治阶级”“被统治阶级”的概念,认为“至今一切社会的历史,都是阶级斗争的历史”(马克思 等,1997:27),也就是说,社会主义之前的阶级社会都是统治关系社会,这种统治关系从经济活动中建立并扩展到社会生活的一切领域。20世纪70年代,美国女权主义文化理论家理安·艾斯勒在《圣杯与剑——男女之间的战争》一书中以“统治者关系”社会概念作为全书关键词(理安·艾斯勒,1995:1),在她那里,“统治者关系”起源于男性对女性的统治,其后男性才将这种以暴力为基础的性别统治原则扩展到社会一切关系之中。不管统治关系社会的基础是性别的还是经济的,其本质都是一部分人统治另一部分人的社会,对此两者没有区别。故“统治关系社会”是马克思主义和女权主义可以共享的一个概念,本文将以此为理论基础,解析黄瑞云先生的四组寓言。

1.窥破强者对弱者赞美的假象

黄瑞云先生于1962年创作(20世纪80年代初发表)寓言《旅鼠的庆筵》。这则寓言叙述了这样的场景:格陵兰岛荒原上的动物举行盛大的喜庆筵席,庆祝旅鼠家族的繁荣和它们的功绩。那些以旅鼠为食的动物,如北极狐、雪雕、贼鸥等,先后发言,盛赞旅鼠家族在格陵兰地区恶劣的环境中努力繁衍,为其他动物家族的繁荣做出了无可替代的巨大贡献。这些格陵兰地区食物链顶端的“统治者”对旅鼠家族表示衷心的感谢,祝愿旅鼠家族繁荣昌盛。而它们热烈赞颂的主角旅鼠却未见发声。它们在场吗?“它们在的,不过它们不需要发言,它们用它们的具体行动在做贡献呢,都躺在盘子里成为筵席上的美味佳肴。”(黄瑞云,2008:245)

这则寓言无论在题材选择、场景设计,还是对食物链顶端动物发言的组织上,都具有极大概括力和震撼人心的效果。它所蕴含的丰富意义值得深入体味。

在《旅鼠的庆筵》这场盛宴中,有权发言的都是以旅鼠为食、处于格陵兰岛食物链顶端的动物。它们对旅鼠为格陵兰地区繁荣所做贡献的肯定、赞赏、感谢,以及对旅鼠家族繁荣昌盛的关心和祝愿,既真实又虚伪。很明显,它们是从自己生存利益的角度描述和评价旅鼠家族的价值与作用。但这种描述和评价掩盖了它们对旅鼠家族生命的剥夺和杀戮这个血淋淋的事实,正是这种剥夺和杀戮保证了它们的生存和繁衍。而被它们语言肯定、赞赏、感谢、祝愿的对象——旅鼠——在这个场面中却是沉默无言的。它们在哪里?它们正躺在筵席的餐盘里,等待这些顶端动物享用。

这就以形象的方式揭示了一个人类阶级社会普遍存在的事实:被统治者的价值是统治者从自己的角度定义和评价的,它们在这种描述和评价中,却是“沉默的大多数”,它们不能自己直接发声,只能被“代言”。这种沉默的大多数被代言的情形,既发生在社会主义社会之前的统治关系社会内部不同阶级之间,也发生在不同国家和民族关系之间。在人类历史上,那些处于强势的、控制地位的国家和民族,总是从自己的立场、意志、利益角度描述被它们所控制的弱势民族和国家。后者的历史、现实、地位和价值,都是作为“它者”被建构的。它们自己如同这篇寓言中的旅鼠家族一样,被言说、被评价、被建构、被赞赏或者被贬斥,只是它们自己无法发声。萨义德的《东方学》和由此激生的后殖民文化理论,对这种宗主国和被殖民国家、民族之间的关系真相已有深刻揭示。这种被统治者族群(群体、部落、阶级、民族、国家)沉默和被代言的状态,是古今中外人类阶级社会共存的普遍现象。被统治者的价值、地位、历史,从来就不能由自己言说和界定,只能由统治者族群、国家、阶级言说与界定。《旅鼠的庆筵》正揭示了这一存在于人类社会的普遍现象。

这篇寓言通过格陵兰岛食物链顶端众多动物之口,塑造了一个“无私奉献者”的旅鼠家族形象。正是旅鼠家族的无私奉献,才成就了众多顶端动物群体的繁盛。正如雪雕所说:“如果没有旅鼠伟大的牺牲精神,我们这个荒原上的境况是不可想象的,我们的生存也是不可想象的。”(黄瑞云,2008:244)在这个意义上,无私奉献的旅鼠家族才获得食物链顶端动物的由衷关心、感谢和赞赏。这样,这篇寓言实际上对人类阶级社会长期而普遍存在的对底层弱者的牺牲和奉献精神赞美的实质进行了无情揭发。阶级是什么?列宁的界定是:“所谓阶级,就是这样一些集团,由于它们在一定社会经济结构中所处的地位不同,其中一个集团能够占有另一个集团的劳动。”(中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局,1995:10)列宁的这个界定,精准地揭示了阶级社会一部分人(统治阶级)剥夺和占有另一部分人(被统治阶级)劳动的真相。《旅鼠的庆筵》以生动形象的方式,揭示了这种统治者剥削、剥夺、牺牲被统治者的真相,而且是以最震撼人心的方式呈现这一真相的:在统治者的狂欢和赞美中,被他们赞美的旅鼠正作为无言的牺牲者和奉献者摆在餐盘上等待统治者享用。在这个意义上,统治者对被统治者的赞美既虚伪又真实。

这也使我们重审这则寓言题目的多重意涵。“旅鼠的庆筵”是谁的庆筵?作者显然有意采用含混手法编拟了这个题目。逻辑上它包含了4种意涵。一、这是旅鼠主办的庆筵;二、这是关于旅鼠家族的庆筵;三、这是以旅鼠家族为佳肴的庆筵;四、这是歌颂旅鼠家族的庆筵。作者显然在有意模糊4种意涵的界限,以保持题目本身的含混性和意涵张力。就作品实际展示的情景而言,这题目显然不是旅鼠们主办的庆筵,它是关于旅鼠们的庆筵,而这第二重意涵又指向第三种,即这是格陵兰岛食物链顶端的动物主办的以旅鼠为美味佳肴的庆筵。但这个题目和内容又内含着第四种意涵,即这是歌颂旅鼠家族奉献牺牲精神的庆筵。所有的盛宴参与者,如北极狐、贼鸥和雪雕,在享用旅鼠之前,都不吝以最美好、高尚的辞藻对旅鼠奉献和牺牲的巨大价值进行一番礼赞、颂扬和感谢。而这是否暗含了一种更深隐的意涵?也许这是旅鼠最希望获得的荣誉和礼赞?它们是否真的认为,这荒凉的格陵兰岛若无自己的无私奉献和牺牲就毫无生机?它们是不是在对这种赞赏的陶醉中走向强者餐盘?

故这则寓言的深层指向不仅是人类阶级社会统治者对被统治者的剥夺和占有,更涉及一个重要问题,即统治阶级通过意识形态的“唤问”使被统治阶级实现自我认同。阿尔都塞曾经特别指出,社会个体正是在这种“唤问”中成为承担意识形态实践“主体”的:“所有意识形态都……把具体的个人唤问为具体的主体。”(阿尔都塞,2019:488)成为意识形态实践主体,也意味着认同统治阶级给其分配的角色,自觉成为对统治者的奉献者。故不管作者是否意识到,《旅鼠的庆筵》在深层都潜含着一个人类社会的核心矛盾:统治阶级通过意识形态对被统治阶级进行操控,后者接受、内化这种操控,并转化为自己的生活实践。“北极狐”极力赞赏的“旅鼠”奉献、牺牲等“高尚”的品质,其实正是统治阶级期望被统治阶级确立和践行的。它们说到底是和被统治者群体个人精神结构中超我人格建构相关的,这种超我人格是统治阶级社会意识形态的伦理理想在被统治者个人精神人格中内化的结果。当“旅鼠”建立了强大的超我人格后,“北极狐”需要时,不用它们强制,“旅鼠”都会在高尚的超我人格引导下做出奉献、牺牲的选择,而那正是让“北极狐”希望的结果。

正如马克思、恩格斯在《德意志意识形态》中所揭示的,统治阶级的社会意识形态具有对真相的“遮蔽”功能,即不让被统治者察觉普遍化为绝对真理和绝对道德律令的意识形态下面隐藏的不过是统治阶级一己私利的真相。“每个力图取得统治的阶级”,都会“把自己的利益说成是普遍的利益”。(马克思 等,2018:29)剥削阶级的意识形态就是将自己阶级的“特殊利益”普遍化、合理化为普遍真理的观念系统,在马克思主义创始人看来,这些观念是“虚幻的”且具有欺骗性。他们在《德意志意识形态》中,特别揭露了一些德国资产阶级思想家们在意识形态形式哲学的“普遍真理”名义下掩盖的资产阶级利益的实质。20世纪后期,西方马克思主义著名学者詹姆逊在《政治无意识》一书中,也特别指出,社会—经济状况的真相,是意识形态“首先要隐匿的东西”(指遏制人们窥破被意识形态遮蔽的社会真相的策略)。(王逢振,2004:15)如果说,马克思、阿尔都塞、詹姆逊这一类思想家在以理论的方式“去蔽”,那么那些深刻而优秀的作家,则在用形象的方式“去蔽”。通过这种“去蔽”,统治关系社会意识形态竭力遮蔽的真相得以揭发和窥见。在现代社会,为改变这种不人道现实的无产阶级革命和社会主义制度的建立,正是为从根本上根除这种剥削现象所做的努力。因此,伟大的理论和伟大的文学在给统治关系社会意识形态“去蔽”、窥破统治阶级意识形态的虚假性方面具有共同的功能。在这一点上,它们都是不朽的。

2.窥破弱者“平庸之恶”及其根源

如同《旅鼠的庆筵》取材于实际存在的自然现象,《次灵》也取材于实际存在的生活现象。作者叙述,据说云南从前有以猴脑补人脑的风习,因此当地的土豪经常把猴子畜养起来,以备招待贵客。如有贵客到访,主人就将他引到猴圈来,由客人选定猴子,杀而食之。久而久之,猴子们知道来客意图,每当主人引来客人,猴子们就惊恐地后退,挤到猴圈的角落里,紧盯着客人。等到客人指定某一个猴子作为杀戮对象时,其他猴子如释重负,一拥而上,把那只被选定的猴子连揪带搡地推出去。然后,除了那只被推出去的猴子在哀号外,其他猴子又跳又叫,庆幸自己躲过一劫。它们知道,灾难暂时过去了,至于将来怎样,那是以后的事情。叙述到此,作者感叹道:“这些聪明的动物,它们并不考虑,推出一个牺牲品,丝毫没有改变它们自身的命运,牺牲者的遭遇也是它们自身必然的结局,一个也不会例外。”(黄瑞云,2008:33)

就艺术表现而言,这则寓言与《旅鼠的庆筵》截然不同。《旅鼠的庆筵》采用间接叙述方式,让参加庆筵的主角们自己出场说话,因此场景感特别强烈。而《次灵》这篇寓言,作者采用概叙即直接叙述的方式陈述,虽然情景性较弱,但就所叙事件而言,为了精炼简洁,采取这种直接概叙更合适。

这篇作品首先值得我们注意的是题目“次灵”。人为万物灵长即首灵,而猿猴被认为是最像人、与人类祖先亲缘关系最近且智力最接近人的动物,所以被命名为“次灵”。作者选择这个题目,实际的意图是在以次灵暗喻和影射首灵即人类世界。

这则寓言的形象世界是按照二元对立结构组织的,但这里有两个二元对立组。我们首先分析第一组。第一个二元对立组是人类和猴子,即首灵和次灵。这呈现出绝对主宰与被主宰、吃与被吃的残酷血腥关系,即统治关系。这个二元对立组与《旅鼠的庆筵》的形象构成具有相关性。在这个二元组层面,作者选择的题材本身就表达了对作为首灵的人类的愚昧、残忍和血腥的否定。旧时代部分地区的人们相信猴脑可以补人脑,这一观念愚昧可笑,由此导致猴子们的厄运。在众多动物中,为何选择猴脑而不是其他动物脑髓作为人脑的补品?据说因为猿猴最接近人类,最具有与人类一般的灵性和身体结构,尤其是大脑结构,能最大限度补益人类相应器官和能力。从现代科学角度讲,这无疑是愚昧的认知。作者选择这样一个“首灵”吃“次灵”的题材作为寓言的形象载体,第一个主题就是揭露人类的愚昧、血腥和惨无人道。主宰与被主宰,吃与被吃,这就是两者关系的实质。实际上,作者是在通过人与猴的关系,影射人类统治关系社会中统治者与被统治者之间的关系。在这种统治关系社会中,统治者主宰着被统治者,他们之间的关系实质,就是一种吃与被吃的关系,只是这里的“吃”大多数情况下是一种隐喻,在统治关系社会的经济结构中,一部分人可以占有另一部分人的劳动,即剥削和被剥削,这就是一种吃与被吃的关系。因此,《次灵》的第一个二元对立组形象及其关系,对人类统治关系社会具有极大概括力。

但《次灵》的主旨不仅在这里,更体现在第二组形象关系,即被吃的猴子和其他猴子群体之间的关系。当人类到猴圈外挑选被吃对象时,猴圈里的次灵们一个个恐惧地退挤到笼子角落,被吃的厄运会随机降临在任何一个猴子身上。一旦某只猴子被人类选中作为牺牲,其他猴子如释重负,立即将这只猴连揪带搡地推出去让人类带走。在那个同伴的哀号中,其他猴子则欢呼雀跃,庆贺自己获得安全。这种情景叙述之中隐含着太多太多的深义。

这群猴子真配称“次灵”吗?低等动物如蝼蚁,在同类面临危险时,尚且具有集体团结、互帮互助、奋力抵抗和攻击共同敌人的勇气和精神,可这群号称智慧是动物之首的生灵为何如此懦弱、胆怯、自私和毫无同情心?难道它们不知,只有群体联合决死反抗、抵制、拼斗才可能震撼吃者,让其恐惧害怕,为自己赢得一线生机?这使我们意识到作者题目内含强烈反讽:这些猴子真的可以被称为“次灵”吗?

但问题来了:猴子是集体意识强烈的群居动物,在自然世界中不乏集体精神。同伴有难,群体互相帮助,争先恐后,奋不顾身的场景随处可见。可为何被人类圈禁后这种特征就消失了?黄先生有另一篇《斩鸡吓猴》的寓言对此间接做出了回答:捕猴人将一群猴子引诱到船舱争食美味佳肴时,悄悄将船撑到河中心。众猴为争夺吃食闹腾时,一彪形大汉突然掀开舱帘,跳进舱内,一手拿只公鸡,一手拿把刀,大喝一声,一刀斩下鸡头。掉了脑袋的公鸡在船舱地板上旋转挣扎,鲜血满舱乱喷。猴子们一个个吓得浑身颤抖,双手紧抱脑袋,紧闭双眼,束手就擒。(黄瑞云,2008:223)

答案就在这则寓言中。首先,通过杀戮与恐吓造成巨大的恐怖,是瓦解所有猴子集体反抗意志的有效手段。汉娜·阿伦特在《极权主义的起源》中,分析德国纳粹一类政权时特别论述到它们的恐怖性质,“恐怖是它的统治形式的本质”(汉娜·阿伦特,2008:443),“它本质上就是恐怖”(汉娜·阿伦特,2008:583)。在被杀戮恐怖的驱迫下,那群猴子就这样乖乖就范。《次灵》中的猴子未必都是通过这种方式被捕捉的,但它们被捕捉的过程和被捕捉后因为恐怖完全丧失拼死反抗的野性的过程则是差不多的。

其次,是被强制圈禁和规训。《次灵》中的猴子们被主宰者圈禁在笼中,它们别无选择,完全没有自然状态中腾挪、跳跃、抓咬、逃跑的自由空间,这也导致它们陷入无可逃避的绝境。这种圈禁,既是有形的,也是无形的。有形的圈禁是外在的铁笼锁链,无形的圈禁,则是福柯在《规训与惩戒》中所揭示的状态:主宰者通过对被主宰者身体的训练和观念的灌输使被主宰者驯服顺从。福柯发现,“人体是权力的对象和目标……这种人体是被操纵、被塑造、被规训的”。(福柯,2012:154)他还指出,“在任何一个社会里,人体都受到极其严厉的对待。那些权力强加给他各种压力、限制和义务”。(福柯,2012:155)在这样的圈禁和规训中,被主宰者完全成了驯顺的仆从。

最后,是教化。教化的方式,正如马克思和阿尔都塞等所揭示的,统治阶级通过意识形态国家机器对被统治者长期的灌输、教化和“唤问”,使他们最后心甘情愿地成为意识形态的承担和实践主体。根据马克思、阿尔都塞和福柯等思想家的有关剖析,自古以来,统治者让被统治者驯服最有效的办法,都是通过意识形态灌输、教化,并使其内化为被统治者自我精神结构。一旦到了这种状态,被统治者、被主宰者就会心甘情愿地接受自己的地位和命运,甚至还会崇拜这样的主宰者,成为其帮凶。这时,外在有形的物理圈禁就内化为他们自己内心的自我圈禁。

黄瑞云先生另有一篇寓言《被释放的猴子》,讲到这种外在圈禁转化成内在圈禁的猴子,反而不能接受自由解放的状态了。这则寓言说,峨眉山一处风景点,老板从山里捕捉来一只猴子,用铁链系在1.5米高的柱子上,它只能成天蹲在柱上供游客拍照。系它的链条只有30厘米长,如果它想逃走,就会被铁链倒悬在柱子下,所以它只能永远蹲在那根柱子上。此事被野生动物保护者发现,他们花一大笔钱终于从老板那里买下这只猴子,解下它的锁链,放归山林。保护者们还专门放一挂鞭炮,为这只猴子获得自由解放而庆贺。但黎明时分,那只猴子悄然回来了,“又规规矩矩地蹲在原来的柱子上”。(黄瑞云,2008:293)这真让人欲哭无泪!何以如此?因为外在的圈禁已经内化为这只猴子内在的自我圈禁,对于它,自由解放已是生命不能承受之“重”。

当然,就主旨而言,《次灵》中作者最想表达的是这些被主宰的次灵的愚蠢、自私、冷血、残忍。当一个同伴被主宰者挑中,即将面临灭顶之灾时,其他的次灵不是同情、保护、共同抵抗,这些情感在这里荡然无存,取而代之的是如释重负地连推带搡地将被挑选者推出,任由主宰者带走杀食。在濒死者的哀号声中,侥幸逃脱这次厄运的其他次灵则开始蹦蹦跳跳、快快乐乐、欢呼雀跃了。这是怎样愚昧、冷漠、自私的一个群体啊!物伤其类,低等动物尚且保留着最基本的怜悯和同情,高等动物次灵竟然连低等动物都不如。为何如此?除了本性的自私之外,最主要的原因就是这些次灵都处于被卸除了反抗意志的原子化状态,即他们都是一个个孤立的个体,而不是一个有组织的群体。主宰者每次只挑一两只猴子杀食,而非一起通杀。这使所有猴子都觉得自己的命运和结局与其他猴子可能不一样。故原子化状态的猴子都只关心自己的命运和处境,同类的厄运,被他们看成自己侥幸逃脱死亡的机会。故一旦目标被选中,这些原子化的生物会如释重负地将同伴连揪带搡地推出去。

从被同类推出的牺牲猴子角度讲,它理应获得同情,它的同类则应被谴责。但换位思考,如是另一只猴子被选中,当前这只猴子是否也会成为推出同类的帮凶?答案是肯定的。这意味着,猴圈中所有猴子都一样冷血、自私。故作者选取这种对象,并不意在唤起对它们的同情,而在于对这个群体行为和命运的反思。作者实际上揭示,次灵的厄运,不仅与它们圈禁的处境相关,也与它们冷漠、自私、短视和愚昧相关。如果它们有足够的智慧,将会了解到,如作者所说:“这些聪明动物,它们并不考虑,推出一个牺牲品,丝毫也没有改变它们自身的命运,牺牲者的遭遇也是它们自身必然的结局,一个也不会例外。”(黄瑞云,2008:33)故回看题目“次灵”,不难感受到明显的反讽:这种生物哪有什么灵性智慧啊!

这让笔者想到汉娜·阿伦特的一个概念:平庸之恶。这是阿伦特在《艾希曼在耶路撒冷——一份关于平庸的恶的报告》一书中提出的一个概念。阿伦特发现,单就个人而言,负责在集中营屠杀许多犹太人的纳粹军官艾希曼并不是那种残暴的恶魔,他有一种超乎寻常的浅薄,他丧失了独立思考能力和判断力,完全成了一具执行最高统治者指令的行走机器。她将这种人的恶称之为“令人毛骨悚然的、漠视语言和思考的平庸的恶”(汉娜·阿伦特,2017:252)。“平庸之恶”这个概念被大量使用,但都大大泛化了其内涵,不过有一点相同:这个概念指的是那些行恶或助恶之人都是丧失独立思考和判断能力的行动者。

从这个角度考察,《次灵》中的那些生物,都是有平庸之恶的生物。它们不像控制它们的统治者那样,是“极端之恶”的始作俑者,但它们却是主宰者、统治者的帮凶。当统治者指定牺牲者时,其他猴子立即一拥而上,将被挑选出的目标揪搡推出,积极配合统治者的指令,将牺牲者送上死亡之路。总体上讲,那些猴子虽是被统治者、被主宰者,但在死亡厄运暂未落到自己头上时,它们都会踊跃而上,协助主宰者完成其目标。这应是典型的“平庸之恶”了。故《次灵》这则寓言的深刻之处,不只是谴责和揭露统治者的“极端之恶”,也在展现被统治者的“平庸之恶”。当然,作者也揭示,正是统治者的暴力杀戮、圈禁和规训,造就了被统治者的“平庸之恶”。

尽管《次灵》与作者在一个特殊时代的际遇和观察有关,但这篇寓言对更广大的人类世界、人类历史具有高度的概括力和覆盖力。古往今来,次灵茫茫。

3.窥破弱者的人性之恶

黄瑞云先生不仅揭示了人类统治关系社会被统治者因统治者的暴力、圈禁、规训和教化导致的“平庸之恶”,还进一步揭示了某些被统治者自身的人性之恶:他们不仅为自保而牺牲同类,还自觉地帮助统治者完成对同类的阉割和规训。黄瑞云先生写于2002年的《猴子军团》讲述了古罗马皇家宫苑蓄养的一支猴子军团。它们被人类训练进行列队操练和搏击,以供取乐。这些猴子都是公的,被抓进来后都要进行阉割,并斩断尾巴,这种暴力的去势手段使得猴子们“从此变得驯服,没有尾巴可翘了,训练起来也非常听话”。(黄瑞云,2008:379)这里的阉割去势行为具有明显的隐喻意义。从动物性生理学和性心理学角度考察,雄性激素旺盛的动物狂躁易怒,攻击欲和反抗性最强,不易驯服。人类驯服它们的根本手段之一就是对它们进行阉割,从根本上卸除它们与反抗、攻击相关的雄性生物学根源。而斩尾更是一种隐喻,在中国语境中,翘尾巴就是高傲、目中无人、目无领导等叛逆心理和行为的隐喻。斩尾就是去除一个人高傲、目无领导的叛逆资本。这两者都和对统治者的反抗性和叛逆相关。因此,《猴子军团》中,人类对进入猴团的所有雄猴阉割斩尾,就是从根本上去除猴子反抗、叛逆的心理和生理资本。

在这则寓言中,黄瑞云先生再一次突出了统治关系社会中统治者对被统治者圈禁使其驯服的重要方式,就是血腥暴力的施行和恐吓。但这则寓言的深意更在后面:“这种阉割入团的规矩,开头由人来执行,到后来就由那些先来的猴子们代劳了。每只新来的猴子一塞进来,猴子们就一拥而上,把它按倒在地,动作利索地先把尾巴斩掉,然后将它阉割。阉割肯定相当疼痛,被阉割的猴子又蹦又跳,双手按着自己的创口,发出凄厉的惨叫。”(黄瑞云,2008:379)本来是主宰者去除被主宰者反抗意志和能力的血腥行为,现在居然由被主宰者主动承担和完成。从群体角度而言,这就是群体自我阉割、自我去势,这真是天大的悲剧。更大的悲剧在于,那些对后来同类实行阉割去势的被主宰者居然以此为乐,它们在新入圈同类痛苦而滑稽的惨叫和蹦跳中乐不可支:“猴子们则围着它狂欢跳跃,兴高采烈,欣赏他们的新伙伴痛苦而滑稽的‘表演’。”(黄瑞云,2008:379)

但《猴子军团》并没有到此结束,作者继续叙述道:“每只猴子都经受过这一规矩带给它的痛苦,但又都参与执行这种规矩来对待它们的新伙伴,并从中得到极大的乐趣。一代接一代,猴子军团存在多久,猴子阉割猴子的规矩就持续多久。”(黄瑞云,2008:379)被规训和被残害者最后主动承担起统治者的职责,去规训、残害后来者,代代相承,直到猴子军团消失。这则寓言表现了黄瑞云先生对人类统治关系社会中被主宰者命运最为深刻的洞察和悲剧感受。本是受害者的猴子们,却主动承担起对新成员的规训和施害,这就是典型的斯德哥尔摩综合征,中国成语叫助纣为虐、为虎作伥。

它们为何如此?一是内心接受了人类主宰者规训和施暴的合理性和合法性,并将阉割和斩尾当成进入猴子军团天经地义的仪程。二是主动对新来者施行阉割和斩尾,有一种代主宰者行使权力的荣耀感和自豪感,甚至会产生自己也是主宰者或主宰者代理人的角色幻象。这种主人公的角色幻象,正是阿尔都塞所揭示的,是被统治者制造的意识形态“唤问”成主体后产生的幻象。三是消灭异己者的排异心理。被主宰者角色幻象控制的这群猴子,无法容忍和自己不一样的异己者,因为一只猴子如保留着雄性生殖器官和能高高翘起尾巴,就是对那些已经被阉割和斩尾的猴子的致命嘲笑和侮辱,也是对主宰者规训的对抗和否定,这断不能容忍。消灭异己,在这群猴子中已成为一种责任和“正义”。四是人性的阴暗卑劣驱使猴子军团的猴子们对新来者阉割施虐,在这种施虐中它们获得了快感和满足感,卑劣本性获得了释放和满足。这不仅是弱者的“平庸之恶”,还是人性最不忍直视的阴暗和恶毒:人性之恶。

那些残害同类的弱者在主宰者那里真会获得自己期望的好结局吗?当然不会。正像《次灵》所揭示的,当它们欢呼雀跃地将同类一个个推向主宰者作为牺牲的时候,它们自己的结局和那些被牺牲的同类并无二致。黄瑞云先生的另一则寓言《猴捕》,正展示了这些助纣为虐的“猴子”最后的结局:由于欧洲马戏团和嗜食猴脑者的需要,非洲“猴子海岸”盛行猴子交易。但人类捕捉那些在大森林里极其敏捷聪明的猴子颇不容易,于是一个酋长想出绝妙主意,他养大2只强壮的猴子,让它们当猴捕——进入深山替人类捕捉猴子。2只猴捕为主人捕捉了同类,因此也得到丰厚奖赏——各种食物。主人因此获利丰厚。那些猴子的命运基本是先在马戏团被戏耍,而后成为美食家的佳肴。由于欧洲对猴子的需求越来越大,“猴子海岸”的猴子越来越少,直至最后几只猴子也被抓空。酋长最后用比一般猴子高10倍的价格将2只猴捕卖给了欧洲人,它们最后的结局当然会和被自己捕捉的同类一样。(黄瑞云,2008:396—397)

这则寓言正是《次灵》最后一段话的展开形式:“牺牲者的遭遇也是它们自身必然的结局,一个也不会有例外。”在这个结语中,我们能听见作者深沉的叹息和悲哀。助纣为虐、为虎作伥的被统治者,既不可能跻身主人的行列,也不可能有别样的命运。

4.窥破强者嚣张狂傲的幻象

《亚历山大大帝过访伊索的园子》虽是黄瑞云先生于1984年为《寓言》丛刊创刊而作的一篇寓言,但绝非应景之作,而是表达了他对人类社会精神文明与强权关系的长期思考,以及对统治关系社会弱者面对强者应有的姿态和尊严的观点。这篇作品写道,亚历山大大帝再一次远征,路过著名寓言作家伊索的园子。他因仰慕伊索的声誉,特意登门拜访。他在伊索的园子里转了一圈后笑出声来:“我原以为伊索先生园子里会有什么了不得的财富,原来就是这么一些玩意!狐狸、猴子、乌鸦、兔子什么的!伊索先生名闻天下,难道就是因为这么一些东西?”当伊索谦卑地问“陛下”有什么财富时,亚历山大骄傲地说:“你想了解我的财富吗?你听好了!28个国王匍匐在我的脚下,80万大军举世无敌,你可以估计一下我的财富吗?”伊索回答说,那确实很多。亚历山大问伊索:“如果上帝允许,你是愿意处在我的位置,还是希望留在你的园子里呢?”伊索毫不犹豫地回答:“留在我的园子里!”这让亚历山大十分吃惊,问:“为什么?”伊索说:“尽管你有那么多的财富,但是,不管你到达哪里,人们都避之不及。然而,谁都愿意到我的园子里看看。再说,你说的那么多的财富,要不了多长时间,就会没有一点属于亚历山大。我园子里的东西虽然不多,人们却永远会说,这是伊索先生的。”(黄瑞云,2008:167—168)

这篇寓言(以下简称《伊索的园子》)提出了一个对人类社会和人类历史具有普遍意义的问题:人类文明和强权哪个更有长远价值?暴力征服的强者是否能永远强大?黄先生寓言中和这一主题相关的,还有曾经入选中小学语文统编教材的《中国花瓶》《陶罐与铁罐》等著名作品,我们将联系这些作品进行解读。

《中国花瓶》叙述了这样一个故事:1860年冬天,一艘英国军舰载着千名士兵和从圆明园掠夺来的中国珍宝在大西洋沉没。在海底,一只产自中国景德镇的美丽花瓶和一把英国步枪靠得很近。英国步枪用悲悯的口吻对中国花瓶说:“朋友,现在我们都遭遇了不幸,不久都会毁灭。还有什么宿怨不能和解的呢?来吧,让我们亲近一点,总可以减少海底的寂寞。”它遭到了花瓶的拒绝:“同归于尽并不能泯灭正义与邪恶的界限,我不会原谅你们,哪怕葬身海底也罢。”英国步枪骄傲地说:“你傲慢什么!不要忘记,我毕竟是胜利者,而你不过是我的俘虏,历史将永远记得我的声音,而谁会知道一直默默无闻的花瓶呢!”中国花瓶回答:“历史记得的将是你们的罪恶,可绝不是什么光荣。而我将坚守作为一只中国花瓶的操守,不管命运对我做怎样的安排。”它们的争执随着时光的消逝而寂灭。100多年后,那艘军舰在海底锈蚀殆尽,葬身海底的侵略者的尸骨早已荡然无存,那把英国步枪也早已化为乌有,而那只中国花瓶被考古学家打捞上来时,还光鲜如新,令人震惊。中国花瓶对考古学家骄傲地说:“这没有任何的神秘,因为我是一只中国的花瓶,所以具有中国的性格。”(黄瑞云,2008:14—15)

作者的爱国主义情感洋溢于字里行间,但作品更表达了一个超越爱国情感、对人类文化具有广泛意义的主题,即文明与强权、暴力与美哪个最有长远价值?暴力征服者是否永远成为胜利者?那只中国花瓶是代表着人类文明和美的艺术,而那支英国步枪以及军舰则代表战争、暴力与强权。两者谁最有价值?作品表达的认知是,短期看,暴力与强权似乎更嚣张,但长期看,文明与美更有价值。军舰和步枪代表的暴力与强权造成的强大并非永恒,它们是速朽的,而花瓶代表的和平、创造、文明与美是不朽的。

与这个主题相关的还有《陶罐与铁罐》。这则寓言讲述道:国王的御厨里有2只罐子,一只铁罐一只陶罐。铁罐态度傲慢,经常向陶罐挑战,问它敢不敢和自己碰撞,陶罐总是很谦卑地退让说不敢,并强调大家的职能不是为了互相碰撞,而是为了装东西。这越发让铁罐瞧不起,它将陶罐要和它友好相处的建议视为无能和懦弱,骂陶罐是“怯懦的东西”,说要不了几天陶罐这脆弱的东西就会破成碎片,而自己则“永远在这里,什么也不怕”。不知过了多少年,王朝灭亡了,王宫衰败了,成了一堆废墟。很多世纪以后,人们来到这里,从废墟里发现了陶罐,将它擦洗干净时,惊喜地发现陶罐外观完好如初。而那只铁罐,则完全被氧化了。(黄瑞云,2008:50)这篇作品与上面2则寓言有同样的主题,依然是人类历史进程中强弱关系的辩证转换和价值问题。

以《伊索的园子》为代表的这组寓言,首先涉及的是强弱关系。寓言中的强者都与暴力相关,都是现实中的征服者、胜利者,它们趾高气扬、骄横跋扈、居高临下、嚣张狂傲,它们的对手显得弱小但自尊。两者的对话都充分体现出这种特征。这些强权者的形象正是人类社会中统治者的写照。故而本组寓言接续着上面3则寓言的基本主题,都是在统治关系社会的强者和弱者之间进行思考。在这里,强者依然是强势、强大、嚣张的,但弱者却不一样了。他们虽处弱势,但并不自贬、自卑,也不认同强者的“真理”,而是弱而自尊,保持着对自己价值的坚持和自信。

更值得注意的是,这组寓言揭示了在历史长河中,那些依靠暴力曾强大而不可一世的强权者最后都销声匿迹,而独立、自尊、自信的弱者则成为最后的胜者。《伊索的园子》中那不可一世、雄霸欧亚非三大洲的亚历山大大帝和他建立的辉煌帝国都已掩埋进历史的尘土,倒是他不屑一顾的伊索寓言和它所代表的希腊神话、史诗、戏剧、哲学、科学等作品作为人类宝贵的精神遗产,却流传千古,被无数人阅读和珍爱。《中国花瓶》中那曾经打破中国大门的坚船利炮早在海底锈蚀无几,但被它们掳掠、作为它们战利品的中国花瓶从海底被打捞上来时仍然光鲜如新、魅力四射。《陶罐与铁罐》中国王御厨中那因坚硬强固而蔑视陶罐的铁罐何在?千年之后,它已氧化得只留下几缕铁屑。而那被铁罐蔑视的陶罐被人们发现时仍完整美丽如初……柔弱胜刚强,从一个长时段看,老子这个具有深刻辩证法的命题被上面这组寓言所印证。强权者凭借暴力和征服,暂时会成为胜利者,但在更长的时间中,暴力和征服的有效性无法持久,强权者的功业都会黯然褪色,消泯在历史黄尘。而曾被强者征服或轻视的弱者,其独立自尊的文化创造,反倒可能穿越历史的烟尘,走向今天和未来。

人类历史上这样的事情屡见不鲜。这种短时段以强胜弱而长时段弱可胜强的历史现象,在人类许多民族中都上演过。在这个层面上,黄瑞云先生这一组寓言可以说是对人类历史上强者不可一世幻象的窥破。

《伊索的园子》为代表的这一组寓言中,还有一个与本文主题相关的、特别值得注意的方面:这里的弱者拒绝接受强者的价值观,也就是拒绝强者意识形态的规训和同化,他们顽强、自尊、自信地坚守着自己的立场,在长远的历史时段中,最终成为胜利者,彰显出自身的价值。这与前几组寓言中隐含的作者对弱者的态度和评价是明显不同的。在前面几篇寓言中,对那些接受统治者圈禁、规训、认同并心甘情愿地向强者自我奉献和牺牲,甚至被平庸之恶、人性之恶主宰,参与同类互害的弱者,作者或悲悯,或鄙视,或鞭笞,或批判,这也许会给人错觉,以为作者对弱者缺乏温情,而《伊索的园子》这一组寓言消弭了读者的这种错觉。对那一类拒绝强者的召唤和同化、坚持自己的人格尊严、自信而坚强的弱者,作者充满温情,给予了最高的赞美与肯定,他们才是作者心中真正礼赞的弱者。

5.结语

以上对黄瑞云先生4组寓言的解读,不过是对他寓言汪洋大海的管窥蠡测。黄瑞云先生几百篇寓言中展现的人类世界和思考,远不止这几篇作品所表达的主题,其内涵要丰富复杂得多。无论是对人类历史、现实与未来、人类本性、人类命运、人类科技发展、人类困境、人类各社会共同体兴盛衰败轨迹和规律的思考,还是对人类个体与群体的冲突与超越、人生价值的对比与追求、人类渴求身心获得自由解放的愿望与压制这种愿望之间的冲突……众多方面,都在他的寓言中得到深刻的哲性表达和揭示。这使我们阅读他的寓言时,会获得丰富的哲理启示。通过这些作品,读者不难想象那样一位哲人,他站在黄叶飘飞的山巅,深沉而忧虑地注视着人类世界的缤纷万象,其犀利而辽远的目光穿透这些表象而直达人类历史和人性的深处,他引导着读者一起去感受、观察、倾听、思考,一起获得关于人类和人性、历史和现实以及未来的丰富哲性启示。黄瑞云先生的寓言在向时代和读者发出召唤,召唤人们倾听一位饱含忧患意识和使命感的智者冷峻的诉说。