袁冬梅的重彩山水画作品,以其清新的色彩、细腻的笔触和强烈的个人风格在当代中国画坛独树一帜。在她的笔下,山川村落仿佛凝固在一个理想化的桃源世界中,既继承了中国传统山水画的审美意趣,又吸纳了现代重彩绘画的形式语言。若从比较的角度审视,她的作品既可与“青绿山水”的代表如唐代李思训、宋代赵伯驹对话,又与国际艺术舞台上的高彩绘画如法国印象派的田园风景作品形成异质美的对照。

延续“青绿山水”的精神气质

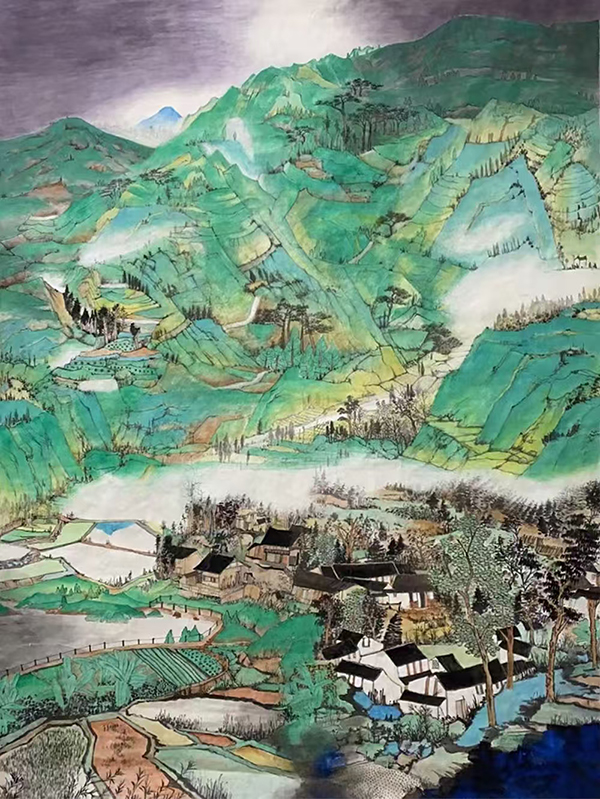

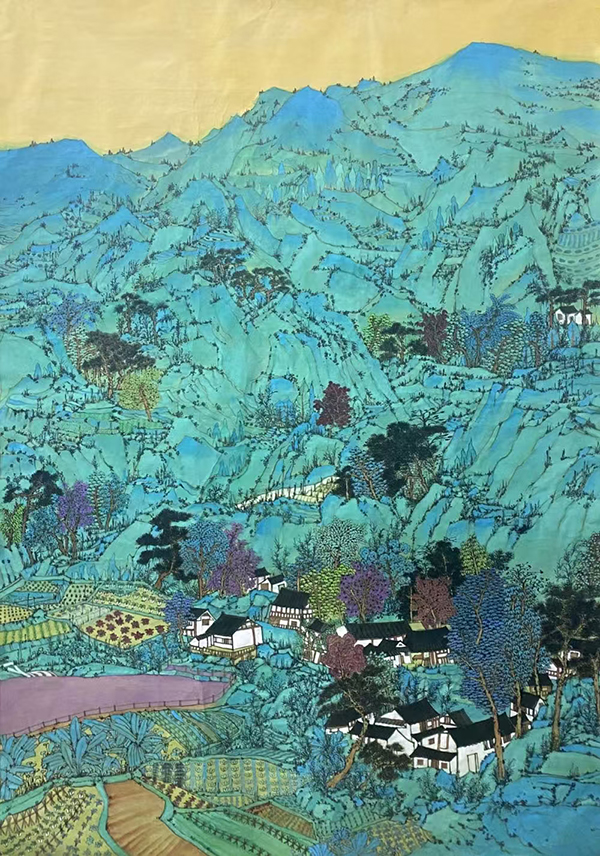

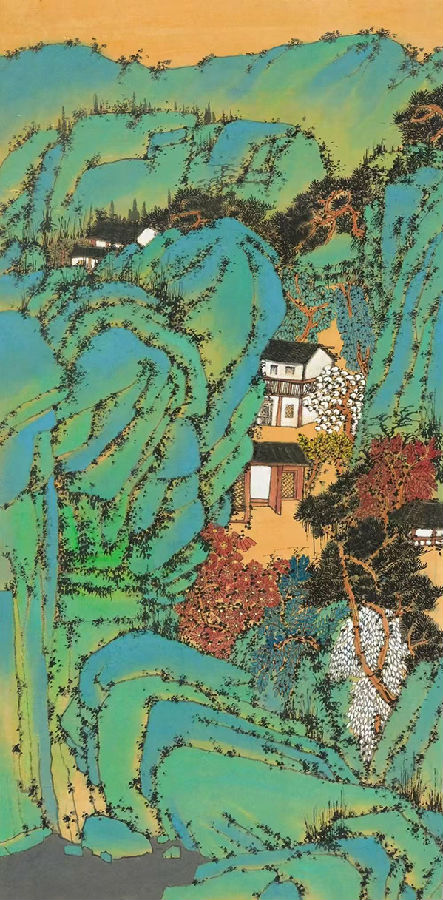

从袁冬梅的这些画作中可以看出,她深受传统“青绿山水”画派的影响。唐代李思训和其子李昭道所开创的“青绿山水”以矿物色石青、石绿的艳丽色彩,营造出山水的华贵气象,着重表达一种理想化、仙境般的自然世界。袁冬梅所使用的重彩技法,显然也以石青、石绿等矿物色为主,色调明快、层层晕染,将山林田园刻画得如梦如幻。

不过,与传统青绿山水的对称布局、宏大构图不同,袁冬梅更多呈现的是生活气息浓郁的山村田园——村落星散、小径蜿蜒、农田有序,显得更贴近现实人间。她将理想与现实融合,构建出一个可游、可居、可赏的艺术境界。

与工笔传统的精细描绘相通

从技法上看,袁冬梅的画作显现出极强的工笔描绘功力。无论是树木的轮廓,房舍的瓦檐,还是田间的作物、远山的轮廓,皆有细致入微的线条勾勒与层层罩染之功。这种工笔描法,使她的画面在宏观构图之上,又具备极为丰富的细节,使观者在近观时也能获得美的享受。

在这一点上,她的技法与近现代工笔重彩画家,如张大千早年模仿的宋人工笔青绿山水,以及当代画家程大利、陈之佛等的工笔重彩作品都有一定共鸣。但她突破了传统中的“仿古”,更强调个人化叙事和色彩美学的现代感。

与国际彩色风景画的对话

若将袁冬梅的画作放置于国际语境中进行比较,我们不难联想到法国印象派画家如莫奈、毕沙罗的田园风景画。他们同样以自然为母题,色彩鲜明,追求光影流转中的感性印象。而袁冬梅的重彩山水虽然更注重线条与结构,但她对于光与色的敏感捕捉——如淡黄天空与青绿山峦的对比、紫色水塘与红叶树林的交织,也具有某种印象主义的现代构成感。

不过,与印象派“捕捉瞬间”的绘画理念不同,袁冬梅更重视“营造永恒”——她笔下的世界静谧而恒久,人物虽隐却意趣盎然。可以说,她融合了东方山水画的哲理性与西方色彩表现的视觉冲击,构建出一种“本土而现代,东方而开放”的艺术语言。

色彩的诗性表达

色彩是袁冬梅作品中最动人的部分。她在传统矿物色基础上进行了大胆拓展,采用紫红、橘黄、靛蓝、草绿等色调交织晕染,营造出一个既自然又超现实的田园幻境。她并不刻意追求“写实”的色彩关系,而更注重“情感调色”——一种内在审美情绪的色彩组织。这种处理方式在国内少见,在国际则类似于高更、马蒂斯所倡导的“主观色彩”。

从视觉到精神的迁徙

袁冬梅的画作不仅是视觉享受,更是一种精神栖息的空间。在这些图景中,山高水远、村舍安宁、林木繁茂、云雾缭绕,仿佛引领观者进入一个超脱现实纷扰的“心灵归处”。这正是中国传统山水画“可行、可望、可游、可居”理想的当代表达。

袁冬梅的重彩山水,是一种对传统的继承、一种对现代的回应,也是一种对自我心境的表达。在她的作品中,我们既能感受到千年文脉的余音,也能触摸到当代审美的脉搏。她的艺术是中国山水画向现代语境中延伸的一条光亮路径,也是连接东方美学与世界艺术的一座桥梁。

注:袁冬梅,画家,中国美术家协会会员,中国工笔画学会会员,中国女画家协会会员,北京美术家协会会员,师从石齐老师,现居北京,旅居德国、法国。自幼酷爱艺术,擅长工笔,山水,花鸟,笔耕不辍,临古学今,走访名山大川,足迹遍布全国各地,学百家之长。作品多次入选中国美术家协会举办的国展,并有收藏和获奖。作品入选第十四届全军美术作品展,追求艺术,勤于动手,善于思考,在探索中寻找灵感,艺术之路大放异彩。

|