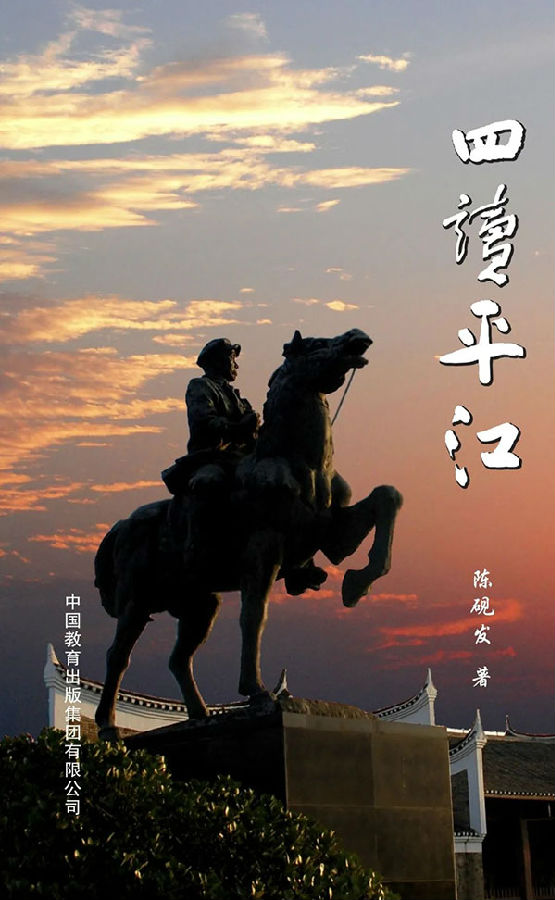

在湘楚大地的东北部,有一座山川秀丽、历史悠久的小城——平江。这里的山水不仅孕育了独特的风土人情,还承载着厚重的历史记忆。而在这片土地上,有一位被故乡人民尊称为“平江历史故事百度百科”的人物——陈砚发。他曾担任平江县老县长,退休后,凭借对家乡的热爱与执着,潜心研究平江历史,著有多部作品,其中《三读平江》《又读平江》以及《平江兵寨》尤为引人注目。

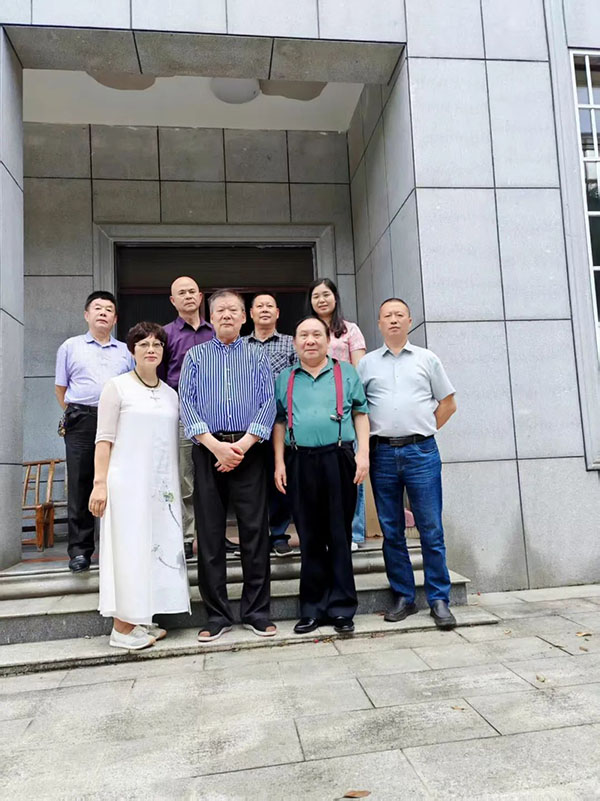

近日,36集电视连续剧《铁血幕阜》剧组走进平江,总策划陈光平、项目发起人吴炳炎,以及成员彭光明、余健军、刘东征、严锦欣、陈欧殴等齐聚一堂,专程拜访陈砚发老县长,聆听他讲述平江历史故事与红色革命传奇。

陈砚发对平江历史的研究,犹如一场穿越时空的旅行。他深入到平江的每一个角落,探寻那些被岁月尘封的故事。在《三读平江》中,他化身无畏的文化考古者,手持笔杆,掘开历史的厚土,将珍贵史料一一打捞上岸 。《平江史上有班唐朝人》一文,宛如一把神奇的钥匙,解锁了一段鲜为人知的传奇。原来,在遥远的唐朝,一众达官显贵、文人墨客,因厌弃朝堂纷争,纷纷奔赴平江归隐。他们的到来,给平江注入了最早的文化基因,奠定了深厚的文脉根基。而《毛泽东的老师——方维夏》则深挖细节,还原出方维夏力保毛泽东学籍、二人携手推动平民教育的热血场景,彰显了平江人投身教育救国、开启民智的热忱,也凸显平江在近现代革命进程里不可或缺的角色。这些内容,让剧组人员对平江的历史底蕴有了更深刻的认识。

如果说《三读平江》是对平江历史文化的全面梳理,那么《又读平江》则像是一部细腻的乡土人情画卷。陈砚发在书中对平江的民俗文化进行了深入的挖掘与记录。从平江民间的祭祖、改坟,到婚丧喜庆,每一个仪式、每一个细节都被他用文字生动地描绘出来。这些民俗不仅是平江人民生活的一部分,更是地域文化的独特体现。陈砚发的记录,让后人能够循着文字,重拾先辈的生活温度,维系地域文化的独特纽带。这些丰富的民俗内容,也为剧组创作提供了鲜活的素材。

而在讲述红色革命历史时,陈砚发结合自己在《平江兵寨》中的研究,向剧组娓娓道来。平江地处战略要地,易守难攻,自古以来就是兵家必争之地。当年平江余贲民率平江民团1200人枪与武汉警卫团余洒度率团赴南昌参加起义而未果,相遇在修水,成立中国工农义勇军第一军第一师,加上平江游击大队余本健和浏阳苏先俊打响了秋收起义第一枪,打出了共产党武装力量的第一面军旗。平江这片土地上,走出了无数顶天立地的英雄,他们为革命事业抛头颅、洒热血。陈砚发详细考证了处于平浏交界古长田市的红莲兵寨,这里守卫着平江南门,每当有外敌入侵,平江全民皆兵,各将帅择地势险峻的山头安营扎寨,红莲寨就是当年抗击外敌,保卫家园的四大军事要塞之一 。民间传说元末明初,朱元璋派大将徐达围攻红莲寨,寨中将军与僧人顽强抵抗,最终弹尽粮绝,红莲寺被明军放火烧毁,场面惨不忍睹。这段历史后来被拍成中国第一部武侠电影《火烧红莲寺》,闻名全国。而在近现代革命中,红莲寨也见证了平江儿女的英勇无畏。

剧组人员认真聆听陈砚发老县长的讲解,深受触动。那些在书本和史料中略显单薄的文字,在陈老的讲述下变得鲜活生动。从唐朝的文人归隐,到近现代的革命烽火,从民俗文化的传承,到军事要塞的风云变幻,平江的历史画卷在他们面前徐徐展开。他们深刻感受到,陈砚发的这三本书,不仅是对平江历史文化的研究成果,更是他对家乡深深热爱的体现。他用文字串联起平江的昨天、今天,勾勒出完整文化谱系,让平江的历史文化不再是博物馆里的冰冷陈列,而是融入百姓生活、流淌在血脉中的精神滋养。他讲真话、抒真情,不惧“水土不服”,以赤诚之心为平江立传。这些作品,不仅让平江人民更加了解自己的家乡,也为《铁血幕阜》的创作打开了一扇丰富的灵感之窗,让剧组对还原平江红色革命历史有了更坚定的信心与更清晰的方向。在陈砚发的笔下,平江不再是一个简单的地名,而是一个充满故事、充满魅力的历史文化宝库,等待着剧组用镜头将它的传奇呈现在全国观众面前。

|