晨曦如刀,划破了沉默的黑暗

工人们的背影,在城市的脊梁上扭曲 每一锤,每一铲,都是无声的呐喊 在铁与火的交响中,他们的汗水 浸透了这片贫瘠的土地

高楼如尖牙,吞噬着底层的呻吟 白领们的微笑,在玻璃窗后 如同虚假的泡沫 而那劳力者,在泥泞与油污中 用血与泪,筑起了他人的丰盛

劳动,是扭曲的命运是无形的枷锁 一边是黄金的餐桌,一边是黑暗的角落 富者如君王,穷者如蝼蚁 在权力的天平上 一边倾斜,一边沉沦

看!那扭曲的身影 在黄昏的血色中,如同被撕裂的梦 无数双手在石头与钢铁中挣扎 却始终无法抵达,那遥不可及的光芒

黑色幽默在角落里冷笑 “富裕是智者的狂欢,而劳力者 只能在噩梦中追逐那破碎的希望” 这是一场无尽的讽刺 在劳动的血色游戏中 我们看见的,是人类的荒诞与无奈

而我,在这片土地上 用心与手书写着属于自己的诗篇 在每一次的挥汗如雨中感受着 劳动,如何将我 淬炼成这世间的——拾荒者

2025年5月1日

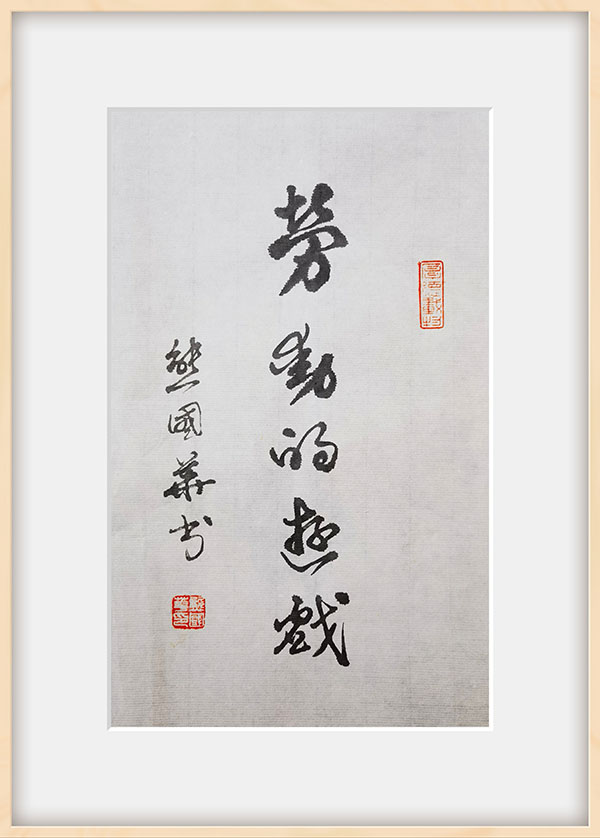

诗人简介:熊国华,号能空居士。生于湖南,祖籍湖北,现居广州。大学教授,学者,诗人,诗评家,书法家,修行者。系中国诗歌学会理事、中国作家协会会员、国际华文诗人笔会秘书长。著有诗集《旋转的世界》等5部,文学评论《从奔放到澄明》等3部。主编《海外华文文学读本•诗歌卷》等40多种。作品入选《世界当代诗人大辞典》(外文版)等选本。曾获“中国当代诗人杰出贡献金奖”等多种奖项。

湘君赏析:

血汗的荒诞剧:解码熊国华《劳动的游戏》中的阶层符号学

在熊国华的《劳动的游戏》中,"劳动"这个人类最古老的生存实践,被解构成一场残酷的现代荒诞剧。诗人以锋利的意象手术刀,剖开了当代社会华丽表皮下的阶层肌理,完成了一首兼具批判现实主义锋芒与存在主义深度的力作。

一、意象系统的暴力编码

诗歌开篇就以"晨曦如刀"的暴力隐喻定调,将自然现象异化为伤害性工具。这种修辞策略贯穿全诗:"高楼如尖牙"完成建筑对人的吞噬,"黄金的餐桌"与"黑暗的角落"构成消费社会的阴阳两面。诗人通过结构主义的二元对立(光明/黑暗、微笑/呻吟、泡沫/油污),构建起一个符号化的阶层场景。鲍德里亚在《消费社会》中揭示的"符号暴力",在此被转化为诗歌意象的暴力美学。

二、身体的符号学起义

诗中反复出现的"扭曲的背影"、"撕裂的梦"、"挣扎的手",构成了一幅底层身体的受难图景。这些身体不再是马克思所说的"劳动力商品",而成为抗争的符号——当工人们在"铁与火的交响"中挥汗如雨时,他们的身体正在书写德勒兹所说的"无器官身体"的宣言。诗人特别强调"血与泪"的物质性,这些体液既是苦难的证明,也是抵抗的印记。

三、游戏的黑色规则

标题中的"游戏"堪称反讽大师笔法。齐泽克曾指出:"意识形态最成功之处,就是让人们相信游戏规则是自然的。"诗人揭穿了这场游戏的潜规则:劳力者用肉身筑造丰盛,却永远被排除在盛宴之外。诗中"白领们的微笑"作为布尔迪厄所言"象征资本"的具象化,与底层"无声的呐喊"形成刺眼对比。

四、存在主义的淬炼

在诗的结尾,诗人突然将视角转向第一人称"我",这个转折意味深长。当叙述者宣称自己在劳动中被"淬炼成这世间的拾荒者"时,他实际上完成了萨特式的存在主义选择——即使面对荒诞,依然要通过书写赋予存在以意义。这种从社会批判向个体存在的转向,使诗歌获得了哲学深度。

五、批判现实主义的诗学革新

诗人继承了中国诗歌"兴观群怨"的传统,但赋予了现代性表达。"黑色幽默在角落里冷笑"这样的诗句,将布莱希特式的间离效果融入批判现实主义,创造出独特的"钢化玻璃"诗风——既透明锐利,又具有爆破的张力。

阿多诺曾说:"在错误的世界里,正确的诗歌只能是矛盾的。"熊国华这首诗正是这种矛盾的完美体现:它用精致的诗歌形式控诉精致利己的社会,用"游戏"的轻盈解构游戏的残酷。当"淬炼"与"拾荒"这两个意象最终并置时,我们看到的不仅是劳动者的宿命,更是诗歌本身的命运——在这个被异化的世界里,诗人何尝不是语言的拾荒者,在意义的废墟中寻找闪光的碎片?

“微诗共赏”投稿邮箱: weishi_share@163.com

投稿要求:现代诗4行至30行;

诗人简介:200字左右;

诗人联系方式:微信号或手机号码。

相关链接:

美中时报从今天起开设“微诗共赏”栏目,希望诗歌的光辉照亮每一颗向往美与真理的心灵

|