我写这本书的初衷,经历了几次变化,我不是将这些变化考虑清楚之后,才动笔的。于是,这本书就像几个不同初衷相遇而形成的合集,中途有放弃,因为有更加诱惑我的思想,这叫做动机的拓扑变形,它没有经过清晰洗涤、透亮而贯穿到底的念想。但是,我自信读者阅读之后,不会陷入混乱无序之中,因为在各个章节的思想细节上,我自己是想明白了的。近些年我出版著作的数量,是自己平生最为密集的,我已经摸索出适合自己写作方法,我称它为“笔触”。

不该问“什么是笔触”,因为这会导致一个宏观的回答。笔触是写作中的一个微观方法:触的时间与空间都在当下,而当下是此时此景,它就是思想与生活的真实。我们真实的生活不可能修改,水泼在地上收不回来,后悔是没用的。这种情形也适用于说话,人们彼此说话也是交往与生活方式。嗓音在空气中震荡流动,话的意思也收不回来。于是可以这样说:每句话都在冒险,都处在危急时刻。话一旦出生或者说出来,就凝固为一个意思。就被凝固本身而言,这话已经“死”了,要想使刚说过的话儿复活,就得马上启动下一句话,它呼唤前一句话。这个过程不能突然停下来,因为结巴本身不算话的一部分。

以上和笔触有什么关系呢?人们通常不往我这个方向思考关于写作的问题,却总以为写作不像说话。乍看起来,的确如此,因为与人说话的时候,只要你已经把话说出来了,就无法修改。为了补救,你会说“我刚才的意思其实是想说……”或者“我只是开个玩笑”,这都是无效补救,那被补救的,其实就是你刚才真心所想的,这不是对与错的问题,而是你自己的生命亲自出场亮相,它远比对错更为重要,因为这显示你在某种价值中间活着。笔触也在活出这样的价值。也就是说,尽可能让文字像说话一样,原样登场,少修改,乃至不修改,写了就写了,爱咋咋地,这种直接落实到文字的原样心思,我称为“笔触”。但如此笔触运用到思想类文章的写作过程,就不再是单纯的写作方法问题了,因为笔触既然是直接的,它就得处理好与概念之间的关系。

我们知道,如上“笔触”之直接性,不仅是心情、热情、冲动,还得有条理,有选择,有克制。总之,还要有反思的介入。笔触式写作是这样一个悖谬的过程:概念具有感性的外观,概念融化在感情之中,这甚至就是哲学的原样含义:爱智慧。单纯想到哲学,并不意味着同时也会想到爱智慧,因为“哲学”一词诱导我们首先想到那些与哲学无关的问题,例如什么是哲学?哲学是一门学科、一个体制、一个职业,甚至想到辩证法,但所有这些,都还处于思想的表层,它们太空了,还没有进入思想的里面,或者说思想的微观内容。于是我们说,哲学的内容就是爱智慧。

这里我补充以上第一段话:我写这本书的初衷,经历了怎样的拓扑变形,以至于使得初衷变成一个复数?拓扑变形的情形是科学的,典型的像莫比乌斯带。我们知道通常一张纸带有正反两面,但现在有这样一张纸带,它只有一个面,一只小虫可以爬遍全部纸面,而不必经过任何边缘,这样的纸带被称为莫比乌斯带,它是用扭转的方法,将普通的纸带拓扑变形的结果——把一张普通的纸条扭转180°,再两头粘接起来。“莫比乌斯带”对于创造性哲学思考的启示:1,关键在于掌握扭转的方法——这是细节。而不在于想到“需要扭转”——这属于泛泛而论。2,关键在于不知不觉地就到了从前以为去不了的异域,而不只限于可能的界限之内。异域就是消解某种固有的范式结构,而固着于原来的界限,则属于惯常的保守。

无论写书还是一张纸条的拓扑变形,都有扭转与粘连。如果我的初衷滑到了原来没有想到的方向,这就像一幅超现实主义绘画:一双靴子的前沿变成了五个脚指头,但这超现实比真正的现实还要真实,因为我的书已经以类似的方式写好了。我这书写得质量如何,这是另外一回事。关键在于写作过程或者念头过程的分岔与转轨,是我心理与落实到文字的事实,这与本书的书名不期而遇:《起源的原初复杂性——为形而上学重新奠基》,它确实可以概括全书的内容。想到这些,我很高兴,因为这就是我所谓“笔触”的追求,它可遇不可求,事先没有料想到相遇,但是却遇到了,这种缘分不应该理解为命运或者必然性之类,而是说总是面临陌生,不可能返回原点。原点从一开始就诞生于两个陌生者之间的相遇,就像我们每个人的出生。

“笔触”的写作方法,是一种回溯法,它并不来自我对任何一位哲学家的模仿。模仿,即使是对于极其善于写作的哲学家的模仿,那总不会是模仿者自己身上原本就有的东西。模仿的思想很难打动人,因为即使你模仿的观点很深刻,它终归是某种可以沟通与理解的东西,但这东西既然能如此出场亮相,就不再归属于起源的原初复杂性,后者是这样一种不确定性:我们不知道它,但实际上又知道。我们处于知道与不知道之间、陌生与熟悉之间。

下笔之前,我可能处于不知道的状态,但是一旦下笔,有了笔触,通常我总有能力流露出在下笔之前还不曾想到的切合所讨论的主题的念头。在我这里,思想类文章的写作之诱惑力还在于,这种写与想的同时性是回溯性的,或许它适合我的性情——某种不好意思的感觉——这样说是不准确的,我相信读者读到这句话后,不知道我要表达什么意思,但我觉得这句话还要保留下来,不能删掉,一句莫名其妙的旁白传达出某一种心境,它只对我的心境具有某种魅力,促使我想到一种更恰当的表达:与其说是不好意思,不如用某种惬意的滋味作为比喻。

为了更好地享用某种激动我的念头,我得回溯整理这条“激动之路”怎么来的,这是一种牵连“共在”的关系,是歌德曾经提到的“生命亲和力”,它推迟了原有动机的实现,享受了别一个过程,而后者却是初始动机鼓舞的结果,这种被德里达称为“延异”的现象,狄德罗曾经以另一种说法有所涉及。这种被称为“狄德罗效应”的现象,也叫做配套效应:狄德罗偶然得到了一件酒红色的睡袍,异常欢喜,但他感到穿上这件睡袍后,家里的家具和地毯的颜色都配不上睡袍,于是家具和地毯都要重新置换,这是一个“越是得到,心理就越是感到不足”的过程,它刺激起奢侈的心情,而倘若不曾有第一次刺激,即根本就不曾获得这件精美的睡袍,那么心情反而平静如水,一点焦虑都没有,只维持生存所需的东西,但是,这种朴素自然的状态并不真实,不是我们生活中的现实,而只不过是一种假想的幻象而已。

人真实的天性,鼓舞生命成长的动力,就在于补充自己所缺失的东西。这种情形并不是成年以后才具有的现象,我们去观察象征着人类起源的任意孩童的成长过程,都会发现生命是在重新置换过程中生成的,而这与本书的书名,与“起源的原初复杂性”不期而遇。

我突然发现,行文至此,我还是没有说出我写这本书的初衷,经历了怎样的拓扑变形,以至于使得初衷变成一个复数?我原本在序言一开始就想说,也没想卖什么关子,但我却在不知不觉之中一再推迟,似乎为了享受吃到某样好东西的感觉,刀叉盘子高脚杯都要尽可能地准备齐全,而且还要精美,所以我才说自己以上一直在回溯,并因此而想到了“狄德罗效应”,慢慢地享用某一种激动。

但是,我以上的回溯却始终处于正题的外围,这是由于我觉得复数的初衷,或者说初衷的拓扑变形是很复杂好玩的心思过程吗?如果我现在将它写出来,我对这句问话就做出了某种肯定。但这样的肯定本身只会引起读者思考,并不会显露趣味。为什么我要一而再,再而三地回避最应该说的内容呢?实在说来,这又返回了以上我说到的“不好意思”,但我的意思其实是想说自己总是以转移注意力的方式,回复人家问我的问题。对了,就是以迂回的方式进入,以“说别的”的方式进入主题。

现在返回正题:这本书不是我计划中要写成的样子。2020年上半年,我想针对萨特的《存在与虚无》,写一本导读,我几乎不间断地写出20万字,然后就被别的事情打断了半年,回来再写,写书的感受消失了,思想的气场没有了,因此我决定放弃了,转而朝向海德格尔与萨特的关系,但是这个问题只是一闪而过的念头,它唯一的后果是我拿起海德格尔评论康德的书,我对阅读新书总是有说不出来的兴奋,这就有了之后很久才决定的本书的第一章。

然后我想既然已经写了关于萨特和海德格尔的读本,要继续解读一些难巨的当代法国哲学经典,但这时我并没有出版计划,只是想解读而已,于是选中了德勒兹的《差异与重复》,我本想解读全书的,但到其中的1/3时,我又被打断了,出现了与以上写萨特同样的情形。一旦思想感觉的气场消失了,我写作的兴趣也随之消失,我从来不会硬写什么东西,那感觉是非常糟糕的。

以上写作完成后,又重新开始,想到一个新题目:从结构主义到解构理论。我重读索绪尔的《普通语言学教程》与本维尼斯特的《普通语言学问题》,联系到德里达于1967年一次国际学术会议的著名演讲,竟然导致结构主义衰落的开始,这反倒提醒我——与德里达关系更为密切的,与其说是现象学思想,不如说是现代语言学:结构与解构不是派生,而是变异。与解构更密切的不是清算哲学史,而是琢磨语言的意义,这就是为何我重读德里达的《论文字学》,读到其中卢梭“危险的增补性”部分,全书的一半,这构成本书的最后一章,意犹未尽,又写了“跋”1万7千字。算是相对完整了。

我可以从莫比乌斯带出发,解释我这本书的主题:起源的原初复杂性,它有两个初始条件,分别导致不同的结果:1,顺从纸带的自然状态,承认它有正反两面的事实,但是这样的“实事求是”使得思想成为一块石头那样的自在之物。换句话说,石头永远是其所是,如果思想也像石头这样重复自己,思想就死掉了。思想若不想成为石头,就得是其所不是,于是就有了第二个初始条件。2,把纸带扭转,这种微观操作必须诞生一点儿新鲜事,实现从前被认为不可能之事,即解除纸带正反面的边界,遍及纸带的全部表面。要做到这一点,就得发明扭转纸带的科学方法。被扭转的当然不止是纸带,还可以用“思想”取代“纸带”,于是我们说“扭转思想”也就是我此书的主题“起源的原初复杂性”。

思想的扭转,意味着初始条件的改变。先扭转,后粘贴。为了扭转思想,就得发明扭转的科学方法,思想不能像从前那样注释从前之所是,思想得是从前所不是,才能敞开更为广阔的新思想。扭转并不意味着完全告别,不是彻底翻过思想的一页,还要与既有的思想以扭转的方式粘贴,这就是创新思想所面对的“起源的原初复杂性”,作为初始条件,它是亦此亦彼的。

以上可以解释本书的基本内容,它涉及海德格尔、德勒兹、拉康、德里达。为什么一定是这几个哲学家?当然还可以是别人。没有什么好的标准选择,只是选择而已。我这里的选择,相当于人与人对眼,觉得是自己人,但他们不是别人眼中的意中人,如果我为此和别人争论,让别人选择我选的,那我就太傻了,这个判断的意义或许在于很多情况下,虽然学术争论会使旁观者有思路上的启迪,但会给争论的当事人造成心理伤害,因为人文科学中的事实与人的精神生命本身密不可分,这不同于自然科学依靠实验的实证。

接着说,本书各章节列出上述几位哲学家的代表性著作。思路和上段一样,我说这些书是这几位哲学家的代表作,就算数了,至于别人有可能不像我这样看,那与我无关。关键在于应该指出他们之所以能够在20世纪欧洲大陆哲学占据重要地位,是由于他们贡献了自己独有的思想,实现了为形而上学重新奠基。他们是如何做到的?因为他们分别发明了“扭转思想”的方法,他们区别于传统哲学家,在于他们的扭转方法进入微观的思想,它们是我们日常生活中行为举止和心理举止的事实,是我们语言中的事实。在某种意义上说,他们“扭转思想”的方法首先见诸于构成其思想的关键词,在海德格尔那里是“此在”,在拉康那里是“能指”,在德勒兹则是“差异”与“重复”,而在德里达则是“延异”,这些关键词之间,并非完全陌生的,它们不仅以各自方式揭示思想“起源的原初复杂性”,而且因此形成了一条看不见的目光彼此致意。

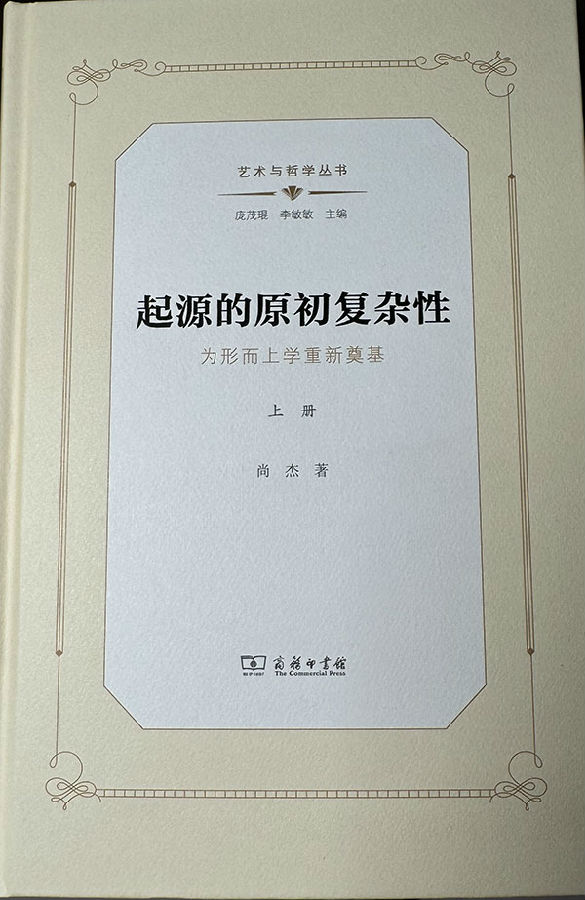

(本文系作者新著《起源的原初复杂性为形而上学重新奠基》的序,该书由商务馆出版,2024年5月第1版)

目 录

第一章自身感受——海德格尔与康德的《纯粹理性批判》

第一节为形而上学重新奠基

第二节感性

第三节逻辑

第四节先验范畴与自身感受

第五节哲学起源的原初复杂性

第二章选择的自由——萨特的《存在与虚无》

第一节关于存在的研究

第二节虚无的疑难

第三节虚无的起源

第四节自欺与说谎

第五节自为的存在

第六节存在的时间

第三章:强力意志与永恒回归——德勒兹的《尼采与哲学》

第一节尼采以谱系学对抗康德的先验哲学

第二节人与世界的关系是碎片化的

第三节意料之外的其他结果与思想的骰子

第四节两种不同的启蒙:尼采与康德

第五节思想的n次幂

第六节自主的个体

第四章:哲学的剧场化——德勒兹的《差异与重复》

第一节差异:时代精神的学理追溯

第二节一与多

第三节以“龃龉”的方式勾连起来的世界

第四节我思,潜藏,再生

第五节快乐的哲学

第五章:爱伦坡的侦探小说《被窃的信》与拉康

第一节《被窃的信》梗概

第二节爱伦坡所谓“分析”

第三节拉康对《失窃的信》所做的精神分析

第六章:形迹——德里达的《论文字学》

第一节书写与哲学

第二节区分书写的起源与语言的起源

第三节原初文字

第四节文字学是一种事实性的科学

第五节自然,文化,文字

第六节危险的替补性

跋:从语言的边界到显露的图像

尚杰,中国社会科学院哲学研究所研究员,四川美术学院视觉艺术中心特聘专家,哲学博士,博士生导师。主要研究方向:现代欧洲大陆哲学,后现代思潮。主要著作:《归隐之路:20世纪法国哲学的踪迹》《启蒙时代的法国哲学》《从胡塞尔到德里达》《法国当代哲学论纲》《图像暨影像哲学研究》《哲学治疗的可能性—一重新发现叔本华与尼采》《解构与时间》《活出自己的价值》《起源的原初复杂性为形而上学重新奠基》(上下册)《艺术哲学絮语》;主要论文:《思•言•字:评德里达对形而上学的批判》《从结构主义到后结构主义》《精神的能量与样态》《一与多》《从语言的边界到显露的图像》。

相关链接:

尚杰:没有爱就无法滋润智慧

尚杰新著《活出自己的价值》出版

《解构与时间》:是-差异与时间

尚杰《解构与时间》:你好,忧愁!

尚杰《解构与时间》:哲学新思想的“精神发动机”

哲学家尚杰:如何做一个思想者