那些充满诗意的探索者,他们敢于在语言的长河中畅游,发掘出新颖的表达方式,让人类与万物和谐相处、健康地栖居于地球之上。生态文明既需要科学技术,也需要发自心灵深处的诗歌。参照怀特海的有机过程哲学构建生态文明的新型语言学,是时代赋予我们的职责。富有实效、拥有商机、便于操作与掌控的AI技术,在强权与资本的推动下正迅猛发展。而人类个体内在的、私自的、情感的、道德的、审美的、信仰的、精神的存在却被排挤,被遗忘。如果语言作为“人类存在之家”充斥的全是被金钱收买、被强权驯服、实用而又通用的语言,人类将变成冷漠自私、人形机心的怪物,如此灾难性的结局无疑应该受到预警。

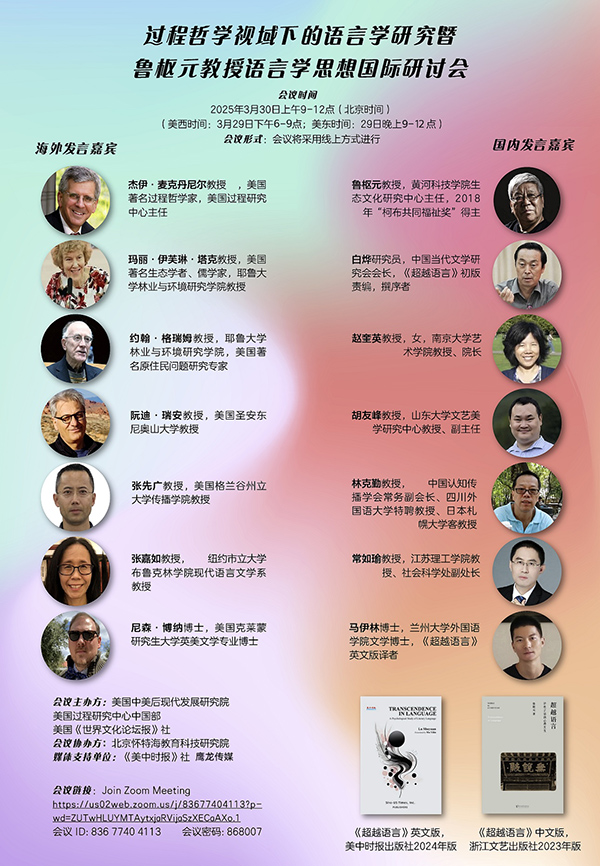

美东时间2025年3月29日晚上8-11点,美西时间3月29日下午5-8点,北京时间3月30日上午9-12点,来自中、美十几所知名高校的专家学者在线上齐聚一堂,共同探讨了过程哲学在语言学领域的应用与发展,深入剖析了鲁枢元教授的语言学思想,为语言学研究的未来提供了新的视角和思路。

本次会议由美国中美后现代发展研究院、美国过程研究中心中国部、美国《世界文化论坛报》社共同主办,中美后现代发展研究院常务副院长王治河博士主持。中美后现代发展研究院项目主任樊美筠博士在致辞中提出:本次会议不仅是探讨语言学的学术发展,更是回应一个迫在眉睫的时代命题——在这个自然、社会与精神多重危机交织的时代,语言应当如何自省并重新唤起自身的生机?有机生态语言学的建构,还需多元文化的滋养,现存的语言学在表达世界的整体性时有其局限,语言学的发展需要超越固有的语言概念。她期待诸位专家以自己的真知灼见超越语言的藩篱,以怀特海过程哲学为镜,以中国传统语言观为基,构建契合生态文明时代的有机生态语言学,让世界再现诗性光辉。

美国著名过程哲学家,美国过程研究中心主任杰伊•麦克丹尼尔教授(Jay McDaniel)首先发言,主题为《语言与生机地球:怀特海视角下的探索》。杰伊从过程哲学的观念出发,探讨语言与生命万物、与地球的动态关系,强调诗性语言在连接人类体验与自然世界中的重大作用。他说他认同鲁枢元教授在《超越语言》中对语言的深刻探索,钦佩他对语言生命性的关注,对“居于语言之中的心理体验”这一过程的剖析。基于怀特海的过程思想,他指出语言不仅是符号系统,更是生命创造力的表达,始终根植于生机勃勃的地球生物圈中。他以英国的“河畔诗人”为例,说明语言创作源于直接的生命体验,语言是生命体与地球互动的媒介,而非孤立的信息工具。在他看来:

语言诞生于文字之外的广阔天地——这个天地就是生机勃勃的地球。地球绝非死寂之物,而是充盈着情感与能量。生命体,像动物、植物、山川、河流,都在通过能量与情感持续交流。作为地球生命共同体的一员,人类同样进行着超越文字的沟通:婴儿在掌握语言前,便通过触摸、目光、动作和声音表达情感。文字只是一种特殊的沟通方式,它们总是在前语言的互动中孕育而出。即使当我们用语言交流时,也能感受到彼此那种不言而喻的存在。在语句形成之前,在最初发声之前,早已存在着原始而直接的关联体验。

如同诗人用词语将体验凝成诗篇,地球也在自我表达:河水流淌,风穿林梢,鸟鸣婉转,晨光中花朵悄然绽放。世界充满符号、姿态与韵律——这是无需人类文字的生命语言。若诗人用心倾听,其词句便不是强加于河流之上的意义,而是应和着河流自身的故事,编织进联结万物的交流之网。因此,语言不仅再现世界,更诞生于感受、可能与选择的动态交织。

他呼吁在生态文明建设中融合科学与诗歌,既需理性分析,亦需诗性表达,从而实现人类与地球的和谐共生。唯有通过这种交融,人们方能 “轻盈地栖居”于地球之上。

美国著名生态学者、儒学研究专家、耶鲁大学环境学院教授玛丽•伊芙琳•塔克(Mary Evelyn Tucker)与其先生、耶鲁大学环境学院教授、美国著名原住民问题研究专家约翰 •格瑞姆教授(John Grim)共同出席了此次会议,他们对鲁枢元《超越语言》的评析聚焦在该书突破结构主义语言学框架的学术贡献,揭示其融合生态学、宇宙论与诗性语言的跨文化理论建构。他们指出,鲁枢元批判结构主义语言学将语言简化为符号、类型、模式的工具理性倾向,推崇柏格森的生命哲学与直觉主义,尤其关注文学语言的“心理发生”机制,认为语言应回归与自然、情感的深层联结,而不能仅仅局限于形式结构。

在他们看来,鲁枢元的研究融会了中西思想资源,示范了中西理论互鉴的可能性。比如他由米盖尔·杜夫海纳(Mikel Dufrenne)的《美学与哲学》(Aesthetics and Philosophy,1976)的启迪,发展出了自己的“语言学三分法”;将马丁·海德格尔(Martin Heidegger)的“深渊”隐喻与后世作家的创作达成契合,以此来描述获得诗意自发性的“裸语言”所必需的心理状态。他结合鲁迅“汉字三美”(意美、音美、形美)与成中英“意义网”概念,进而阐释了汉字作为“有机场论语言”的空间性与全息性。他们认为鲁枢元在《超越语言》这本书中,希望走出索绪尔结构主义语言学的局限探求一条“生命—语言—生态”三位一体的研究路径;在生态批评的意义上,他为现代生态危机提供了人文的视角,呼吁文学研究回归对于“精神生态”关怀。

格瑞姆与塔克还指出,在人工智能与数字人文时代,鲁枢元对语言诗性本质的探索更具现实意义:其理论不仅回应技术理性对文学主体性的挑战,更启示学界以“敬畏神秘”的姿态,重建语言与自然、人性的有机联系。《超越语言》的修订与英译,标志着中国文论从“横向借鉴”转向“自主建构”的成熟。它的全息性、生态性与宇宙论视角,为全球语言学与生态文明研究提供了独特的思想资源,从而彰显了中国学术的原创力。

作为中国社会科学出版社初版《超越语言》的责任编辑、序言的撰写者、现任中国当代文学研究会会长的白烨教授讲到这本出版于35年前的著述时很是感慨。白烨指出,《超越语言》的持久生命力在于其对技术理性的超前反思。当前AI技术虽能模拟语言结构,却难以触及语言的个体性、心灵性与创造性。鲁枢元所维护的“个体生命存在”与“精神生态”,恰是AI无法攻克的领域。书中奔放不羁的话语风格掩饰了作者知识准备的不足与并不完美逻辑推理。中国前任文化部部长、著名作家王蒙曾在《读书》杂志撰文高度赞扬这本尚且“青涩”的书,文章的标题为《缘木求鱼》,正是这种“绝路求生”、知其不可而为之的精神,这种超越了数据库与计算力的生命力,成为对抗科技霸权的人文宣言。如今,《超越语言》修订版、英译版的面世,见证了中国文论从单纯借鉴西方学界到自主建构的探索过程。

纽约市立大学布鲁克林学院现代语言文学系张嘉如教授(Chia-ju Chang)从AI生成语言的视角重审鲁枢元《超越语言》,揭示其在技术理性主导时代的批判价值。她谈道,在该书初版的1980年代中国改革开放初期,彼时社会推崇实用主义与科学话语,语言研究逐渐工具化。鲁枢元以其学术敏感,从“文学言语学”的视角,批判结构主义语言学对语言诗性与生命体验的遮蔽,主张语言不仅是交流工具,更是文化、情感与个体意识的载体,拥有“不可言说”的深层内涵。张教授指出:

我们现在所处的时代,可以将之视为启蒙以来科学话语达到巅峰的时期,人工智能的兴起和AI生成语言便是这一趋势的代表。如果市场导向的经济导致人的离异与主体性的丧失,那么同样地,语言的科技化与机械化亦复如是。这一现象体现在表达的异化、沟通的工具化及意义建构能力的减弱。当语言被技术理性驱动,转变为以数据为基础的可优化系统时,加剧了语言与言语主体的离异,个体的语言表达受限于算法框架,便会逐渐失去自发的创造力与批判力。

鲁枢元的语言学理论启示学界应平衡工具理性与人文精神,在语言研究中融合内省维度,探索技术与诗性的共生、共存的可能。新版《超越语言》为此提供了一个重要反思视野:技术虽能模拟语言结构,却无法替代语言中的人性温度与精神创造力。这种语言学的“内在转向”不仅是对结构主义的超越,更是对全球技术霸权的人文回应,是在为重建语言与生命的有机联系开辟道路。

南京大学艺术学院院长赵奎英教授是中国国内生态语言学研究的开拓者,她在发言中谈到,鲁枢元以创新性理论体系重构了诗性言语的学术范式,其核心贡献在于突破结构主义语言学工具论框架,提出“诗性言语”的独立范畴,强调言语活动与主体生命体验的深层关联。通过揭示索绪尔符号系统对血肉生命体验的遮蔽,鲁枢元将诗性言语的个体性、心灵性、创化性置于理论中心,赋予语言分析以鲜活生命维度。在心理机制研究层面揭示文学创作中生理、心理节奏与言语流的同构关系,为文艺学注入新理论资源;在方法论上打破学科壁垒,融合语言学、现象学、生态学等跨学科视野,重构语言本体论;针对数字时代困境,鲁枢元前瞻性提出“向内转”人文关怀,强调文学审美信息对技术理性的抵抗价值;通过“气氛型综合信息”理论,揭示诗性言语在恢复语言肉身性、重建人在诗性关联中的救渡功能。其语言风格本身即诗性实践,将深渊叩问与精神飞升的双向运动,凝练为守护人性完整的临界点思考,最终指向如何在技术时代守护存在家园的生命哲学。

美国克莱蒙研究生大学英美文学专业尼森•博纳博士(Nathan Bonar)的演讲从对于中国、西方两大诗歌传统异同的辨析入手,得出“无论是捕捉瞬间微妙,还是书写宏大主题,诗歌始终是将人类经验提炼为最具共鸣与超越性的艺术。”鲁教授在《超越语言》一书中,将其理论置于结构主义语言学的批判对话中,通过广泛借鉴索绪尔、洪堡特、巴特与巴赫金等学者的理论,对“文学语言如何从深层心理与文化脉络中生成”这一过程展开细致入微的阐释。通过语言学、心理学与文学批评的跨学科研究,揭示了文学语言的独特本质。鲁教授将语言定位为一个不断发展的“有生命的实体”,而非静态系统。而文学语言则通过其流动性与对标准化的抗拒,超越了语言的符号化。鲁枢元的学术研究涉及多个存在争议的领域,如针对“语言结构”与“主体能动性”之间的辩论。博纳博士赞同约翰·格瑞姆教授与玛丽·伊芙琳·塔克教授的判断:鲁教授的核心论点在于:文学语言通过其深层心理维度与生态维度,实现了对结构主义桎梏的突破。他进而认为:

鲁枢元教授既引用洪堡特的理论,主张语言表达具有个体性与创造性,又结合海德格尔的哲学思想,强调诗性语言的存在维度。他通过引入荣格与马斯洛的理论,他论证了文学语言是通向超越性心理状态的桥梁。这种跨学科整合为文学语言研究的范式革新提供了有力支撑,为语言如何超越单纯的交流,成为艺术与心理的深邃载体提供了丰富的见解。

鲁枢元教授《超越语言》一书为重新定义语言在塑造人类思想和生态意识方面堪称先锋之作。它为理解语言如何超越符号、抵达存在本质提供了深邃的视角,在AI技术挑战人文价值的当下更具现实意义。

美国格兰谷州立大学传播学院张先广教授通过跨文化哲学视角,以散点透视的演讲风格阐述了语言的局限性及超越语言的必要性。在他看来,语言既是人类的认知工具,有可能成为人类的精神桎梏。而在中国传统的语言智慧中,汉语的意象性与《易经》的象征体系,为突破语言局限提供了本土化资源。禅宗中有言:“佛法要妙,离言说相,离文字相,离心缘相。不可以有心求,不可以无心得,不可以语言造,不可以寂默通”,同样是讲述了超越语言的必要性。维特根斯坦的“不可言说”与弗卢塞尔的“无声面对”启示我们,语言之外的真实需以敬畏之心探索。唯有融合直觉、艺术与生态智慧,方能在技术洪流中守护人性的温度,实现语言从“桎梏”到“桥梁”的转化。张先广教授呼应鲁枢元书中关于“鱼骨架”的比喻,提出另一个新颖的比喻:

人之于语言相当于蜘蛛之于蜘蛛网,就像一个筛子一样,必然会在蛛丝之间漏掉世界的某些东西或者内容。这个世界在蜘蛛网之外,也在这个蛛网之间,我们用语言所能把握的只是蜘蛛网所把握的东西,这个蜘蛛呢是人的一个比喻。

人工智能让我们把自己牢牢的囚禁在自己编织的蜘蛛网里头,就像是作茧自缚一样,这是很可怕的。最后我们注定还是要想着如何去超越它。

中国认知传播学会常务副会长、四川外国语大学特聘教授、日本札幌大学客座教授林克勤发言时说他和鲁枢元教授没有见过面,但是文如其人,我们可以从他的书中窥见他的很多内涵,可以看出他其实是在向着构建生态语言学体系摸索探讨。林克勤教授指出西方文明的核心叙事是人类中心主义,这一趋势主宰着西方语言学发展的方向。而生态语言学致力于探究不同人群之间的关系,不同社群之间的关系,关注人与自然、人与世界的关系,包括其他的种族、动物、植物与生物,这应该是未来语言学发展的趋势。他在评析鲁枢元《超越语言》时,系统梳理了该书从结构主义到生态主义的理论转向,强调其对传统语言学的三重超越,并揭示其对中国当代语言学及生态思想的深远影响。首先是对语言科学性的超越——突破结构主义桎梏。其次是对语言客观性的超越——回归心灵本源。最后是对语言社会性的超越——迈向生态语言学。

林教授指出,鲁枢元将语言置于更广阔的生态系统中,提出自然生态、社会生态与精神生态的三维框架,旨在消解人类中心主义,强调语言与自然、他者的共生关系。《超越语言》不仅是对结构主义的批判,更是对生态语言学的开创性探索。鲁枢元通过强调汉语言的诗性、心灵性、本源性及语言的生态属性,为中国当代语言学注入人文深度与生态关怀。其理论启示在于:语言学需超越工具理性,关注语言的生命力、创造性与生态责任,在全球化与生态危机并行的当下,为重构人、语言与自然的关系提供学术思想资源。

山东大学文艺美学研究中心副主任胡友峰教授在发言中认为,鲁枢元的《超越语言》是中国当代文艺理论领域的重要著作,其核心目标在于突破传统语言工具论对文学本质的遮蔽,重构文学语言的诗性维度与超越性价值。该书的学术突破体现在创建“文学言语学”理论范式,以生命存在论取代科学主义语言学,提出文学言语具有“生命全息性”,融合修辞技巧与作家整体生命体验;辩证重释文学本体论,主张“文学是超越语言局限的艺术”,揭示语言运用与突围的张力本质;同时开启跨学科研究维度,融会语言学、心理学、中西诗学及科学-艺术思维,拓展文学阐释的可能性。在学术史坐标中,《超越语言》的价值在于:超越俄国形式主义“陌生化”理论的技术局限,将语言创新与生命体验结合;为“语言学转向”注入人文主义精神,推动文学研究从工具论转向存在论;同时示范“批判性继承”的学术路径,既汲取西方理论,又扎根中国古典文论传统,开创本土化理论话语。其后续影响深远,不仅引发90年代“文学语言学”研究热潮,还为“人文精神大讨论”及新世纪“文化诗学”提供了理论资源,在ChatGPT挑战文学主体性的当下,《超越语言》凸显了技术与人文辩证关系的永恒命题。文学对语言的超越是一场“未完成的征程”,而这一开放性恰是文学魅力与理论生命力的源泉。

江苏理工学院社会科学处副处长常如瑜教授在发言时讲到,《超越语言》的学术贡献主要体现在三个方面:一是在学术史上开创文学语言研究的新思路,《超越语言》从文学发展的宏观历史维度,反思结构主义语言学研究,探索文学研究的新路径,寻找语言的“绿洲”。二是在方法论领域提出文学研究的“三分法”,从中国传统的哲学出发将文学的语言分为三种类型,即“线型语言”“面型语言”和“场型语言”。三是在创作实践活动中提出文学语言的伦理关怀。将文学语言的研究从作为客体的文本研究,回归到作为主体的人的心灵的研究,从而为文学研究注入个体人的想象与情怀。常如瑜教授认为,《超越语言》阐述了从作家的创作心理、到文学言语呈现、再到精神生态的升华的一系列的言语活动过程。该书既是对作为生命主体的人的尊重,也是对文学的精神内涵、精神价值的再思考,为文学研究开辟了一条新路。

兰州大学外国语学院文学博士、《超越语言》英文版译者马伊林及研究生杨婧妮以鲁枢元《超越语言》为理论框架,探讨了人工智能(AI)时代文学翻译遭遇的挑战及可能存在的出路。马伊林博士指出,AI技术虽在实用性文本翻译中成效显著,却难以替代人类译者在文学领域的独特作用。文学翻译的核心在于文化内涵、情感深度与创造性表达,而这些维度恰是AI的短板。文学语言的复杂性远超AI的算法处理能力,AI生成语言的文化属性与情感表达的欠缺,多义性与创造性表达的不足,对作者意图与文本开放性的误读,导致精神内核被稀释,削弱了文学作品“歧义性”的特质与“常读常新”的特效。对此,AI作为文本翻译的辅助工具处理基础性工作(如术语匹配、信息检索)是有效的;而人类译者则应聚焦文化阐释与再创作,译者角色从语言转换者转向文化解读者与艺术再创作者,同时还要肩负传递原作精神的重任。马伊林博士作为《超越语言》英文版的译者,他认为鲁枢元教授对语言的文化属性与诗性表达的强调,为AI时代的文学翻译指明方向。技术虽能优化流程,却无法替代人类对情感、文化微妙之处的把握。马博士在演讲结束时再度强调:

未来的文学翻译需在“效率”与“深度”间寻求平衡:依托AI的技术优势,同时坚守译者的主体创造性。唯有通过人机协作,方能实现文学翻译从“工具理性”到“人文精神”的跨越,在全球化语境下维系文学作品的多元魅力与文化厚度。

美国戈申大学机构研究与评估主任贾斯廷·海因泽克教授(Justin Heinzekehr)的研究领域是宗教、伦理与政治。他演讲时身处的美国中西部印第安纳州的戈申镇已是夜幕笼罩。海因泽克教授的研究领域并非文学艺术,而是宗教、伦理与政治,因此他对鲁枢元教授《超越语言》一书的解读别开生面,令人耳目一新。他在演讲时说:

近几周在研读鲁教授著作时,我不断联想到美国当前的政治背景——尤其是特朗普执政期间环境政策的明显倒退。值得注意的是,特朗普政府上台伊始,就开始对政府机构涉及生态议题的用语进行管控。例如,今年二月,联邦机构被要求避免使用“气候变化”“气候危机”“温室气体”以及“环境质量”等词汇,即便这些机构本应负责国家气候研究。在某些情况下,相关官方备忘录要求严格限制此类术语,公共网站也被强制删除相关表述,拨款申请或合同中若出现这些词汇则需作标注。

从语言学角度看,这种审查可视为语言工具化的极端形态——试图将语言丰富的表达潜力压缩为服务于单一、狭隘议程的工具。可以说,这不过是政治修辞工具化传统的现代表现,正如鲁教授指出,这一传统可追溯至亚里士多德。控制语言往往是掌控社会政策和压制异见的第一步。

难得的是海因泽克教授也对美国思想界的“进步派”(左翼知识分子)言语的表达做出反思。他指出,部分选民对本届政府这种压制生态话语的举措表示默许,或许与近十年来美国进步派政治语言的工具化有关。进步派热衷于标榜自身对知识匮乏者的优越感,而非切实推动社会或生态进步,致使我们的生态语言陷入了某种自满与教条,生态理念演变成僵化的教条,脱离了实际,变成了为理念而理念的存在。海因泽克教授怀疑,正是由于生态思维、生态话语同样被工具化了,从而为特朗普的举措创造了条件。当然,他也指出两种工具化不可等同:服务于环境政策的语言工具化,即便有时和生态现实脱节,也与特朗普政府审查生态话语、蓄意破坏气候行动、打压清洁能源,尤其是太阳能和风能发展的行径存在本质差异。

联系到鲁枢元的《超越语言》,海因泽克教授做出如此阐释:鲁教授提出的语言三分法框架尤为重要,语言由三个既独立又关联的维度构成:次语言(裸语言)、常语言(逻辑语言)与超语言(场语言)。次语言直指人类体验的“深渊”,关乎情绪和本能;常语言体现语法规则、语言结构、修辞论证等逻辑体系;超语言则彰显语言在诗歌、艺术与宗教中超越日常经验的神韵。鲁教授提醒我们,三者共同构成了语言的完整功能,缺一不可。鲁教授的理论打破了系统性与真实性的对立,“在次语言、常语言、超语言之间其实并不存在一条截然相隔的界线,那只是一种浸润性、渗透性的过渡。”政治语言无需在效能与真实间做取舍,而应同时融入人类经验的感性、理想愿景的超越以及务实的实践维度。三种表达方式的有机交织,方能造就既具工具性又富有情感和灵性的语言。

海因泽克教授对鲁枢元书中提出的“语言狂欢”意象颇为赞赏,认为这是往生态话语中注入了打破陈规、激发创新表达的动力,使语言成为连接科学理性与人文精神的桥梁。海因泽克呼吁重构生态话语:既需严谨的科学术语驳斥谬论,亦需超语言的诗意以及次语言的真实情感,避免陷入工具化陷阱。唯有如此,生态政策方能摆脱僵化,在“逻辑—情感—理想”的动态平衡中,实现从理念到行动的转化,为全球环境治理提供更具包容性与实践力的语言范式。

最后,《超越语言》作者鲁枢元教授以《AI技术与语言的私自性——请给人性留下一点空间》为题发表演讲。他首先感谢了此次会议的主办方及到会的各位学者,他说他聚精会神地倾听了每一位与会学者的精彩发言,他会悉心领会并将其吸收到自己今后的学术探讨中。他在发言中谈到,AI技术凭借其巨量库存与超强算力,很快获得大规模的、远远超过人类个体的语言通用能力。原本由索绪尔的结构主义语言学范式赋予人类语言的全部功能,如今已经被AI技术完美取代。海德格尔曾经说过“语言是人的存在之家”。那么,在AI时代,已经被机器盘踞的人类之家,人类自己还剩下什么?仔细审视人类的语言现象不难看出:在人类的 “语言之家”里,不仅有概念、形式、结构、逻辑、法则、模式、数据、算法,还有言语者个人的体温与呼吸,个人的意志与偏好,个人的习惯与风格,个体情绪的精微变化,个人潜意识的流动,个体内在灵感的偶发。这些个体言语活动中的“私自性存在”并非无足轻重,恰恰是人类创造性语言活动的源头。

索绪尔研究语言的思路属于静态的结构分析。如果遵循怀特海的哲学将人类的语言活动视为一个整体的、有机的、流动的、不断创造变化的过程,那么还能够把语言的私自领域与语言的公共领域截然割裂、把人类个体的言语活动排除在语言学研究之外吗?以“通用工具”为诉求的AI技术,至今仍然未能进入个体言语活动的“私自领域”。如果一味纵容AI技术的无度发展,人类社会的前景将布满风险:方便、快捷、普适、通用、富有实效、拥有商机、便于操作与掌控的AI技术,在强权与资本的推动下,在各国政府的相互竞争中变本加厉。而人类个体内在的、私自的、情感的、道德的、审美的、信仰的、精神的存在或被排挤,或被冷落,或被遗忘,最终消失殆尽。“人类之家”里充塞的全是被金钱收买、被强权驯服的、实用而又通用的语言,结局将是人失去了人性的温度,人类变成冷漠自私、“人形机心的怪物”。

鲁枢元说他写作《超越语言》的初衷是回望人类语言的源头、探求诗性语言在个体心灵深处的发生,从而矫正现代语言学中人性的流失、生命的干枯,希望对传统语言学起到纠偏与扩容的作用,为此他受到一些正统语言学家的批评与斥责。面对当下AI技术洪水般泛滥,他说他的初衷几乎就是一个预警。

研讨会在言犹未尽的氛围中结束。此次会议的召集人、中美后现代发展研究院常务副院长王治河教授对每一位学者的发言进行了精彩的点评,向与会的哲学家、文学家、语言学家、美学家、心理学家和修行家表示衷心的感谢,并高度评价了本次会议的跨学科性质,认为其具有重要的时代意义。从过程哲学的视阈出发,王治河认为AI语言在根底上是一种机械语言, 也是工业文明的机械世界观的产物,对于今日的生态危机、社会危机和精神危机,机械语言负有不可推卸的责任。鲁枢元先生让我们警惕机器成为我们生活的主宰,警惕人成为没有温度的怪物,在AI语言被人们膜拜的今天,他的警示格外具有重要意义。机器重要,但远没有生命重要,AI语言重要,但它缺乏人的语言所具有的温度。当我们说我们的生活被"抽象化的幽灵"所禁锢时,其实是被名词所禁锢的。机械语言学中“高度名词化”的倾向割裂了事物的流动,固化了碎化思维。因此挑战名词霸权,大力发展一种生态文明所需要的以动词为中心的有机语言学,就成为一种历史的必然。与现代机械语言学视语言为实体,坚执语言的确定性,强调语言系统在任何的情景下都是稳定不变的相反,有机语言学主张用一种动态的目光看世界,看语言,主张让语言保持它的开放性与神秘性,主张用“Human Becoming”代替“Human Being”,从而创造一种注重过程,强调不确定性和流动性的新语法,让语言重新成为生命体验的表达。对于梅洛-庞蒂来说,语言的有机互联的结构是对感性现实的深度互联性质的真实反应。这方面,中国语言可以大显身手。因为与中国人擅长用有机-动态的眼光看世界相应,中国语言也是一种有机-动态的语言。它侧重于描述事物的过程以及比事物本身更为重要的事物之间的关系,这无疑更贴近事物的实相。最后王治河博士引用德国大诗人歌德的名言结束他的总结发言:心灵出海航行时,新的语言将是乘风破浪的木筏。在他看来,出海航行需要新的语言,生态文明也需要新的语言,需要一种有机语言。

本次会议外籍学者现场发言的整理及翻译,皆由兰州大学外国语学院教师马伊林博士、2024级英语翻译理论与实践研究生杨婧妮担任。会议主办方对于他们的专业精神深为赞赏,对他们为此付出的辛劳深表感谢。

(张昭希系黄河科技学院生态文化研究中心,副研究馆员)

相关链接:

美中时报出版社推出鲁枢元《超越语言》英文版

购书链接:https://www.amazon.com/dp/0982151985

Kindle电子书:https://www.amazon.com/dp/B0D4Y22NHZ