当历史的巨轮碾过2025年11月7日这个平凡的午后,一颗璀璨的星辰在荆楚大地上悄然陨落。著名教育家、武汉大学原校长刘道玉先生,在度过了他九十二载不凡的人生春秋之后,永远地闭上了他那双深邃而睿智的眼睛。消息传来,珞珈含悲,东湖垂泪,整个中国教育界乃至更广阔的社会场域,都弥漫着一股深沉的哀思。我们失去的,绝不仅仅是一位德高望重的长者,而是一位矢志不渝的教育改革“拓荒牛”,一位为中国教育未来啼血呐喊的“杜鹃鸟”,一位不知疲倦地啄除教育积弊的“啄木鸟”。

刘道玉先生的一生,是与共和国的命运、尤其是与中国高等教育的曲折发展紧密交织的一生。他既是那个波澜壮阔时代的亲历者与见证者,更是以非凡的胆识与超凡的智慧,试图拨正教育航船、推动历史前进的改革者。从青年时代立志成为“中国的诺贝尔”,到为了民族的未来,毅然将个人的科研理想置于一旁,投身于培养更多创新人才的宏大愿景之中,他的人生轨迹,深刻地诠释了一位真正教育家的无私情怀、责任与担当。

在他主政武汉大学的那短短八年,却仿佛是中国高等教育史上一个浓缩的“文艺复兴”时代。他以“自由是教育的核心”这一石破天惊的理念为圭臬,掀起了一场席卷全国、影响深远的教育改革浪潮。其举措之大胆,思想之超前,至今仍令人叹为观止,高山仰止。他率先在中国高校推行的学分制、导师制、主辅修制、双学位制、插班生制、转专业制等等,如同一道道划破沉闷夜空的闪电,不仅深刻地改变了武汉大学的气质与面貌,更在中国僵化的高等教育体制上撕开了一道道通往现代化的口子,为后来的探索者提供了无比宝贵的经验与刻骨铭心的启示。

然而,刘道玉先生的价值,绝不仅限于他曾经辉煌的改革实践。在他卸任校长职务之后那漫长而寂静的岁月里,他依然心系教育,笔耕不辍,以一位思想家的深邃、一位批判者的锐利,持续不断地反思和针砭着中国教育的种种痼疾。他关于大学去行政化、教授治校、通识教育、培养学生独立人格与创造精神的连声呼喊,在当下这个“内卷”日益加剧、功利主义甚嚣尘上的时代,显得尤为振聋发聩,字字千钧。

今天,我们纪念刘道玉先生,绝非仅仅是仪式性地缅怀一位逝去的长者,更是要借由他的逝去,重新点燃我们对教育理想的激情,重新审视他留给我们的那份无比宝贵的精神遗产。在这篇万言长文中,我们将一同追溯刘道玉先生对中国教育改革的卓越贡献,深入探析其“自由教育”思想的深刻内涵与哲学根基,并以此为镜鉴,毫不避讳地深刻剖析当前中国教育的深层弊病,以期为中国教育的未来发展,探寻一条摆脱困境、重焕生机的光明之路。刘道玉先生虽已远行,但他燃起的思想之火,必将化为永恒的灯塔,永远照亮中国教育前行的坎坷征途。

珞珈山上的拓荒牛

二十世纪八十年代的中国,犹如一艘刚刚驶出历史三峡的巨轮,虽已告别惊涛骇浪,但周遭依旧迷雾重重,航道未明。教育领域,作为十年浩劫的重灾区,更是面临着思想禁锢、体制僵化、百废待兴的沉重枷锁。正是在这样一个呼唤巨人、渴望变革的历史转折关头,刘道玉临危受命,出任武汉大学校长,开启了他注定要被载入史册的教育改革事业。他以“拓荒牛”那股坚韧不拔、一往无前的精神,在珞珈山这片承载着厚重历史与人文精神的土地上,进行了一场深刻的、触及灵魂的教育革命。

恢复高考的幕后功臣

在成为珞珈山的掌舵人之前,刘道玉先生的名字,就已经与新时期中国教育史上最重大的事件之一——恢复高考——紧密地联系在了一起。1977年,时任教育部党组成员兼高教司司长的他,作为核心组织者,深度参与了邓小平同志亲自主持召开的科学和教育工作座谈会。那是一次决定了中国未来数十年国运和无数个体命运的会议。在会上,时任武汉大学副教授查全性石破天惊地痛陈当时“推荐上大学”制度的弊病,慷慨陈词,力主恢复高考。正是这番肺腑之言,促使邓小平同志当场拍板,做出了恢复中断长达十一年之久的高考制度的英明决策。

而刘道玉,作为这次历史性会议的秘书长与具体执行者,在整个恢复统一高考及研究生教育的过程中,殚精竭虑,发挥了至关重要的推动作用。他深知,恢复高考,其意义远不止是为国家选拔人才,它更是一场深刻的思想解放运动,是知识尊严的回归,是社会公平正义的重建,更是重新点燃了整整一代人通过知识和奋斗改变自身命运的希望之火。这一段宝贵的经历,不仅为他后来的教育改革奠定了坚实的基础,也让他更加深刻地认识到,要真正解放思想、激发人的无穷潜力,就必须敢于冲破旧有制度的藩篱,进行大刀阔斧的制度性变革。

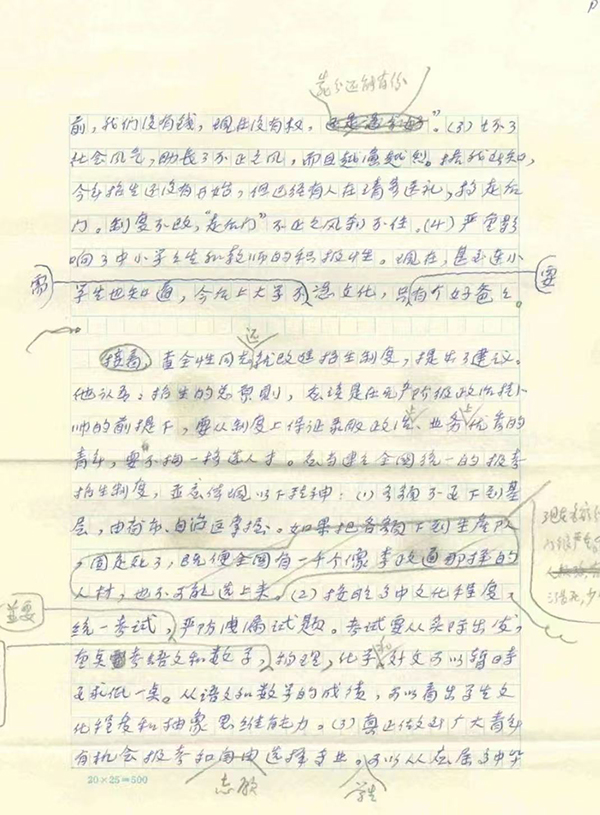

图为刘道玉1977年8月7日任教育部高教一司司长之手稿!正是这篇简报才有了邓小平同志8.8讲话,震动很大,才有了1977年恢复高考,是百年未有之大变局之开端!

一场深刻的“人性解放”教育革命

1981年,刘道玉正式出任武汉大学校长,以其不到五十岁的年纪,成为了当时中国重点大学中最年轻的校长之一。他所面对的,是一个在计划经济体制下被塑造得高度统一、缺乏活力、千校一面的高等教育模式。面对这潭死水,他没有选择明哲保身或亦步亦趋,而是以非凡的魄力和超越时代的视野,开启了一场被后人无数次追忆和赞誉的“珞珈山上的教育革命”。他主政武大的八年,被公认为武汉大学历史上思想最解放、学术最活跃、人才最鼎盛的“黄金时代”。

他有一个生动而深刻的比喻,他认为大学应当像一个“教育仓储超市”,里面陈列着琳琅满目、丰富多样的“精神食粮”和“知识商品”,而学生则是拥有完全自主权的“顾客”,他们可以根据自己的兴趣、志向和人生规划,自由地选择自己所需要的“商品”,自主构建自己的知识体系。在这一核心理念的指导下,一系列在中国高等教育界具有石破天惊意义的改革措施,如雨后春笋般在武汉大学应运而生:

学分制的率先推行:这是刘道玉改革中最具标志性的一项。他毅然决然地打破了沿袭已久的、僵化的学年制。在学分制下,学生不再被动地按照统一的课程表亦步亦趋,而是成为了自己学习的主人。他们可以根据自己的学习能力和未来规划,自主安排学习的节奏和进程,只要修满教学计划规定的学分,即可毕业。这一改革,如同一把钥匙,瞬间打开了禁锢学生个性发展的牢笼。它极大地激发了学生的学习自主性和能动性,允许那些学有余力的优秀学生提前毕业,投身社会;也给了那些暂时落后或需要更多时间探索兴趣的学生以赶超和调整的机会。这背后,是对学生个体差异的尊重和对教育规律的深刻洞见。

主辅修制与双学位制的开创:在传统的教育模式下,专业之间的壁垒森严,如同一个个封闭的“知识孤岛”。刘道玉敏锐地意识到,未来的社会需要的是知识结构更加全面的复合型人才。为此,他大力鼓励学生在学好主修专业的同时,根据自己的浓厚兴趣和未来发展的需要,跨专业选择一门辅修专业,或者直接攻读第二个学士学位。这项改革,打破了过去专业壁垒森严的局面,为培养学识广博、视野开阔的创新人才开辟了全新的道路,极大地促进了不同学科之间的交叉与融合。

转专业制的“人性化”关怀:这在当时是一项极其大胆,甚至被视为“离经叛道”的举措。它给予了学生在入学后一定范围内,拥有重新选择专业的机会。刘道玉深知,在“一考定终身”的模式下,许多学生因为高考分数的毫厘之差或是志愿填报的偶然失误,而被迫进入自己毫无兴趣的专业,这无疑是对人才的巨大浪费和对人性的压抑。转专业制度的建立,充分体现了对学生个性和兴趣的尊重,是对“一次选择,终身锁定”僵化模式的有力纠偏,让无数因专业不适而苦恼的学生有了“二次生命”的机会,重新点燃了他们的学习热情。

导师制的深刻变革:刘道玉以教育家的远见,废除了带有浓厚行政管理色彩、师生关系相对疏离的政治辅导员制度,转而全面推行导师制。导师不仅仅是在学业上对学生进行细致的指导,更在思想品德、人生规划、治学方法上成为学生的良师益友和引路人。这种制度,旨在建立一种更为紧密、更为个性化、更富于学术气息的师生关系,让教育回归到人与人之间灵魂的交流与智慧的传承。

插班生制的惊世骇俗:这或许是刘道玉所有改革中,最能体现其魄力与理想主义光辉的一项。他向全社会敞开大门,允许那些因各种原因未能通过高考进入大学,但在社会实践中展现出卓越才华的青年,通过严格的考试,直接插入武汉大学的三年级学习,毕业后享受与统招生完全同等的待遇。著名作家野夫,便是通过这一制度的恩泽,得以进入武大的殿堂。他后来满怀感激地回忆,这一制度给了他们那一代身处社会底层却怀揣文学与理想梦想的青年,一个“走出深山、人生洗牌的宝贵机会”。这项制度,彰显了刘道玉不拘一格降人才的博大胸襟,也深刻地挑战了当时以高考为唯一入口的精英教育体制。

贷学金与学术假制度的人文关怀:他心系寒门学子,在全国率先设立了贷学金制度,确保没有一个学生因为家庭贫困而失学。并且,他还做出了一个充满温情的规定:毕业生若有重大发明创造,或自愿去边远艰苦地区工作,其在校期间的贷款可由学校代为偿还。这极大地激励了学生的社会责任感与创新精神。同时,为了让教师能够摆脱俗务,潜心治学,他设立了学术假制度,为教师提供了宝贵的、可以自由支配的研究时间,从而催生出更多高质量的学术成果。

这一系列改革措施的核心,都精准地指向了一个光芒四射的关键词——自由。刘道玉坚信,教育的本质是解放人、发展人、成全人,而不是筛选人、塑造人、规训人。他曾坦言:“我那个时候允许学生不上课,允许学生自由选专业,允许学生跳级,允许学生留长发,穿喇叭裤,允许跳交谊舞,谈恋爱。”在他治下的武汉大学,校园文化呈现出前所未有的活跃与多元,学术氛围达到了空前的浓厚与自由。学生可以自由地组织各种学术社团和兴趣小组,在樱花树下、未名湖畔,探讨着最前沿的科学问题、最深刻的哲学命题和最激烈的社会议题。据说,只要学生社团发出邀请,刘道玉校长总会尽可能地推掉其他事务,亲自参与到学生的讨论之中,不是以长者身份去训话,而是以朋友的姿态去认真倾听他们的声音,与他们平等地交流。

正是这种自由、民主、开放、包容的校园氛围,如同肥沃的土壤和充沛的阳光,极大地激发了师生的创造活力。在那个群星闪耀的时期,武汉大学涌现出了一大批日后在中国乃至世界舞台上声名鹊起的人才,包括后来成为著名学者的易中天、邓晓芒,以及商界翘楚陈东升、雷军等等。著名主持人窦文涛在回忆起那段激情燃烧的武大岁月时,由衷地感叹:“我想我们要感谢校长刘道玉,开明、学分制,学生可以不上课,老师上课不点名,非常宽松。”武汉大学也因此被誉为“中国高等教育的深圳特区”,其改革经验如同一股强劲的旋风,在全国范围内产生了广泛而深远的影响。

改革的阻力与历史的遗憾

然而,正如一切深刻的社会变革都会遭遇巨大的阻力一样,刘道玉的改革之路也并非一帆风顺的坦途。他的许多超越时代的举措,在当时的语境下被一些思想僵化者视为“激进”、“出格”,被认为是在搞“资产阶级自由化”。这些改革,深刻地触动了传统教育体制的根基,也必然会触动一些人的既得利益。他自己也曾坦言,他的改革之所以能够推行,是在教育部和地方政府这两个巨大的“圆圈”之间,敏锐地找到了一个可以腾挪施展的“空隙”。但这种“空隙”毕竟是脆弱和有限的。

1988年,正当他踌躇满志,准备开启武汉大学第二个十年教育改革规划,试图将改革引向更深层次的领域时,一纸免职令突然传来,他的校长生涯在没有任何征兆的情况下戛然而止。一个伟大的改革时代,就此仓促地落下了帷幕。

关于他被免职的具体原因,至今仍是众说纷纭。一位老教授曾满怀惋惜地对他说:“道玉同志,你被免职是因为你的观念太超前了,改革的步伐迈得太大了,致使那些思想保守的‘九斤老太们’不能容你。”刘道玉自己也曾反思,他那种“说话不留余地,办事不留后路”的刚直不阿、嫉恶如仇的性格,或许也是导致他无法在那个复杂的环境中长久立足的重要原因。

免职对于刘道玉个人而言,或许是“无官一身轻”,他可以回归到一个学者的本真状态。但他更痛心的是,武汉大学那场轰轰烈烈、生机勃勃的改革事业因此中道而废,许多更为宏大的改革蓝图,如建立真正的通识教育学院、推动教授治校等,都成为了未能实现的梦想。这不仅是武汉大学的巨大损失,更是中国高等教育史上一个令人扼腕的巨大遗憾。然而,这位坚毅的“拓荒牛”并没有因此消沉。他将改革的阵地从实践的第一线,转向了思想的最前沿,以更加深邃的思考和更加犀利的批判,继续为中国教育的未来,发出振聋发聩的呐喊。

刘道玉教育思想的深刻内涵与理论体系

刘道玉先生那场波澜壮阔的教育改革实践,绝非一时兴起的匹夫之勇,而是根植于他系统而深刻的教育思想理论。纵观他一生的言论、访谈与著述,其所有思想的光芒,都可以被凝聚、被提炼为一句掷地有声的话语——“自由是教育的核心理念”。这一理念,如同贯穿他整个思想体系的灵魂与红线,深刻地体现在他对教育本质、人才培养、大学功能、师生关系等一系列重大问题的思考之中,最终构成了一个逻辑严谨、内涵丰富且富有洞见的思想体系。他不仅仅是在实践的惊涛骇浪中勇敢探索,更是在理论的层面上,为中国教育的现代化转型,提供了无比宝贵的思想资源和理论武器。

自由教育的哲学根基:是“育人”,而非“造器”

刘道玉对“自由教育”理念的执着与坚守,首先源于他对“人”这一根本命题的深刻理解和人文主义关怀。他旗帜鲜明地、深刻地区分了两种截然不同的教育观:“育人”与“造器”。

他深刻地指出,以古希腊为源头的西方教育理念,其本质是“成长”(Growth)。这种理念将受教育者视为一颗有其内在生命力的种子,教育者的任务是提供适宜的土壤、水分和阳光,遵循其自然的生长法则,让这颗种子按照自身的潜能和天性,自由地、蓬勃地发展,最终长成一棵独一无二的参天大树。而深受儒家文化和苏联模式影响的中国传统教育理念,其本质则是“塑造”(Molding)。这种理念倾向于将受教育者视为一块没有生命的原材料,比如陶土或者木料,教育者的任务,就是将这些原材料放入一个统一的、预设好的模具之中,通过外力的强制规训和打磨,生产出一批规格一致、功能特定的“产品”或“器物”。

这种“塑造”理念所带来的后果,必然是学校的千校一面,是学生的千人一面,是整个教育生态的僵化与创造力的枯竭。刘道玉对此痛心疾首,他深刻地指出,世界上的每一个人,生来都是独一无二的,拥有着与众不同的天赋、气质、兴趣和价值取向。因此,真正的教育,必须贯彻因材施教的根本原则。而因材施教的前提,就是要有一个自由的环境,要最大限度地尊重每个人的个性和选择权。

基于此,他毫不留情地批判当下一些大学动辄提出要培养“杰出人才”“领军人才”“大师级人才”等不切实际的、充满功利色彩的口号。他认为,这恰恰是“造器”思维的体现。他一针见血地指出,无论是爱因斯坦那样的科学天才,还是莎士比亚那样的人文大师,从来都不是任何一所学校按照某种预定程序直接“培养”或“生产”出来的。他们无一例外,都是在一种相对自由、宽松、能够激发其内在潜能的环境中,通过自身的努力而自然成长起来的。大学能做的,不是去设计一个“大师生产线”,而是去创造一片能够让大师自由呼吸、茁壮成长的肥沃土壤。

在他看来,大学教育的首要目的,绝不是向学生灌输一套既定的、不容置疑的知识体系,而是要最大限度地开发和发展学生的智力,系统地训练他们的思维能力,赋予他们进行清晰、严谨的逻辑性思考和做出准确、独立判断的能力,从而为他们日后从事任何具有创造性的工作,奠定坚实无比的基础。这种思想,与古希腊哲学家亚里STO多德所倡导的“自由技艺”(Liberal Arts)教育精神一脉相承,即教育的最高目的,是为了使人的个性、心灵和智慧得到最大限度的解放和自由,从而成为一个完整意义上的人,而不是某个特定职业的工具。

创造教育的内在逻辑:独立精神与批判性思维是创造的摇篮

教育追求自由,其最终的目的,是为了激发和培育人的创造力。刘道玉的整个教育思想体系,始终将培养学生的创造力置于最核心、最崇高的位置。这与他个人的生命体验息息相关。他从少年时代“要做一个诺贝尔式的发明家”的个人理想,最终升华为“要为国家培养更多的发明创造人才”的宏大教育愿景。为此,他深入研究世界各国的“创造教育”理论与实践,并试图构建一套符合中国国情的创造教育模式。

他明确指出,我们今天所提倡的素质教育,其核心要义就应该是培养学生的创造力。而创造力的生成,有两个必不可少的前提条件,那就是独立与自由。他认为,科学研究的本质,就是探索未知的世界,是涉足前人从未踏足的无人之境。这必然要求发扬一种自由探索、敢于质疑的科学精神。在一个真正的学术共同体中,必须允许不同观点的争鸣,允许对权威的挑战,甚至要有雅量去保护那些在当时看来可能是“异端邪说”的新思想。

他坚信,人类历史上任何伟大的科学发明和理论突破,其最初的源头,都不过是某个个体脑海中闪现的一个微不足道的新创意、新想法。而这些珍贵的创意火花,只能在一种无拘无束、思想自由的环境中才能被点燃和孕育。任何形式的过度约束、严格管制和行政干预,都如同无情的暴雨,只会无情地浇灭这些创造性的火苗。

因此,在刘道玉的教育蓝图中,培养学生的独立人格和批判性思维,便成为了创造教育的重中之重。他所推行的一系列惊世骇俗的改革,其内在逻辑无不是为了打破各种有形无形的束缚,给予学生足够的时间和空间,去进行独立的思考和自主的选择。

自由选课与学分制:这一制度的深刻意义在于,它将学习的权力交还给了学生,让学生成为自己学业生涯的“总设计师”。学生需要根据自己的兴趣和规划,主动地去构建自己的知识体系。这个选择、规划、执行、反思的过程,本身就是对独立学习能力、独立思考能力的最好训练。

开放包容的学术氛围:他鼓励跨学科的交流与讨论,允许学生挑战老师的观点,甚至默许学生可以不去听那些讲得不好、毫无启发性的课。这些看似“离经叛道”的举措,都在潜移默化之中,培养着学生的批判精神和敢于质疑权威的宝贵勇气。

导师制的深层用意:推行导师制,旨在建立一种基于学术追求的、平等的、互动的师生关系。在这种关系中,教师的角色不再是高高在上的知识灌输者和纪律监督者,而是学生思想的启发者、学术道路上的引导者和人格成长的陪伴者。这种亦师亦友的关系,最有利于激发学生的创造性思维。

他晚年极力倡导和构建的“SSR教育模式”,即自学(Self-study)、研讨(Seminar)和研究(Research),正是他关于培养学生创造力的具体路径图。他认为,自学是获取知识、培养独立解决问题能力的基础,是所有创造活动的起点;研讨是思想碰撞、知识内化的关键环节,在平等的、双向的交流中,可以有效地激励灵感、深化理解;而科学研究,则是学习的最高境界,是学生综合运用所学知识去探索未知、创造新知识的终极实践。这一模式的本质,就是要彻底颠覆以教师为中心、以课堂为中心、以课本为中心的“三中心”传统教学模式,将学生真正地推向学习的舞台中央,培养他们独立探索和创造新知的核心能力。

大学精神的坚定守护:对大学行政化与功利主义的猛烈批判

刘道玉的“自由教育”思想,不仅深刻地体现在他对微观教学方法的改革上,更体现在他对宏观大学精神的深刻反思和坚定守护上。在他卸任校长职务之后,他将更多的精力投入到对中国高等教育宏观问题的观察与批判之中。其中,大学日益严重的行政化和弥漫校园的功利主义,是他抨击最为猛烈、最为持久的两大弊病。

他以一个过来人的身份,尖锐地指出,政府教育行政部门对大学的过度干预和微观控制,严重违背了教育独立和学术自由的基本原则,是导致大学行政化愈演愈烈的总根源。在这种体制下,大学的组织架构日益“衙门化”,大学校长越来越像一个周旋于各种关系的官员,而非一个专注于教育理想的教育家。在行政权力逻辑的主导之下,大学的办学自主权被严重侵蚀,“教授治校”沦为一句空洞的口号,学术自由更是无从谈起。他曾公开对备受追捧的“双一流”建设计划提出批评,认为这种主要依靠行政力量主导、用巨额经费和国际排名来“绑架”高校的模式,正在制造新的“学术垄断”和“教育不公”,并进一步加剧了大学的行政化、功利化和浮躁风气。

与此同时,他也深刻地批判了在整个社会蔓延并严重侵蚀教育领域的功利主义思潮。他认为,将教育仅仅视为实现经济社会发展的工具,视为提升国家GDP的手段,是一种极其短视和危险的行为。这种弥漫性的功利主义,直接导致了大学教育过分强调实用性、技术性,专才教育完全压倒了通识教育。学生从一进校门就被置于一个狭窄的专业轨道上,被培养成知识面狭窄、视野局限的“高级工具人”,而非具有广阔视野、健全人格和深刻人文关怀的“完整的人”。他反复引用国学大师钱穆先生的观点,强调“通人尤重于专家”,他坚信,一个缺乏基本人文素养的“科盲”,不可能成为一个能够穷究宇宙真理的哲学家,也同样无法成长为一个能够博古通今、做出原创性贡献的学术大师。

刘道玉先生的这些深刻批判,如同手术刀一般,精准地切中了中国高等教育的病根。而他一生所倡导的“自由是教育的核心”,正是对抗大学行政化和功利主义这两大顽疾的最有力的思想武器。在他理想的蓝图中,大学应该是一个以人为本、思想自由、学术至上、学风民主、创造不止的精神家园。在这里,大学能够摆脱外部权力的不当干预,回归其作为“探讨真理、质疑权威、守护良知”的学术共同体的本质。

刘道玉的教育思想体系,既有对西方先进教育理念(如博雅教育、创造教育)的深刻借鉴,更有对中国传统文化(如因材施教、独立人格)的创造性转化,以及对中国现实国情的深切洞察。它绝非是脱离实际的空中楼阁,而是源于实践、用于指导实践、并最终经过实践反复检验的真知灼见。这一博大精深的思想体系,为我们今天理解教育的真谛、反思教育的弊病、探索教育的未来,提供了一面无比清澈的镜子和一把无比锋利的解剖刀。

刘道玉思想对当下中国教育弊端的现实针对性

刘道玉先生的教育思想与改革实践,犹如一块巨石投向平静的湖面,其激起的思想涟漪,穿越数十年的时空,至今仍在持续回荡。当我们用他那面“自由教育”的镜子来审视当下的中国教育时,会惊人地发现,他的远见卓识与深刻批判,对于破解当前教育领域所面临的种种困境与顽疾,具有着无与伦比的现实针对性。今日中国教育所普遍感受到的“内卷”之苦、创新之乏、精神之失,几乎都能从刘道玉先生的思想武库中,找到对症的良方和解困的钥匙。

破“内卷”之局:以选择的自由和多元的赛道,对抗无谓的内耗

“内卷”或“内卷化”,是近年来精准描述中国社会,尤其是教育领域竞争生态的一个令人窒息的高频词。它所指向的,是一种非理性的、低水平的、在存量中相互倾轧、导致个体努力不断贬值的自我消耗式恶性竞争。在教育领域,这场没有硝烟的战争,从幼儿园的“抢跑占坑”,到中小学的“鸡娃军备竞赛”,再到大学里残酷的“绩点竞赛”和考研、考公的“千军万马过独木桥”,整个教育链条被前所未有的集体焦虑所紧紧裹挟。学生、家长、教师,每一个身处其中的人,都仿佛被一个无形的漩涡所吞噬,身不由己地卷入这场无休止的“零和博弈”之中。个体的超常努力,被群体的非理性竞争所迅速稀释和抵消,最终导致了普遍的习得性无助、深度的职业倦怠感和弥漫性的无力感。

教育“内卷”的根本原因,在于评价体系的极度单一化和教育路径的严重同质化。当“分数”和“升学率”成为衡量教育成功与否的唯一、至高的标准时,那么所有的教育活动都不可避免地要围绕这一根指挥棒来展开,从而导致了整个教育过程的严重异化。学校为了在排名中占据一席之地,教师为了完成绩效考核,家长为了孩子不“输在起跑线上”,都不得不将“提分”作为压倒一切的最高目标,从而毫不犹豫地牺牲了学生在品德、审美、体育、心智等方面的全面发展的可能性。

刘道玉先生的“自由教育”思想,正是破解这一“内卷”困局的一剂对症良药。其核心的破解之道,就在于通过赋予学生充分的选择自由,来重塑教育生态,从而建立起一套多元化的评价体系和多元化的成功路径。

打破单一的成功赛道:刘道玉当年在武汉大学力推的自由选专业、主辅修制、双学位制,其本质就是在一条拥挤不堪的“独木桥”之外,为学生开辟出了无数条通往成功的、个性化的“阳光道”。当一个学生不必将自己的未来,死死地绑定在一个自己既不擅长也不热爱的专业上时,他就有可能将自己宝贵的精力与热情,投入到自己真正心之所向的领域。如此一来,他便能实现真正的、扬长避短的个性化发展,而不是在一条拥挤不堪的赛道上,与无数同质化的竞争者进行着毫无意义的内耗。

倒逼评价标准的重塑:当大学的“出口”变得丰富而多元,那么其“入口”和过程性评价的标准,也必然会随之发生深刻的变革。如果大学在招生时,不再仅仅以高考分数这把冰冷的尺子来衡量一切,而是能够像刘道玉的“插班生制”所尝试的那样,综合考量一个学生的兴趣特长、社会实践经历、创新潜能和独特品质,那么整个中小学阶段的教育生态,就有可能从应试教育的泥潭中逐渐解脱出来。学生们将会有更多的时间和精力去广泛地阅读,去自由地探索,去发展自己的兴趣爱好,而不是将整个童年和青少年时期,都耗费在无尽的题海战术和补习班的奔波之中。激发源于内心的驱动力:刘道玉坚信,真正的、持久的学习动力,绝非源于外部的压力与奖惩,而是源于个体内心深处对知识的渴望和对自我实现的追求。当学生拥有了学习的自主权,能够像一个探险家一样,自由地探索广阔无垠的知识海洋时,他们的学习将不再是为了应付一场场考试,而是为了满足自己的好奇心和实现自己的人生价值。这种由内在兴趣所驱动的主动学习,其效率、深度和创造性,远非外在压力下的被动应试所能比拟。这正是从根本上消解“内卷”所带来的倦怠感、虚无感和无意义感的关键所在。

可以说,刘道玉在八十年代的改革实践,就是一场极具前瞻性的“反内卷”教育实验。他试图通过一系列精巧的制度设计,将学生从被动的、等待被加工的“原材料”,彻底解放出来,使其成为主动的、自由的、为自己生命负责的成长者。这对于当下深陷“内卷”焦虑而无法自拔的中国教育而言,无疑具有着深刻的、振聋发聩的启示意义。

解“创新”之困:以思想的自由和精神的解放,孕育创造的灵魂

“钱学森之问”——“为什么我们的学校总是培养不出杰出人才?”——这不仅是中国教育界泰斗临终前对中国教育的灵魂拷问,更是整个社会对于国家创新能力匮乏的深切忧虑。尽管我国的教育规模早已位居世界前列,培养出的大学生和研究生数量蔚为大观,但在原创性的科技成果、引领性的思想文化、颠覆性的商业模式等方面,与世界先进水平相比,仍然存在着不小的差距。究其根本原因,正是我们的教育在很大程度上,系统性地压抑乃至扼杀了学生的好奇心、想象力和批判精神——而这些,恰恰是所有创造力的源泉与种子。

从幼儿园开始,标准答案就无情地修剪掉了孩子们那些天马行空的奇思妙想;进入中小学,应试教育的指挥棒让学生们疲于记忆和模仿,而无暇去思考和质疑;等到了大学,许多学生已经可悲地丧失了对知识本身的真正兴趣,他们将学习视为获取文凭和找到好工作的工具,普遍缺乏探索未知世界的激情和敢于挑战权威的勇气。一个不敢想、不愿问、不会批判的教育体系,如何能期望它培养出顶天立地的创新人才?

刘道玉的“自由教育”思想,如同一把利剑,直指这一问题的核心。他穷其一生,反复强调一个颠扑不破的真理:创造性的思想和成果,只能诞生在自由的园地里,而绝不可能在思想的盐碱地或精神的牢笼中开花结果。

营造真正自由的学术氛围:刘道玉治下的武汉大学,之所以能够人才辈出,其秘诀就在于他竭尽全力地为师生营造了一个可以自由呼吸、自由思想的“学术特区”。在这里,学生可以自由辩论,可以公开挑战教授的观点,甚至那些所谓的“异端邪说”也能得到一定程度的保护。他深知,没有思想的自由交锋,就不可能有创新的火花迸发。一个不允许犯错、不容忍“杂音”、追求思想高度统一的环境,必然是一个思想僵化、创造力枯竭的“思想沙漠”。反观当下的许多大学,各种有形无形的“思想枷锁”和僵化刻板的管理制度,严重束缚了师生的手脚。要培养创新人才,就必须拿出刘道玉当年的勇气,为师生“松绑”,营造一个真正宽松、自由、民主、包容的学术环境。

将培养独立思考与批判性思维置于首位:刘道玉认为,大学教育的根本任务,不是知识的传递,而是思维的训练。而非批判性的、被动接受式的“填鸭式”学习,是永远无法培养出真正的创新能力的。我们的教育体系,长期以来过于强调知识的传承和记忆,而严重忽视了对学生批判性思维能力的培养。学生被要求牢牢记住“是什么”,却很少被鼓励去追问“为什么会是这样”和“为什么不能是那样”。要从根本上改变这一现状,就必须彻底改革以教师为中心、以课本为中心的教学模式,大力推行探究式学习、项目式学习、研讨式学习,将学生从知识的被动“容器”,转变为知识的主动“探险家”,让他们在不断的质疑、分析、论证和辩驳的过程中,真正地学会独立思考和解决复杂问题。

深化课程体系改革,大力倡导通识教育:刘道玉对过早、过细的专才教育的弊端,有着极其清醒的认识。他认为,过于狭窄的专业划分,会严重束缚学生的视野,固化他们的思维,不利于杰出创新人才的成长。人类历史上真正的重大创新,往往产生于不同学科的交叉地带和思想的边缘地带。因此,他极力倡导打破学科壁垒,鼓励学生广泛涉猎不同领域的知识,这与现代通识教育(或称博雅教育)的理念不谋而合。当下的中国大学,迫切需要进行一场深刻的“通识教育革命”,为所有专业的学生打下宽厚扎实的人文和科学基础,培养他们宏观的视野、跨学科的整合能力和对人类文明的整体关怀,从而为产生颠覆性的、源头性的重大创新,提供一片肥沃的、充满可能性的土壤。

寻“精神”之根:以大学的独立与风骨,对抗时代的功利与浮躁

比“内卷”的痛苦和“创新乏力”的焦虑更为深层次的危机,是中国教育精神家园的迷失。在市场经济大潮的猛烈冲击和行政权力的过度干预之下,大学这片曾经被视为“象牙塔”的圣洁土壤,正面临着被严重污染的危险。功利主义思潮甚嚣尘上,教育被简单地视为一种可以量化产出、计算投入产出比的投资行为。大学精神的核心——对真理的纯粹追求、对人类命运的终极关怀、对社会正义的坚定守望——正在被日益淡化,甚至无情地遗忘。

大学的行政化,使得学术权力可悲地屈从于行政权力,官本位思想如同病毒般侵蚀了大学的肌体。评奖、评优、资源分配,往往不看学术水平,而看行政级别和人脉关系。这导致许多学者不得不将大量宝贵的精力,耗费在处理复杂的人际关系和“跑项目”、“跑关系”之上,而无法静下心来十年磨一剑地从事真正有价值的学问。大学的功利化,则使得专业设置、课程内容、科研方向,都紧紧地围绕着市场的短期需求和政府的眼前目标来转动。那些无法立刻转化为经济利益的人文社科领域和需要长期坚持的基础理论研究,则备受冷落,甚至面临生存危机。

面对此情此景,刘道玉先生晚年发出的《彻底整顿高等教育十意见书》等一系列振聋发聩的呼吁,就显得尤为珍贵和深刻。他为病入膏肓的中国高等教育开出的核心药方,就是回归大学应有的独立精神与学术风骨。

坚决去行政化,全面落实办学自主权:刘道玉大声疾呼,必须从根本上削弱教育行政部门对大学的过度管制和微观干预,将办学自主权真正地、完整地还给大学。他坚定地倡导“教授治校”,认为应该由真正懂教育、有学问、有情怀的教育家来治理大学,而不是由习惯于发号施令的官员来主导大学的发展。只有当大学能够摆脱行政附庸的地位,成为一个独立的、自主的法人实体时,它才能够真正地按照教育的内在规律办学,才能够坚守自己的学术品格和精神追求。

奋力抵制功利主义,坚守大学的核心价值:刘道玉清醒地认识到,大学固然有服务社会、推动经济发展的功能,但其更根本、更崇高的使命,在于创造新知识、传承人类文明、批判社会现实、引领社会进步。大学绝不能沦为市场的奴隶或权力的婢女,绝不能把培养学生的目标,仅仅窄化为培养适应市场需求的、高效率的“劳动力”。它必须坚守自己的价值阵地,通过深刻的人文教育和广博的通识教育,培养出具有健全人格、公民意识、批判精神和长远眼光的现代公民。

呼唤更多“刘道玉式”的校长,他们要有教育家的风骨与担当:刘道玉用自己的言行,完美地诠释了什么是一位真正的大学校长。他不畏权势,不媚流俗,敢于担当,将推动教育改革、培养杰出人才视为自己不可推卸的天职。他认为,大学校长应该比一般的知识分子,更要有风骨,更要有担当。在当下这个浮躁的时代,我们比任何时候都更需要像刘道玉一样,真正懂教育、爱教育,并敢于为了崇高的教育理想而奋斗的大学校长。

刘道玉先生已经永远地离开了我们,但他留下的深邃思想和崇高精神,却为我们提供了一面反思当下教育困境的、无比清晰的镜子。他所一生倡导的“自由是教育的核心”,绝不仅仅是一个美丽的、遥不可及的教育理想,更是我们破解中国教育现实难题的一把至关重要的钥匙。面对“内卷”的沉重枷锁、创新的时代瓶颈和精神的普遍失落,我们唯有重拾刘道玉先生当年的改革勇气,以壮士断腕的决心,回归教育的本真,让自由之风重新劲吹于中国的每一寸校园,才能为我们民族的未来,培养出真正具有独立人格、自由思想和磅礴创造精神的崭新一代。这,或许才是对这位杰出的、永不妥协的教育家,最好、最深切的纪念。

永远的校长,不灭的灯火

斯人已逝,风范长存。刘道玉先生,这位被一代又一代武大学子在心中亲切地称为“永远的校长”的伟大教育改革家,用他矢志不渝、波澜壮阔的一生,为我们这个时代树立了一座关于教育理想与实践的不朽丰碑。他是一位纯粹的理想主义者,更是一位知行合一、勇往直前的伟大实践家。他的一生,都在为一个纯粹而崇高的教育理想而燃烧自己,那就是:让每一个受教育者,都能成为一个自由发展的人,一个独立思考的人,一个精神高贵、大写的人。

在二十世纪八十年代那个思想解放、万物复苏的春天,他以敢为天下先的无畏勇气,在珞珈山上点燃了中国高等教育改革的熊熊火炬。他所开创的学分制、导师制、转专业制等一系列影响深远的改革,其意义绝不仅仅停留在教育制度层面的修修补补,其背后,蕴含着一种深刻的人文主义关怀和对教育内在规律的无限敬畏。他发自内心地把学生视为一个个鲜活的、拥有无限可能性的生命个体,而不是等待被塑造成型的、毫无生气的“产品”。他用制度的变革,为那个时代的学生们打开了一扇扇通往自由发展、自我实现的大门,让他们得以在知识的海洋中尽情遨游,在思想的天空中自由翱翔。那个时代的武汉大学,朝气蓬勃,群星闪耀,成为了无数青年学子心驰神往的精神家园,也成为了中国教育改革史上一个难以复制的、光芒万丈的传奇。

然而,刘道玉先生的价值,并不仅仅定格在那段激情燃烧的辉煌岁月。在他被迫离开校长岗位之后的漫长几十年里,他从未停止过对中国教育命运的深沉思考与执着呐喊。他从一位锐意进取的“拓荒牛”,转变为一位为教育改革的挫折与停滞而昼夜啼血的“杜鹃鸟”,一位无情地、精准地针砭教育时弊的“啄木鸟”。他以一个中国知识分子所能拥有的最高贵的良知和担当,直面中国教育最深层的顽疾——僵化的行政体制、功利的教育价值观、创造精神的普遍缺失。他的声音,或许在权力的殿堂里显得有些“刺耳”和“不合时宜”,却在广大有良知的师生和所有关心中国未来的民众心中,激起了最为强烈、最为持久的共鸣。

今天,当我们在这个喧嚣而迷茫的时代,再次重温“自由是教育的核心”这一简洁而深刻的理念时,我们更能感受到其穿越时空的、振聋发聩的思想力量。在一个日益被各种量化指标、功利目标和“内卷”焦虑所定义的时代,刘道玉先生的思想犹如一股清冽的甘泉,涤荡着我们蒙尘的心灵,迫使我们重新去思考教育的本质与终极目的。他以自己的一生,不断地提醒我们,教育的终极目标,不是培养出一批批精于计算的利己主义者,也不是培养一群群温顺驯服的工具,而是要培养出千千万万具有独立人格、批判精神和磅礴创造能力的现代公民。

纪念刘道玉,我们绝不能仅仅停留在文字的追忆和情感的感怀。更重要的是,我们要有勇气将他未竟的事业继续下去,要将他用生命点燃的思想火炬,一代代地传递下去。我们的时代,需要更多“刘道玉式”的教育家,他们敢于挑战不合理的制度,勇于承担改革的风险,真正地以学生为本,以学术为魂。我们的国家,需要更多的大学,能够像八十年代的武大那样,少一些官僚气,多一些书卷气;少一些急功近利,多一些理想主义;少一些禁锢和说教,多一些自由和包容。

路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。中国教育的现代化改革之路,依然布满荆棘,任重道远。但我们有理由相信,只要刘道玉先生所倡导的自由精神不死,只要他所点燃的理想灯火不灭,中国教育就终将能够走出今日的困境,迎来一个更加光明、更加自由、更加充满希望的未来。

刘道玉先生,您是珞珈山上永远的校长,更是中国教育界一座永不熄灭的灯塔。您的精神,将永远激励着一代又一代的后来者,为了一个真正属于人的教育,为了我们民族的伟大复兴,继续前行,永不放弃。