上世纪后半叶活跃于香港的文学批评家宋淇(林以亮)与夏志清相知甚深。陈国球教授注意到宋淇编选的《美国文学批评选》一书与夏志清的渊源,透过其编辑方略梳理两人在文学批评上的交互影响与互动,为考察夏志清批评观点之形成提供了新的视角,同时也勾勒出彼时彼地漂泊海外的文人心中别样的“中国”关怀。本文初刊香港文学评论学会主编《真论》第四期 (2022年5月),感谢陈国球教授授权发表。

1961年6月香港今日世界社出版了「林以亮」選編的《美國文學批評選》。這一本出版物非常有討論價值,由它的選編者到選文的譯者、書中選材所代表的文學研究趨向,以及出版理念與背後資源的文化政治,都值得審視細察。本文不及詳論,只會選擇若干面向作扼要剖析。

《美國文學批評選》全書分四部:〈總論〉、〈詩與詩人〉、〈傳記小說·與小說家〉、〈批評與批評家〉,共選文14篇。編者序言指出本書足以證明美國文學研究世界的前列位置,書中入選的批評家:

不管這些作家的觀點和立場如何不同,有一點卻是相同的:他們討論問題的出發點和態度是嚴肅的、誠懇的和開明的。……這一點也是我們中國批評界最應該借鏡的地方。

今天看來,在1961年香港提及「中國批評界」很有歷史的模棱或多義;這是指中國悠長的批評傳統嗎?還是以「自由中國」為正朔的當下?本書是美國新聞處支援今日世界出版社的「美國文學選集叢書」之一種,眾所周知其背後是美國的文化冷戰企劃,以推廣美國文化作為對抗社會主義陣營的軟性宣傳;然而本書序文卻不止於介紹美國文學批評的樣態,反而頻頻回首那定義含糊的「中國文壇」。

序文宣稱所選的美國批評論文「有幾篇多少同我們的新文學有直接或間接的關係」,例如說艾略脫(T. S. Eliot)〈傳統與個人的才具〉既是「揚起現代文學批評的旗幟的第一篇重要論文」,卻也非常重視「傳統」,而「五四以來的新文學最主要的成就恐怕就是澈底的否定和破壞舊的文學傳統」;又如白璧德(Irving Babbitt)的「人文主義」在思想上「和儒家有相通的地方」,「可惜的是五四以來,凡是平心靜氣的理論大多很難為人所接受」。更有意思的是本書收入吳魯芹所譯史賓簡(J. E. Spingarn)寫於1939年的〈新批評〉,但序文卻不提吳魯芹譯本,反而詳細交代林語堂更早前的譯介,說他以此對抗梁實秋、吳宓等所提倡的白璧德人文主義,後來提倡袁中郎和晚明小品也是源自同一思路。序文又順帶批評朱光潛的《談美》和《文藝心理學》「未能完全把握克羅齊的理論」,「實際的批評毫無貢獻可言」。林以亮與朱光潛的糾結,日後還見於在台灣發表的〈詳評朱光潛《文藝心理學》〉(1977)。事實上,朱光潛從上世紀二十年代到四十年代都享有大名;1949年以後留在大陸,他的著述透過臺灣開明書店和正中書局重印流通,影響不少港、臺文藝青年。但林以亮卻對他連番追擊,個中原委頗有可參詳之處。

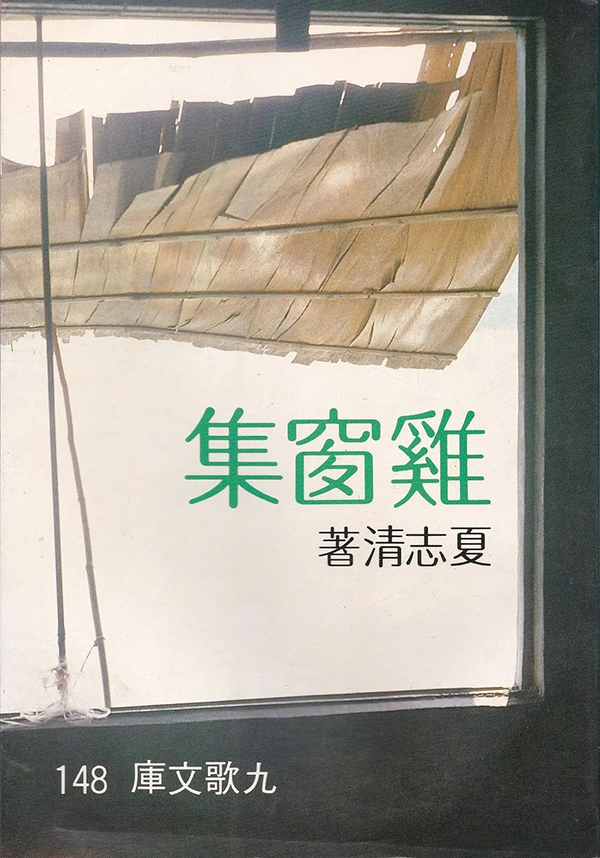

夏志清《鸡窗集》,台北九歌出版社1984年版

接着我們再看這本選集與夏志清的關係。序文最後一段說:

這本書之所以能夠面世,可以說是由夏志清兄所促成。這本書所選各文的基本名單也是根據他的建議而定。……現在我願意在這裏向夏志清兄及其他友人表示謝意。

這段話不能僅僅以客套鳴謝視之,因為全書之編輯方略,確實反映了夏志清在耶魯大學攻讀博士時的視野和識見。有關林以亮與夏志清的因緣,可以從兩篇序文說起。1984年夏志清出版散文集《雞窗集》(台北:九歌出版社),前有林以亮序〈秉賦·毅力·學問——讀夏志清新作《雞窗集》有感〉,當中提到自己於1937年七七事變後離開就讀中的燕京大學,於1938年借讀上海的光華大學,同學包括夏濟安、柳存仁等;課餘到夏濟安家閒聊,因此結識了夏志清。他說:

我們學習的科目頗有近似的地方;二人都主修西洋文學,從英國詩歌入手,然後他轉攻中國小說,我轉攻中國詩詞。……他私淑艾略特,艾認為每一個世紀應該出現一位大批評家,把英國大詩人的地位重新整理排列一下。志清[《中國現代小說史》]是這方面的拓荒者,符合了艾的要求。

在此以前,夏志清的〈林以亮詩話序〉(1976)有更細緻的描述:

我從小未受詩教,終生吃虧。真正對詩發生強烈的興趣,已在大學時代,而且讀的是英詩,先入為主,至今還是覺得讀英國名詩比讀中國名詩過癮,不像林以亮這樣對中英法三國的詩一視同仁,深能領會三種不同詩的語言的妙處。他精通法文,因為他父親宋春舫先生自己是瑞士留學生,特別鼓勵他多學外國語文。宋家藏書多,加上林以亮在燕京期間,早有名師指導,交到了吳興華這樣一位詩友,一九三八年春他借讀上海光華大學,對英國批評家行情已相當熟了。先兄濟安是他光華同學,轉成好友。那幾年,林以亮每來我家聊天,我總吸收到不少知識,知道些英國批評界近況。他借給我讀的書,諸如霍思曼《原詩》(The Name and Nature of Poetry),李維斯F.R. Leavis《英詩重估價》(Revaluation)和墨瑞J. Middleton Murry的《濟慈與莎士比亞》(Keats and Shakespeare),時隔三十多年,至今印象猶深。

宋淇《林以亮诗话》,洪范书店1976年版

由這兩篇序文,可以見到夏志清在學術起步階段,受益於林以亮的指引。據夏志清2003年發表的〈回憶宋悌芬〉(“Remembering Stephen Soong”)記載,林以亮還為他推介錢鍾書和張愛玲的小說,而這些意見後來更成為夏志清的經典著作《中國現代小說史》中最受學界稱頌的部分。夏志清又自言他的小說史深受英國批評家李維斯的影響,從兩篇序文也可知他在四十年代所讀李維斯的《英詩重估價》(Revaluation: Tradition and Development in English Poetry, 1936),還是林以亮借給他的。當時李維斯的小說論集《偉大的傳統》(The Great Tradition: George Eliot, Henry James, Joseph Conrad, 1948)尚未出版,但評論觀點和取態是一貫的,也是夏志清《中國現代小說史》的淵源之一。

林以亮說《美國文學批評選》「所選各文的基本名單也是根據他的建議而定」,這一點是非常準確的。筆者曾為文論及六十年代華語世界中對美國「新批評」的引介,說林以亮和夏志清這個批評選本「沒有意識到要整體的介紹這個美國自二十世紀三、四十年代以來已相當興盛的批評學派」(見〈情迷中國〉,載《香港的抒情史》),於此可以進一步補充。我認為這與夏志清的文學批評之路相關。我們知道林以亮的批評觀點比較聚焦於「詩與情感」的問題,早期傾向霍思曼(A. E. Houseman)《原詩》(The Name and Nature of Poetry, 1933)的思路;後來則比較欣賞奧登(W. H. Auden)的詩學風格,這又與夏志清的推介有關(見〈稟賦·毅力·學問〉)他又說自己:

對近二十年來英美文壇上所謂新文評和舊文評之爭,我完全採取聞而不問的態度。文學只有好壞,沒有新舊,文學批評也應如此。(〈「西洋文學漫談」前言〉)

這篇1953年在《人人文學》發表的文章中所謂「新文評」,看來就是指英美「新批評」,大概這時林以亮沒有特別在意「新批評」所代表的批評典範之轉移。至於夏志清從浪漫主義詩觀轉向英美「新批評」的過程非常明顯;由他在北京大學擔任助教的日子開始,他先是讀到休勞(Mark Schorer)的布雷克特(William Blake)研究,再鑽研勃羅克斯(Cleanth Brooks)的《精緻的骨罎》(The Well Wrought Urn),加上燕卜蓀(William Empson)在北大和他同事,耳濡目染,獲得更多相關「新批評」的資訊;又開始與該派元老藍蓀(J. C. Ransom)往來,再因藍蓀向勃羅克斯薦引,得以進入「新批評」的大本營耶魯大學攻讀英美文學(參見夏志清〈紅樓生活志〉、〈北平、上海、俄亥俄〉)。然而有趣的是,夏志清沒有請勃羅克斯任論文導師,反而追隨系內另一資深教授博德(Frederick Pottle)。這兩位同在一系共事的教授,文學觀卻是對立的。《精緻的骨罎》中〈附錄一:批評、歷史,與批評的相對主義〉(“Criticism, History, and Critical Relativism”)就對博德的重要文學評論《詩的成語》(Idiom of Poetry)作出嚴厲的(卻也嚴謹的)批評;這當然是因為後者對勃羅克斯所推尊的「基準判斷」(normative judgments)持否定意見有關。二人的爭議柯倫(Norman Callan)在《英文研究評論》(1948;The Review of English Studies, 24卷96期)有相當客觀的評論。回看《美國文學批評選》的序文,林以亮說:

如果現在美國文學批評有所謂「舊派」和「新派」的話,那麼博德教授的〈文學批評的相對論〉可以代表「老派」,〈詩裏面的矛盾語法〉的作者勃魯克斯教授則可以說是「新派」的典型人物。……博德教授和勃魯克斯教授現在都是耶魯大學的教授。一個學生很可能上午去親聆舊派批評教誨;下午又去接受新派批評的薰陶,而吸收兩派的長處。

這一段描述好像就是夏志清學習生活的寫照。不少論者強調夏志清的《中國現代小說史》和其他評論文章只是「新批評」的操演,但這個說法基本上忽視了博德對夏志清的影響。《美國文學批評選》選入勃羅克斯的重要論文〈詩裏面的矛盾語法〉(“The Language of Paradox” ),但博德入選的文章卻有兩篇:〈什麼是詩?〉(“What is Poetry?” )及〈文學批評的相對論〉(“The Doctrine of Critical Relativism” )。只要細心閱讀夏志清的論述,不難發現博德主張的「感應力」或「感應力之與時轉移」(Shifts of Sensibility)經常在夏志清的文論中出現。此外博德指出文學藝術首先是「經驗」;而人是「道德人」,他「有義務對各種經驗作道德性的評估」;這種不迂腐的道德承擔,也明顯展現於夏志清的論述當中。當然夏志清並沒有放棄自己長期以來所接受的「新批評」訓練,對於語言文字的敏感,對情節結構的重視,正是他的批評論述的過人之處。

Frederick Pottle, Idiom of Poetry (Cornell University Press, 1941)

本文開端提到林以亮時特意加上引號,現在可以稍作解釋。筆者曾在《方圓》第二期 (2019年秋季)發表〈「梁文星」與「林以亮」:釋名與編劇〉一文,述說一個崩裂時代的故事:「林以亮」其實是一個綜合體,代表在兩岸分治以前同在燕京大學讀詩、寫詩、論詩的吳興華、宋淇,以及孫道臨(其中孫道臨的成份較輕)。宋淇在1949年後移居香港,而天才横溢的好朋友吳興華留在大陸。在政治分隔的情形下,宋淇一方面為發表吳興華的作品創造了一個筆名「梁文星」,又以「林以亮」作面具,移吳興華的詩學之魂到自己身上,繼續匯通兩人對於文學的默會;雖則吳興華似乎埋沒於鐵幕之後,文革更遇害離世,但他的詩學精神卻透過「林以亮」而流轉於港台文壇。這種超乎政治阻隔的文學流轉,也反映在裂而未斷的「中國文壇」的想望。究竟這懸浮在文學之上的「中國」,以一種甚麼樣的形態存在「林以亮們」的心中?是否有如吳興華以他的現代詩上接那個中國五言古詩的傳統,又或者有如夏志清以他的英詩學養連接那意亂情迷的「感時憂國」,只不過是一列奔向虛無的無軌電車?

(作者单位:台湾清华大学中国文学系。图片来自网络)

|