我是张伯驹的孙子,奶奶是张伯驹的三夫人王韵湘。我和姐姐、妹妹都是跟着奶奶长大的。

那个时候,母亲是单位的领导,只在周日才回家。父亲经常加班和出差,也总是回不了家。照顾我们成了奶奶的主要任务。当然奶奶也给我们请了保姆,因为她一年中有半年要去天津照顾和陪伴太奶奶(张镇芳的四姨太孙夫人)。

张镇芳的言传身教

奶奶是一个善良、豁达、坚强又有爱心的人。她的品格的形成,有其天生的一面,也与我们的太爷爷(张镇芳)的言传身教有一定的关系。

奶奶出生在苏州的一个贫苦人家,她的父亲开始在京杭大运河的船上做工,因懂一些中医中药,能给人家看一些小病,后来就当起了江湖郎中,但只靠看病维持不了生活,有时也去打些短工。她的母亲是个梳头女,经常给大户人家的小姐、太太们梳头。后来奶奶跟随父母来到北平。经人介绍认识了我的爷爷张伯驹。爷爷在北池子一带买了个小院,安了个家。第二年奶奶怀孕了,太爷爷知道后非常高兴,派他的二夫人亲自接奶奶回天津。这样奶奶十七、八岁时就成了张家的二奶奶。当时位于保定道的大宅院里住了四十多人,有老太爷张镇芳一家、六老太爷张锦芳一家,及张镇芳旧时的副官、马弁、厨子、裁缝、花匠、门房、佣人和河南的一些本家及亲戚,许多人都是一家几口住在那里。张镇芳把所有人都看成自己的家人,吃住都由他解决,谁有困难他还给予更多的帮助。一次河南闹水灾,看门人家来了亲戚,穿的破破烂烂,太爷爷看到后差人去询问,听说是家乡来逃难的,二话不说就叫奶奶给他们找地方住下来,还让佣人把刚做好的饭菜送到他们那里。刚开始奶奶还以为是哪个叔叔、伯伯家的人,后来才知道了真相。还有一次太爷爷的马夫家里出了点事,急需用钱。太爷爷让奶奶准备了些钱,交给了马夫,让他赶紧带回家。人家感激的给太爷爷和奶奶磕了好几个头,让奶奶都觉得不好意思。太爷爷还多次捐钱办学和救济灾民。还把用秘方配置的烫伤药放在家门口,让伤者自取。

奶奶按照张镇芳的做法,真心的对待和帮助每一个人,得到了大宅院里所有人的认可。

初见爷爷的尴尬

我出生在1957年初,是爷爷家孙子辈的第一个男孩儿,父母把起名的任务交给了爷爷。当时全国正在轰轰烈烈的开展民族工商业的改造,迎接社会主义的新高潮,爷爷给我起了个“迎”字,意思是咱们也迎接社会主义的高潮。

我刚学会走路,奶奶就催着爸爸带我去北京见爷爷,但爸爸整天忙工作,不是加班就是出差,很少回家。没多久爷爷又被打成右派,爸爸也因右派言论及反革命小集团成员(当时石家庄工业局的几个大学生经常在我家小聚,被说成是反革命小集团)接受审查,后又被下放到钢厂当起了炉前工,吃住在工厂,所以北京也没去成。

四岁那年天津的太奶奶病了,奶奶带我前去探望。太奶奶见到我很高兴,病情也有些好转。奶奶就带着我留在了天津照顾她。我那时还小,只记得那个小楼很洋气,有很大的玻璃窗和木质的地板。他们管奶奶叫太太,管太奶奶叫四老太太,大家都喜欢我。但是太奶奶的病情反反复复,最后也没治好,她老人家还是病逝了。爷爷、潘素奶奶和爸爸都来到了天津,和我奶奶一起给太奶奶办丧事。那是我第一次见到爷爷。他是个瘦高瘦高的老头,总喜欢看着我。奶奶告诉我这是爷爷,她把我拉到爷爷屋里让我叫爷爷。看着这个陌生的老头,我怎么也叫不出来,奶奶越是说我,我越不开口,最后还跑了出去。晚上奶奶还在生我的气,不让我上桌吃饭。后来才知道爷爷伤心的哭了。

第二年春节,我们去北京,在后海又见到了爷爷。这次我轻轻的叫了一声爷爷,他高兴极了,立刻叫上潘素奶奶带我们出去吃饭、买衣服。吃的什么没印象了(姐姐说是西餐),但买的衣服我们还记得很清楚,姐姐是一件红毛衣,我是一件绿毛衣,上面绣着花,特别漂亮,是潘素奶奶帮我们挑的。毛衣我们穿了两三年,谁看了都说洋气。我觉得有个北京的爷爷真好。

后来衣服太小了,姐姐把两件毛衣都拆成了毛线,学着织毛衣了。当时我还想寒假去北京再让爷爷给我买件新的。文化大革命开始了,家被抄了,奶奶被街道叫去接受劳动改造,爸爸住进了牛棚,妈妈天天的挨批判写检查,我们成了黑五类,爷爷也不知去了哪里。去北京还需要有革委会的介绍信,我的希望成了泡影。

爷爷奶奶的离婚案

奶奶和爷爷离婚也是无奈之举。爷爷被绑架后,天津的家中也拿不出那么多的现金,太奶奶(四老太太)、奶奶及本家张慕岐(爸爸称他为二爷)商量后决定,卖手中三分之一盐业银行股票,去赎爷爷。他们让奶奶拿着股票去上海。但潘素奶奶知道后说:千万不能让奶奶来上海。理由是,好不容易把赎金压下来,如果奶奶过去,绑匪看到管钱的太太来了,会坐地起价。最后只好由爸爸的二爷张慕岐和我的姨奶奶王墨琴拿着股票去了上海,把股票交给潘素奶奶后就回了天津。具体股票怎么用的,用了多少,天津的家里都不清楚。

赎爷爷用掉了三分之一的股票,剩余股票及张镇芳的五夫人过世时留给爸爸的教育经费,都被爷爷拿去西安办实业,奶奶手里只剩当年的一些股息。爷爷承诺把挣来的钱一部分给奶奶,作为天津生活开支。开始时还给过几袋面粉,后来就什么都见不着了。靠太奶奶手中一点股票(张镇芳特意留给她的)的股息已无法维持大家庭生活开支,大家庭只好解散。六老太爷的崔夫人带着一家人回了河南。亲戚、本家及老太爷的旧人等各回各家,自谋出路。姑奶奶一家搬回大院,她自己卖房子的钱,用于她自己投资或生活资金(原来她的生活资金也靠股息)。

后来由于日统区实行杂合面配给制,杂合面里参杂了许多变质的黍类,很难吃还吃不饱,而配给以外的物品价格猛涨几十倍,钱越来越不够用。太奶奶先是卖掉了大宅的后院,后又卖掉了整个宅院。换成了大理道的三层小楼,这个小楼只有六间卧室。太奶奶的房间在一楼,奶奶的房间在二楼,三楼是爷爷回天津的住处。前院有一间平房,空地很小只能停一辆车,后院是厨房和锅炉房。

奶奶手里剩余的钱,都在爸爸被日本宪兵和翻译官敲诈勒索时(当时他们以去过国统区,是抗日分子为名两次逮捕父亲,奶奶给了好几次钱,才把人赎了出来),花的所剩无几。她没有经济来源,只能靠变卖首饰维持生活。对于这件事,爸爸一直耿耿于怀。但我们从来没听奶奶说过这件事。解放以后首饰不值钱了,也没有人买这些首饰,她又不愿意用太奶奶的私房钱,所以生活有些拮据。

后来国家颁布了新婚姻法。 奶奶的好友吉夫人(吉鸿昌的夫人胡红霞)去看她,估计是劝她离婚的,因为吉夫人那时是天津市妇联委员。看到奶奶的状况,觉得这样对她不公平。她咨询了法律人士,认为只有通过法院判离婚判给生活费的形式,才能得到生活费。所以才有了那场离婚官司。

当然奶奶并不知道办实业和吃股息有什么区别,以为都是赚钱。而爷爷的秦陇公司炒期货和股票虽然赚了钱,但又投入了面粉厂,面粉厂因经营不善,最终倒闭了,他也没赚多少钱。何况爷爷的钱许多都用于买字画了。而爷爷也总以为奶奶掌管了许多年的家庭财政,和长辈关系又很好,一定很有钱。但他不知道奶奶是个公私分明的人,公家的钱绝不会放入自己的腰包,那些私房钱在经历了爸爸被捕事件后所剩无几。这样才形成了当时那种局面。

其实奶奶对钱的概念也不是很清,爷爷给了三分之一的离婚费后,剩下给的都是盐业银行股票。当时银行股票也不怎么值钱,股息还要到北京或天津去取,奶奶嫌麻烦,干脆把股票都寄回了天津盐业银行。

奶奶的婆媳关系

太奶奶孙夫人是大家庭里除了太爷爷外最有权威的人。她对奶奶很好,奶奶对她也尽心尽力,太爷爷和他的五姨太相继去世后,她们两人相依为命,形同母女。搬进大理道小楼后更是形影不离。后来奶奶离了婚,太奶奶说,你永远是张家的儿媳,这房间永远给你留着。奶奶搬到石家庄后,每年都拿出半年的时间去天津照顾和陪伴她,最后病重也是奶奶一直守在身边,去世时是奶奶、爷爷、潘素奶奶和爸爸给办的丧事。太奶奶把天津的小楼留给了爸爸和奶奶。但小楼里还住着佣人和太爷爷旧时的部下,让他们搬出去,爸爸和奶奶都做不出来,收房租又于心不忍,爸爸和奶奶商量后,小楼最后交由街道代管,文化大革命后就成了房管局的房子。看来奶奶还真的对钱没什么概念。

太爷爷的五姨太李夫人,是个有文化的人,见识较广,也比较新潮,她比奶奶只大七八岁,两人性格相近,很合的来,她经常教奶奶识字,讲些奶奶不懂的事情,还经常给爸爸买些新鲜玩意儿。后来奶奶能看报纸和小说(奶奶看的很慢,有些字是连蒙带猜)跟她有很大的关系。奶奶也非常尊敬和照顾她,两人相处的似亲姐妹。太爷爷去世的第二年她得了肺结核,住进了医院。在当时肺结核是不治之症,没人再敢接触她,只有奶奶经常去看她,给她送些她喜欢吃的东西。最后她把私房钱都留给了奶奶,作为爸爸的教育经费。

六太爷爷(张锦芳)的姨太太杨夫人也比奶奶大不了几岁,我们管他叫老奶奶。在保定道的大院时,奶奶对她照顾有加,大院解散时她回了河南。土地改革后她们全家离开河南去投奔爷爷,爷爷只留下了他的生母崔夫人。杨夫人又带着儿子(张家骏)去天津投奔奶奶。后来她儿子参加工作去了新疆,她就一直和奶奶在一起,奶奶搬到石家庄后,又把她带到石家庄,直到六二年小爷爷张家骏从新疆退职,才把她接了回去。老奶奶很胖,做菜很好吃,奶奶也跟她学了许多做菜的诀窍。

说起奶奶和妈妈的婆媳关系,还有一些曲折。

解放初期,石家庄是个新兴的工业城市,基础薄弱,百废待兴。一些来自北京、上海、天津、重庆的大学生到了这里,参加新中国建设。爸爸工作的工业局里就有好几个,他们既是同事也是朋友。奶奶来到石家庄后,每到周末就把他们叫到家里玩,主要是打桥牌,还给他们做许多好吃的,他们把这儿当成了家,奶奶也把他们当成了自己的孩子。妈妈嫌乱,有些不高兴。奶奶说,他们和你们一样刚从大城市过来,在这很不习惯,又没有亲人,我们给他们一个家,他们就能安心工作。妈妈设身处地的想了想,觉得也有道理。

三年困难时期,口粮是最低配,大人们都去吃食堂。妈妈经常要骑自行车去郊县推广妇幼保健工作,有时回来又饿了。奶奶饭吃的很少,总是要给妈妈留一点,我十分不解的说,妈妈在食堂都吃过饭了,还吃我们的。奶奶说你妈要走很远的路,你要学会心疼妈妈。文革时妈妈在单位挨批斗,回家总哭,吃不下饭,奶奶换着样的给她做饭菜,并经常劝解她,说的最多的还是那句“没有过不去的火焰山”。后来妈妈经常说自己最困难时候是奶奶帮她度过的。

姐姐结婚时没房子住,奶奶就搬进了我的小家。她把我妻子当作亲孙女,两人无话不谈。我觉得,奶奶能把这些关系都处的这么好,主要的诀窍就是总是先为别人着想。

爷爷的朋友圈

说起爷爷朋友圈,爸爸应该感受最深。

天津沦陷后,上中学的父亲不想接受奴化教育,就跑去西安找爷爷。前去西安的路上,行李和转学证明都被偷了。等他到了秦陇公司(不在西安,在长安县),爷爷并没有在那里,他和潘素奶奶去了孙连仲的司令部所在地南阳。平时公司的业务主要由一个姓吴的南洋归国华侨打理。没转学证明上不了学,秦陇公司的人带父亲去了南阳。爷爷在南阳和孙连仲住在一起,潘素奶奶和孙连仲的夫人还拜了干姐妹。他和孙连仲在保定陆军骑兵科学习时就认识,关系一直很好。在西安另一位与爷爷关系密切的高官是陕西省政府主席熊斌。父亲的上学及后来被误抓(被国民党抓了起来)都是熊斌帮助解决的。

1945年夏,父亲与他表弟刘菱洲到北平辅仁大学上学,就住进了爷爷弓弦胡同的家。当时爷爷还在西安。抗战胜利后爷爷以孙连仲的十一战区少将参议和河北省政府顾问的名义随孙连仲的先遣军回到北平,后来又在孙连仲的设计委员会任委员。但这些都是虚职,倒是熊斌(抗战胜利后任北平市长)委任他的北平市公园管理委员会主任一职,让他很感兴趣。为了保护公园里的古建筑,为给公园增加收入,做了不少的努力(他把自家的菊花都搬进了公园)。后来中山公园的来今雨轩成了那些京剧名家、书画家、诗人词人和围棋高手的聚集地。

李宗仁任北平行辕主任后,通过孙连仲的关系,爷爷跟他又成了好朋友。1947年李宗仁出资办华北文法学院,爷爷参与筹办,并帮助聘请教授,也是在那里开始了爷爷的‘中国美术史’的讲课。

爷爷回北平后,先住进了伪华北联合准备银行,跟接收伪银行的人员住在一起。利用这个时间,他把弓弦胡同的家做了精致的修缮,爸爸说弄的像个大宫殿。在这个大宫殿里他经常宴请宾客。今天是北平的军政高官孙连仲、熊斌、李宗仁,郑介民(军调处执行部国民党代表),还有宛平县县长等;明天是教育接收大员陈雪萍、清华校长梅贻琦、北大代理校长傅斯年、辅仁校长陈垣、国文和历史系教授张星烺、余嘉锡、文学院院长沈兼士及西语系主任英千里等。(尤其是陈垣,他们好像很熟,父亲的两个好友,曾经因某些状况上辅仁受阻,爷爷一封信就解决了);过两天又是京剧界名角王宝森、李少春、王福山等;再过几天又成了银行界人士。 每次请客都很丰盛。做菜的厨师是汤师傅,曾经是御厨,他的徒弟都是各大饭店的掌勺,他经常带着他的徒弟来家里帮忙。

每个周日的早晨,爷爷还会带着傅雪斋和启功去孙连仲家教孙夫人作画。他们三人都是爱新觉罗的后代,是通过爷爷认识的。

后来弓弦胡同的房子卖了,父亲跟着爷爷住进了帽儿胡同的家(1947年秋租的房子),在那里民盟的张云川、农工民主党的彭泽民都和他们一起住过。跟章伯钧、张希若这些民主人士也有来往。

至于爷爷在收藏和书画界那更是高朋满座,他与许多名家都有深厚的交情。

人们都说,爷爷琴棋书画、诗词歌赋无所不通。我觉得除了他的天赋和爱好以外,高人的指点及与高手切磋,也成就了他的卓越。教他京剧的是余叔岩等名角,而且他与梅兰芳也有交情。教他古琴的是民乐大家管平湖。绘画方面他与张大千是好友,给潘素奶奶请的老师也都是名家。诗词、围棋又都是与高手对决。

爷爷出身于大家,天资聪颖,又有高人指点。接触的都是各个行业的头面人物,交的是顶流,玩的是高雅。俗话说站的高看得远。而奶奶出身贫苦,又没什么文化。受到公公婆婆的疼爱,公公把管理大家庭的权利交给她,她只知道感恩。孝敬长辈,关爱体谅同辈,善待下人,保护好孩子,就是她的全部。她处处为别人着想,但自己从没有什么远大的志向。跟不上爷爷的步伐,也弄不懂爷爷的精神境界。所以两人越走越远。

关于京剧

奶奶爱听京剧,是受了爷爷的影响。奶奶说,爷爷特别痴迷京剧,刚开始时是跟余叔岩的琴师学戏,后来才跟余叔岩学,而且余叔岩主要教的是孟小冬,他只是在旁边跟着学。用现在的话说,是个旁听生。后来余叔岩看他悟性很高,又很认真学,才开始教他。那个时候,爷爷在家没事也会教奶奶唱。后来奶奶住进了天津的家,爷爷每次从北平回天津见到奶奶后,从不会问寒问暖,只会给她说戏,也只有说戏时他能夸夸其谈。所以许多戏奶奶也能唱上几句,爸爸说奶奶唱的“托兆碰碑”味还挺正。爷爷上台演出,也让奶奶去看。有一次奶奶去晚了,就坐在了后排,回家后,爷爷问她演的怎么样,奶奶如实说,做派不错,声音太小了,爷爷生气的说,驴叫的声音大,你去听它的。奶奶说,爷爷不爱说话,但有时嘣出一句能噎死你。这一点我爸爸是得了他的真传。

受其影响,保定道大宅院的孩子们也跟着学戏。我爸爸、小爷爷张家骏以及姑奶奶的儿子刘菱洲经常一起去天华景戏院看武戏,尤其是刘菱洲翻起跟头来有模有样。家里还请了一位戏班子里的演员,教他们武打功夫,还排了一些简单的剧目。一次爷爷刚从北平回来,爸爸就兴奋的汇报说,我也演戏了,爷爷问演的那一出啊,“水漫金山”爸爸说,爷爷又问,去的什么角啊,爸爸抬高嗓门喊“王八精”。逗得所有人哈哈大笑。奶奶每次说起这事都笑个不停。

我姐姐和妹妹也都喜欢文艺,舞跳的很好,但唱歌高音总是上不去,是不是也是爷爷的真传。

爷爷的时尚

爷爷酷爱传统文化,他喜欢京剧、古琴、诗词、字画、围棋,一生都致力于这些文化的保护和传承。但年轻的时候,也有着时尚的一面。说起爷爷的时尚,奶奶有着美好的回忆。

爱吃西餐是有了名的。在天津时,太爷爷和太奶奶喜欢吃河南菜,所以家里的厨子也是河南人。爷爷也有他爱吃的河南小吃,那就是白菜心糊糊,是一种用鸡汤、白菜心、鸡丝、粉丝和白面熬成的粥。但经常吃河南菜爷爷受不了。起士林和维格多利成了他常去之处,他也经常带奶奶去。起士林的奶油龙须菜、鸡肉牛肉咖喱角、鸡茸汤、沙拉面包、黑面包、巧克力蛋糕以及维格多利的罐焖牛肉、红菜汤都是他的最爱。在那儿吃饭张家不用付现金,签单即可,一年一结帐。北京的欧美同学会、东安市场里的和平餐厅,中山公园里的来今雨轩、以及后来的莫斯科餐厅,他也都是常客,那里的服务员都认识他。奶奶跟他去的多了,也学会了吃西餐。我们每次去北京,奶奶带我们去的是东安市场的和平餐厅,爷爷带我们去的是莫斯科餐厅。红菜汤也成了我们家的传统菜肴。

除了西餐,许多方面爷爷也紧跟形势。上世纪二十年代末,上海至南京航线通航的第一天,爷爷就带着奶奶去坐飞机,据说当时的飞机票还不好买。还有奶奶的一件长毛绒大衣,那是爷爷从报纸上看到宋美龄穿着,第二天就给奶奶买了一件。是东亚毛纺厂生产的,姐姐一直还保存着,现在看着还挺时髦。听奶奶说,爷爷是想让她穿着这件大衣一起去见客人,她死活不去,爷爷很生气。三十年代初,上海时兴竖着卷的烫发头,好像是从国外流传过来的,当时天津不会做,爷爷特意把奶奶从天津接到上海烫头发。

劳动改造

文革时奶奶听到别人家被抄,觉得我们家也逃不掉。她想留些纪念品,一是太爷爷张镇芳给她的纪念金币,那是为祝贺慈禧太后六十大寿铸造的,另一个是爷爷的纯金印章,再有就是太奶奶留给她的一个钻戒。值多少钱奶奶没想过,只是想留个念想。因为这几件东西,在她生活困难,靠卖首饰为生时,都没动过卖的念头,所以奶奶想把它藏起来,妈妈不敢。妈妈从入党时就一直被要求跟这个家庭划清界限,她觉得保留这些东西没法划清界限,再说如果被发现就罪加一等。妈妈的想法在当时也不无道理。抄家的时候我还在游泳池游泳,回来后家就空空如也了,不光是奶奶和妈妈的首饰被抄走了,床、被子、桌子、柜子、好多衣服都没了,就连常用的糖罐盐罐都没留下(因为那是景泰蓝的),妈妈说这次总算是彻底划清界限了,奶奶却说,东西是都清了,但血缘划不清,感情也划不清。

抄家后奶奶就被拉去劳动改造,每天上午扫大街,下午到街道自建的小砖窑搬砖。爸爸进了“牛棚”,不让回家,也没少受折磨,每月回家一次,还得有人跟着。妈妈整天的挨批斗,写检查,回来很晚。对于多年都未从事体力劳动的奶奶,一整天的“改造”已经很累了,但晚上回家,她还是尽量给我们做些可口的饭菜,她说我们正在长身体,要好好吃饭。

街道革委会的人劝奶奶揭发爷爷,说你也是苦出身,但还是在资产阶级家庭里生活了许多年,一定知道张伯驹的很多事情,只要你揭发他,批判他,就可以解除你的劳动改造,奶奶什么也没说,他们又说,你都被遗弃了,就不要包庇他了。奶奶仍然什么也没说,继续她的天天搬砖扫大街。“己所不欲勿施于人”,这句话奶奶常挂在嘴边,她是这样说的,也是这样做的。

奶奶和我们的小院

善良、真诚和宽容是奶奶的处事哲学。在我的印象中,她从来没跟别人红过脸,谁家有困难她都会帮助,谁家有什么矛盾也找她去说说。她不仅是我们的奶奶,也是很多人的张奶奶。

爸爸妈妈的同学、同事经常带着孩子到我们家玩,有事就把孩子留下来,由奶奶帮着看。别人感谢她,她总是说,我也帮不了什么大忙,这些小事,我能帮多少是多少。小院里(我们院是一个有八户人家的小院)哪家的父母加班,孩子没人管,奶奶就接到家里,和我们一同吃饭,太晚了就睡在我们家,奶奶的大床上经常是横七八竖的躺着好几个小孩。

1963年发大水,我们院的人都转移到了八一俱乐部二楼避难。由于大人们都在单位抗洪救灾,奶奶就成了这里的大家长。当时院里的孩子们都还小,白天喊完这个找那个,晚上又帮孩子们盖被子、扇蚊子。

平时家里做了什么好吃的,奶奶总是让妹妹给每家送去一些,全院分享。每年熬腊八粥我们总是用最大的锅。在奶奶的带动下,院里的叔叔阿姨也都这样做。

奶奶对大家好,大家对奶奶也很仗义。抄家那天晚上,我们没有床被,无法睡觉,院里的叔叔阿姨就把我们接到他们家里睡觉,没人说要和我们划清界限。奶奶扫大街时,邻居奶奶还偷偷的给她送水喝,吓得奶奶赶紧跟人家说,千万别送水了,会连累了你。还有一次掏茅房的工人从茅坑里掏出一张报纸,上面有毛主席语录,他觉得事情严重,就报告了街道革委会。革委会来人后,未做调查就认定是奶奶干的,不管奶奶怎么解释,他们都不听。全院的叔叔阿姨都说奶奶不会干这种事,他们还是不信。后来是雇农出身的郑奶奶揽了过去,她说是我干的,我不识字,我不知道上面写了什么。

同院的小朋友也都认这个张奶奶,有什么好吃的都给她尝尝,有什么新鲜东西都会拿给她看,包括他们家做了一对新沙发,都让张奶奶先坐坐。现在想起那时的小院生活,觉得特别温馨。

奶奶是这样一个人,她不知道深思远虑,只信奉车到山前必有路,没有过不去的火焰山;她不会讲大道理,也干不了大事,但做的小事都能让人感到温暖;她不善于社交,但她能把旧社会那个大家庭和新社会我们这个小院都带动的团结和谐;她豪门贵族的生活能过,搬砖和泥扫大街也很坦然。

在爷爷阴影下成长

姐姐一直是一个好学生,小学就在全市的拔尖比赛中拿前几名,上中学后数理化考试经常是年级第一,文艺体育也是学校的尖子,还拿过全市中学生运动会的冠军,每次招文艺兵、体育兵她都是首选,但只要一政审就被刷下来。毕业分配,学校准备让她留校,也是因为政审不合格上级不批,后来学校又给她分配了三次工作,都被退回,班主任带着校团委书记去用人单位给姐姐打包票,跟人家说这是个德智体全面发展的好学生,最终也无济于事。那时的政审不看个人表现,只看家庭出身。姐姐情绪很低落,经常自言自语的说:我怎么这么倒霉,生在这种家庭里。奶奶对她说:不要恨你爷爷,他没有干过坏事,也没有欺压过什么人,他不是报纸和广播里说的那种资本家。奶奶还说:“身正不怕影子斜,车到山前必有路”。这是奶奶的座右铭。后来也成了姐姐的座右铭。

我小时候比较淘,大人都回不了家,我就在外面到处跑,手冻的像个馒头,奶奶晚上“改造”回来,总是一边给我烫手一边教育我。让我别到处乱跑,干点正事,说爷爷像我这么大时已经会写诗了,我心想,又说爷爷,就因为爷爷,我连红小兵都入不了。有一次我跟外院的小朋友打了起来。晚上奶奶带我给人家赔礼道歉,我心里很不服。我说是他先骂我狗崽子的,奶奶说,他还小,不知道狗崽子是什么意思,再说了“冤冤相报何时了”。奶奶识字不多,但我们经常听到她说一些有哲理的句子,我觉得她是从京剧和评书里学到的。关于这些句子妹妹还总结了很多,她说这对她长大后待人处事的理念形成有着重大的影响。

关于爷爷想去美国一事

关于爷爷曾想去美国,爸爸说确有其事,当时爸爸正在上大学,就住在弓弦胡同的家里。

那是1946年二季度末,蒋介石把抗战时期的战区及战区司令长官制恢复到正常军事体制,借此机会,他撤销了非嫡系的孙连仲十一战区司令长官和河北省主席的职务,只任命为掌管河北省公安的保定绥靖公署主任。本不想打内战的孙连仲想辞官后带着全家去美国(但后来被蒋介石调去了南京)。北京市长熊斌也被调离,继任市长是一个姓刘的,跟爷爷没有什么联系。

孙连仲离开北平之前曾和爷爷讨论当前局势,他认为国共的战争会愈打愈烈,北平这个必争之地,迟早会陷入战火之中,这样人身及字画的安全都会受到严重威胁。他建议爷爷去美国躲避战火。所以爷爷考虑卖掉弓弦胡同的房子,然后带着潘素奶奶和他的字画去美国暂住。在那里可以进行巡回收藏展,以维持生活所需。当然爷爷不希望一直在美国生活,他只想躲避战乱,别让他的宝贝字画毁于战火,等中国平定下来后再回来。 抗战时期爷爷带着字画提心吊胆的从北京躲到西安,又从西安躲到了南阳的孙连仲司令部,再起战火他真的不知往哪里躲了。爷爷让孙连仲去美国后,帮他在美国安排,自己在北平做准备,他一边找弓弦胡同房子的合适买主,一边请了一位曾在美军当翻译的张宝剑来教潘素奶奶英语。但是孙连仲走了以后就一直没有消息,爷爷就找到了北平军调处执行部的美方代表罗伯逊,让他帮助办理去美国的一切手续,为了与罗伯逊联络感情,爷爷至少为他在家办了两次宴会,请了高档中餐馆的厨师掌勺。然而让爷爷没有想到的是蒋介石很快就撕毁了双十协定,开始了全面内战,随着美国支持蒋介石打内战,8月10日美国驻华大使司徒雷登和军调组长马歇尔宣布调节失败,军调组解散,不久后罗伯逊回国。由于罗伯逊的不辞而别,再加上潘素奶奶整日忙忙碌碌,英语也没学会几句,去美国的想法暂时被搁置。后来燕京大学原校长司徒雷登(后任驻华大使)也提议让爷爷去美国躲避战火,但爷爷考虑再三,最后还是放弃了去美国的想法,他怕万一回不来,宝贝字画怎么办?

爸爸本以为弓弦胡同的房子就不用卖了,可是爷爷又遇到了《游春图》,房子还是卖给了主管辅仁大学的天主教会,还卖了一个好价钱。

卖了原来的房子后,爷爷在帽儿胡同租了一个宅院,全家搬了进去。

后海是个代名词

文革那些年,奶奶从不和我们谈爷爷的事,她怕我们一不留神说点什么,即伤害了爷爷也伤害了我们自己。改革开放后,奶奶会经常的唠叨些爷爷的事,后海就成了常用词。

1975年爸爸的问题得到平反后,带妹妹去后海看爷爷,那时买北京的火车票已经不用革委会开证明了。回来后奶奶问了许多。

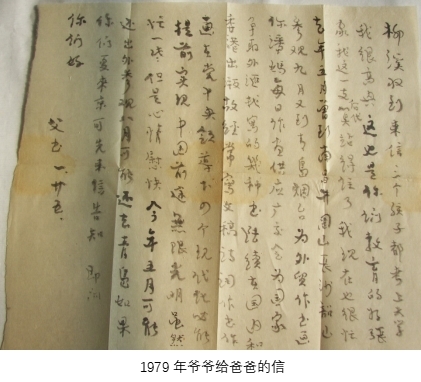

1978年是奶奶最高兴的一年。恢复高考后姐姐和妹妹都考上了大学,我以两分之差落榜,就考了电大。奶奶催着爸爸给后海报喜,爸爸立刻写信,把我们上学的事告诉了爷爷。爷爷回信说“三个孩子都考上大学我很高兴,张家我这一支后代算站得住了”。

1979年暑假去北京,爸爸特意请假和我们一同去看爷爷。奶奶嘱咐我们,到了后海不要把文革受牵连的事告诉他,他会难受的。奶奶总是这样先为别人着想,其实我真想去倒倒苦水。果然爷爷见到我们首先问的是文革中受了什么牵连,我只好说那都是以前的事了。爷爷说,那我们只谈高兴的事,他问了我们都学的什么专业及学校的一些情况。然后就带我们到莫斯科餐厅吃饭。饭后又去了北海后门的中国文史馆,我当时还很纳闷,去文史馆干什么?他让我们把自己的大学的名称、系、班级及详细地址都写出来,交给了文史馆负责人。爷爷告诉我们,要给每人开一份他右派平反的证明,寄到学校去。他怕我们的档案里有他右派的情况,影响我们的政治前途。看着爷爷这股认真劲,看到为了我们的前途,八十来岁的爷爷拄着拐棍走这么远路,我的怨气没有了。其实爷爷的心里一直有我们,他一直把我们的前途和命运挂在心上,只是文革中他自顾不暇,况且那些阴影也不是他能改变的。

妹妹到南京上大学,本来不是她的志愿,学校招生人员到我家做工作,奶奶就为她做了主,奶奶认为出去锻炼锻炼可以长见识。虽然愿意让我们出去锻炼,但妹妹真的要去南京了,奶奶又有些不舍,怕她吃不好,怕她冻着,说南方阴冷,让妈妈把被褥做的厚一点,结果到了学校,她的被褥是宿舍里最厚的。当时从石家庄到南京的火车没有直达,只能从北京或德州转车。所以只要妹妹从北京转车,爸爸都会提醒一句,别忘了去后海。妹妹大三那年去后海时,潘素奶奶看到她手上只缠着一块项链表,就把吴素秋送给自己的一块精致的金色坤表转送给了妹妹。

1982年我结婚,奶奶和爸爸都说我应该去后海,让爷爷也高兴高兴。我们决定去北京,同爷爷及潘素奶奶一起过春节。我们和爸爸是三十那天到的后海,我带着新婚妻子给爷爷和潘素奶奶磕了个头,爷爷还给了我们二百块压岁钱。潘素奶奶准备了两张行军床,还特意给我们买了两床红缎面的新被子。晚上在家吃的年夜饭,饭菜很清淡,好像有砂锅豆腐,番茄土豆沙拉等。爷爷吃的挺高兴,但我感觉保姆做菜的手艺还不如我,如果我能多住些日子,一定给他做顿好吃的。潘素奶奶看着我、爸爸和爷爷,说你们爷、孙长的还真像。初二那天潘素奶奶给我们找了两张工人文化宫的联欢晚会门票,这是我第一次看晚会,也是第一次喝到了可乐。回来时已经很晚了,怕惊动他们,就想不支床了,在堂屋的沙发上凑合一晚。爷爷听到声音,把潘素奶奶叫了起来,给我们支好床,铺好被褥,才去睡觉。第二天我们才知道,爷爷一直在等我们。后几天我们就没怎么出去,白天搀扶着爷爷遛弯,晚上我帮他洗脚、洗下身。该回石家庄了,爷爷抹起了眼泪。我赶紧说过一两年我们有了孩子一起来看您。爷爷高兴的连连点头,说等潘素奶奶有时间了给你们画一幅画,他给题上字,然后寄回石家庄。还说等把房子都收回来后,给你们留两间,这就是你们的家,到北京就过来住。回家后我还跟妻子说,以后有时间就来看爷爷。可这一别就再也没见到爷爷,也没有等到爷爷题字的画。

再次到后海就是全家一起去参加爷爷的追悼会。爷爷病重时爸爸、妈妈都在身边照顾、陪伴,我有事没去,这成了我一生的遗憾。

妹妹每次去北京都会到后海看潘素奶奶,有一次潘素奶奶告诉她,要去钓鱼台国宾馆作画,可以带着她去参观参观。那天妹妹去了钓鱼台,看到潘素奶奶正在临摹《游春图》。

1984年姐姐结婚去北京,第一天去后海看了潘素奶奶,当时她老人家身体还不错,也说等有时间了给她们画一幅画。第二天姐姐和姐夫又去八宝山祭奠了爷爷。

最后一次去后海,是从报纸上看到了潘素奶奶逝世的消息。我和爸爸去八宝山给潘素奶奶深深的鞠了一躬。从此以后,后海就成了我的记忆。

|