1943年,美英苏三国在德黑兰召开三巨头会议,决定了二战的命运。前苏联有一部著名电影名曰:《德黑兰,1943》,反映了这一重大历史事件。

2007年,中国收藏家的代表远赴德黑兰,撞击着元青花的世纪之谜!

1. 楔子

离预定的5月2日离沪起飞的时间还有6天时间,但我和我的助手小王的准备工作已经忙得不亦乐乎了。“考察伊朗馆藏元青花”——这对中国人来讲简直是一个天方夜谭式的故事。六年前中国专家代表团访问土耳其时,反反复复地准备、联系了好几年,最后要等到土耳其政府总理的批准后才进入托普卡帕宫。这次不同,我们在上海召开了元代瓷器国际研讨会,请了伊朗国家博物馆的专家前来,我们也招待了,礼送了,淡淡的,也没有什么特别的企求。但对方倒热情,不久,函来了,有请,并且费用包了。想象中太困难的事来得这么容易,这与成功的收藏感觉完全相同。

六年前我们到托普卡帕宫访问时,我对元代瓷器的认知还很粗浅。今天不同了,身经百战,苦甜尝尽。脸皮也厚了,胆也壮了,眼光也锐利了,要去看个究竟!这可是世界上馆藏最为神秘的地方啊!

伊朗方面非常大方地同意让你上手,条件是不要搞坏(参加上海会议的蒙古的几件残片被我们不小心搞坏了,赔了一笔钱才了事)。

俗话说细节决定成败。朝拜了托普卡帕宫后,我的文章在《收藏》发表,其中有一点是关于火石红的:元代不少青花瓷底部硬是没有火石红!我注意到了,并发表了。从此关于“瓷器越老火石红越浓重”的经典结论烟消云散。这次宝贵的西亚之行,我和许多藏友有无数的问题想求解,只是苦于平时没有标准器可上手,自己的答案是否“可靠”不得而知。这次看伊朗馆藏,谁敢怀疑它的可靠性呢!有朋友说:“每一个细节都是重要的,因为它们是标准器。”底部处、内旋纹、釉沾、边线、钴料、气泡、发色、重量、纹饰、胎料、落款——有没有大元款或其他什么款?这可是至关重大。还有,伊朗人说元代有伊朗工匠在景德镇,有没有史书记载?西亚的钴料矿在哪里?现在伊朗用的钴料与元时有什么不同? 还有,伊朗有釉面检测,我们带了一个玉壶春去,能否请他们检测一下?再把这件放到我们国家博物馆检测一下?比比看,情况如何?

这个遥远的神秘的国家的文化,是充满魅力的。当年与阿拉伯海、波斯湾有关的传说、故事,曾是我少年时期的精神食粮之一。而它与中国的关系,更有泉州的伊斯兰墓地为证。美国学者劳费尔写过一部书,名叫《中国对古代伊朗文明史的贡献》①,揭示了两国关系之渊源。

关于中国古代文明和中亚、西亚的影响关系,欧洲的某些学者曾提出不少荒谬的说法,其中最骇人听闻的就是法国人拉库普列(Terriende Lacouperie)的“中国文明西来说”。这个荒谬说法现在已不值一驳。但详尽地考察中国文明与西亚的相关影响,劳费尔的书还是有一看的必要。中国人没有写,伊朗人有没有写?要去了才知道。一个德国出生的美国人在1919年写了!这是欧美人类学研究的一部重要的著作,意义非凡。

劳费尔写了些什么呢?他详细考证了伊朗传进中国的植物、矿物状况,条目有“苜蓿”、“胡桃”、“胡麻”、“指甲花”等76项;中国传入伊朗的有方竹、丝绸、黄连、高岭土等26项。关于高岭土,他写道:“伊宾.阿尔发鸠称赞中国的技艺工业,尤其是陶器、灯,和其他这一类的耐用工具,之后多人称赞是由于它们的制造技巧高和经久耐用。波斯人称高岭土为“xak-i cini”(“中国土”)。波斯语里的“瓷”字是fagfuri-i cini。就我所知,fagfur是伊朗语里唯一的指中国事务的字眼,它直译汉语“天子”②。

关于中国陶瓷的记载非常有限也非常宝贵。法国人费琅编的《阿拉伯波斯突厥人东方文献辑注》(1912-1914)作为“中外关系史名著译丛”由中华书局出版③。其中雅库特一节提到了中国瓷器。雅库特(yakut,1179-1229),是祖籍东罗马帝国的希腊人,大官人的奴仆,被派往东方旅行和贸易。他编写的《阿布-杜拉夫·米萨尔·本·麦哈黑尔说学记》中写道:“这里(指印度)制造陶瓷器皿,销售给我们的国家,声称是中国货,其实不然。因为中国的粘土比这里的粘土要坚实得多,耐火性也好。用该城的粘土制造与中国器皿相同的器皿,用火焙烧三日,而耐火性不过三日,然而中国粘土可在炉中连续培烧十日。故这里瓷器是黑色,而来自中国的瓷器无论透明与否均为白色或其他彩色。”④

这极宝贵的资料出于相当于中国元代时的波斯典籍。这里提供了十分珍贵的信息:第一,中国瓷器很有名,以致于其他地方要冒充它出口;第二,中国瓷器培烧十日,无论釉面透明、白色、彩色,质地好,我们已知的在西亚地区的元青花的确是美丽非凡的工艺杰作。元代的波斯人也作了如此记载。

波斯人究竟保存了什么样的中国元代瓷器呢?对所有中国人来讲,还是个谜。我们只是通过图片知道了一个大概,但即使图片的数量也十分有限。这个谜马上要解开了,我们迫切地期待着那一刻!

2. 再返托普卡帕宫

这是到伊朗去的附带的收获。从上海到伊朗要从迪拜转机,既要转机,为什么不到伊斯坦布尔转一转呢?再去一次,观感会完全不同!于是马上与托宫联系,好在途经土耳其不用签证,我们就多了两个白天的时间再去考察托宫。

六年前,我写《通往托普卡帕的梦幻之路》时,确实是带着朝拜的心理去的。元青花对中国人太神秘了。托宫的元青花对去的中国专家来讲,都是第一次见到,在中国也没有相同的馆藏。当时的神奇之心回忆起来,还历历在目。

六年过去了,随着国内收藏元代瓷器存世睛况发生了变化,国内持有元青花瓷器的收藏家不在少数,除了与这些元瓷收藏家广交朋友外,我本人也收藏了若干件元青花大器,其中有一些与土耳其馆藏是完全相同的。触摸、赏玩、切磋⋯⋯我们对自己手上的东西可以说是知根知底,熟悉至极了。它们像自己的家里人那样,天天可以见到,可以对话,甚至可以与你相知。有了这些感性的积累与没有这些积累去观摩托普卡帕宫的元青花,情况是不一样的。让我再看看它,托宫的珍宝!我们收藏的东西究竟与你是不是同出一胎? 现在我可不是旁观者了,我也可算是个业余的专家了!

我想象着再到伊斯坦布尔的那一刻,令人难忘的博斯普鲁斯海峡碧蓝碧蓝的色彩与澄明的蓝色的天空相衬映,夏宫坐落在细浪拍岸的蔚蓝色的马尔马拉海边,而托普卡帕宫周边的圣·索菲亚清真寺、蓝色清真寺、土耳其古代艺术博物馆、如织的游人⋯⋯这一切令人陶醉的程度与托普卡帕宫所藏的蓝白相间的元青花完全可以媲美。

从上海到伊斯坦布尔要飞12个小时,当地时间清晨6时到达机场,而中国北京时间已是上午10点多了。快速地打点安排后,当地时间9点整,我们已迫不及待地等候在托宫的入口处了。约定与托宫馆长见面的时间是下午3时,所以,我们有足够的时间再看,再看土耳其的元青花。

再到熟悉的地方,再站在当年留影的地方拍一张照,可惜汪庆正先生已经作古,而下午托宫副馆长艾丝维尔达女士告诉我,他们的馆长已在三年前去世!令人感慨系之!正是岁月易逝,人生苦短,元瓷正名,时不待人啊!

这次我可以清楚地告诉各位,托宫的展出品与六年前一样,没有任何变化。元青花是14件,其中一件他们把它当作明青花放在另外的柜子里,而一件洪武大碗他们把它当作元青花。器型有碗、盘、梅瓶等,没有人物、图案,全部是花卉、龙纹、凤纹。与我在国内接触的元青花相比,它们的特点是:青花发色浓艳、纹饰繁密,伊靳兰装饰风格突出。其中一只鱼藻纹罐,六年前我拍过,不过那时还没有高级数码相机。现在不同了,我们用的是几台专业数码相机,同时从各个角度拍摄,并且马上到手提电脑上选择编辑,在许多张中挑一张能看最佳效果的,放大看微观。所以,细部、局部都可以看得很清楚。我仍要说这句话,如不是在托普卡帕宫的展柜中放着,让今天的许多人看这只罐,不判它死刑才怪呢!用“一点否定论”的观点看,此罐鱼纹上的青花呈色“黑白分明”,几乎没有过渡色,这与一般常识不符,但它就是典型的元青花。另一只元青花花卉纹梅瓶,国内仿品很多,而且很像,但细看青花呈色,它是“活”的,在浓艳之处有鲜活的“流动状”,而仿品由于用料不同,也可作出浓艳妆,但釉面是“死”的,这种区别要有相当的实践经验才可把握。

总括起来,托宫公开展出的14件元青花总体风格不同于中国南方出现的博陵第和其他窑口的元青花。它与中国北方出现的器物十分相像。其中一件花草纹盘,发色浓中偏蓝,青花呈色稀薄,用笔处浓艳不一,率性随意地制作心态跃然器上,此器与我本人收藏的几件出自山西、内蒙古交界处的元青花完全一样。

此次访问托宫,由于是途经性质,我们想上手馆藏的目的没有达到,副馆长回答我:“太难了,这要经过文化部的批准。”——确实,托宫的警卫之严令人感叹。我们在拍摄过程中,上午、下午各有一人拿着单子,一件件地与展品核对,他们每天有两次清点展品的程序。所以,六年前,中国专家上手馆藏品几十件的幸运事,今后大概不会再有了。但我们很幸运,艾丝维尔达是老朋友了,她答应她亲自去拍馆藏元青花的底部给我传过来。她们没有现成的,——外国人,从未到过中国,从不了解中国人如何为元青花吵得你死我活,怎么会想到那些不起眼的元瓷底部是怎样的关键性的地方啊!她让我在图案上排选要看哪些器物的底,我当然就拣典型器啦一一我相信她不会失信的。

我尽了最大努力去弥补六年前由于自己知识准备不足的缺憾。六年前是上手了几十件托宫的元青花,但由于知识准备不足,不会像今天这样即使没上手也能看得更多、想得更多。此次旧地重游,我最大的感慨是:一批托宫馆藏品与我国北方出现的元青花完全相同,它们当年的外输路线是怎样的呢?可能不是海上,而是陆上丝绸之路!要解开这个迷,必须到伊朗。好在马上就要飞德黑兰了,对方已作了周密的招待准备,我们提出的访问清单也够可以的——要全部看到伊朗馆藏元青花,并上手,要看钴料产地,要带一件中国元青花机检......清晨3点钟,德黑兰机场有人接。临行前,有人说美国的航母在波斯湾,不要吃炸弹哟!为了这百年难遇的机会,冒点风险也是值的。我们不是单纯的旅游者:我们有相机、电脑、媒体......我们背后有多少双期待的眼睛,期待看到伊朗馆藏的中国的元瓷,看到伟大的波斯文化。我们有责任把这一切传达给中国。

3. 元青花上的“波斯纹饰”

5月5日凌晨3时,土耳其航班把我们送到德黑兰机场,出口处有伊朗国家博物馆的英文译员Nouri女士在等候。我们是老朋友了。2006年10月上海元瓷国际会议就是她陪同伊朗国家博物馆的专家前来。此次相见,格外高兴。去宾馆的半小时路上,我力所能及地用英文跟她闲聊。她告诉我,这次邀访,伊朗方面非常重视,通过外交途径与中国方面取得了联络,共同作出了安排。我终于明白了我们的签证当天就下来的原因,原来元代瓷器这个项目还真是不简单呢!

德里兰不是一个漂亮的城市,灰蒙蒙的天,遮住了远处的雪山的真面目。大多数黄灰色的房子正正方方,现代和历史的痕迹都难以一目了然地寻觅,但我们的宾馆是一流的五星级,“LALEH LNTL HOTLEL”意为郁金香宾馆。伊朗方面把我们当贵宾接待,而且还允诺几十件元代瓷器可以细看,可以上手,可以拍照。我不知道该用什么语言来形容自己的心情。中国的文化研究者、收藏家、文博专业人士,所盼望的就是这一天啊!伊朗馆藏元青花,中国人谁也没有见过它们的真面目啊,也没有一个中国人能走进库房去上手摸、研究。今天,幸运之神如此眷顾我们,德里兰之行即使炮火连天,也值得去一趟啊!

还有几个小时,下午将去伊朗国家博物馆。中国人等待多少年的这一刻,终于快来临了。

⋯⋯很遗憾,下午不是去国家博物馆。国家博物馆馆长的接待是次日上午开始,中午还要一起用餐。所去的是伊朗地毯博物馆。

疲劳令人昏昏欲睡,到伊朗地毯馆的时候已经下午3点。我从来没有对地毯感过兴趣。所以,一进喑暗的大厅,我有点心不在焉。然而,意想不到的情况出现了!伊朗地毯与元青花有关系!我自己被这一发现震得精神一振。

在这里的地毯上,竟然看到了横S纹、缠枝莲纹、卷草纹、莲花纹⋯⋯与元青花大罐上的装饰非常相像。于是我再寻找更老的地毯,一直到公元前500年的波斯地毯,从中都可以发现元青花花纹的影子。无独有偶,我们发现的元青花器上也发现了波斯文字。这些文字,国内有人写文章猜想是维吾尔文、阿拉伯文等,但经伊朗专家分析,确认这是波斯文,看不出意义,可以推断是签名,伊朗工匠有对自己作品留名的习惯。如这是伊朗工匠在中国的窑厂作画后的签名,那么,一切均可迎刃而解了!——也就是说,元时有一批伊朗工匠在景德镇根据西亚人的审美要求作画,并将这批瓷器运到西亚。当时中国元朝与伊朗同为蒙古人入主。

我将在伊朗地毯馆发现的与元青花器物上相似的纹饰命名为“波斯纹饰”。由于它以莲花为主体,波斯语称莲花为“露土思”,我们又可称这是“露土思风格”——它们的细节、装饰风格是一致的。可以推想元代生产的青花器可以分为两个部分:一部分是受西亚影响的销到西亚各国的元青花;一部分是国内工匠生产的,在国内市场销售和收藏的元青花。前者是用浓艳型的波斯钴料,后者的发色比较清亮,钴料产地不明,但装饰风格是中国化的,有人物故事、龙纹装饰等。

这个推论能否成立要靠我们认真收集细致的证据:“波斯纹饰”的来源在何处?是在古伊朗的吗?波斯工匠到了景德镇吗?有证据说明这一点吗?钴料是否来自伊朗?这几个问题弄清楚后,上述问题就迎刃而解了。

到伊朗古城伊斯法罕的发现更让我坚信了上述推论。

离德黑兰南400公里,是伊朗的第二大城市伊斯法罕。历史上著名的几个王朝在这里建都。著名的四十柱宫建于16世纪,而现在最老的清真寺建于12世纪。真没想到,在德黑兰地毯馆见到的波斯花纹,在这里的清真寺的装饰上随处可见! 伊朗清真寺的装饰花纹,我称之为“露土思风格”,即以莲花为中心的各种变型,S型的连接、阔叶、小葫芦纹、卷草等等,真是意想不到的应有尽有。

最令人惊奇的是坐落在大清真寺广场上的直径1米的石刻大碗,从外表上看与我们熟知的洪武器完全一样。而它的表面,都是典型的满工“露土思风格”。以缠枝莲为中心的横S型连接,底座的仰莲瓣纹,令人信服地告诉你这个12世纪的石刻大碗,与中国的元代、明早期的青花,有着必然的血脉上的联系。

关于元代大碗,国内也出现了直径达1米的巨型器。收藏界不清楚它是干什么用的。猜想陪葬的有之,推测吃大菜的有之。伊朗清真寺中的大碗是盛水给朝拜者饮用的!——我们见到了六座古清真寺,都有石制大碗,谜底就此揭晓。

种种迹象表明:要彻底解开元青花之谜,伊朗是突破口。谜底在伊朗,而不在土耳其。伊朗是当时丝绸之路的西部终点,又是蒙古人入主的政权。现在的伊朗语中,仍有许多完全来自中国的词汇,发音是汉语的谐音,如“等”、“王”、“大王”、“牌子”、“太白”、“夫人”、“公主”、“丞相”等。古波斯一直到公元6世纪,是一个强盛的西亚强国。更多地深入了解伊朗的文化,元青花的秘密一定与此有关!

4. 苏来麻尼! soleimani!

伊朗时间5月6日上午10时,与伊朗国家博物馆伊斯兰部主任Rohfar女士会见是宝贵的开端。我们求知心切,直奔主题。谈话内容大致分两个部分:第一部分是关于元代瓷器的;第二部分是关于双方合作的。

她肯定地告诉我们说,元时有伊朗人在中国,是伊朗派到中国去学习制瓷的。但具体材料在什么书上有什么记载,要去专门查找。元代瓷器上的花纹,如横S纹、莲花纹等,与伊朗文化有十分深厚的渊源关系,不仅在12、13世纪的元代,而且早在古波斯时代,就十分流行,是伊朗文化中十分常见的纹饰。关于中国人叫“苏麻尼青”的外来钴料,我们得到了想象不到的答案。主任说。在德黑兰以南大约400公里的地方,有个小村庄,叫“Ghamsar”,属于卡尚市,这个小村庄的先人在古代发现了闪着银色光芒的石头,当地人叫“穆罕默德兰”,即现在学名叫“钴”的矿物。提炼后经火焙烧成为兰色,用以装饰清真寺。由于太神奇了,当地人用伊斯兰圣人的名字“Soleimani”(苏来麻尼)称呼它,即中国人称之为的“苏麻尼青”。

我惊讶伊朗人十分娴熟地说着“Soleimani”,我听不懂波斯语,也听懂了这个词。关于这个说法,有13世纪的书本为证。

主任当场拿出写于13世纪的波斯语复印本,翻开说,“就是这段”,然后,翻译努里女士当场把它译为英文,照录如下:

Artists says: this stone is named soleimani The mine of this stonelocated inGhamsar in kashan mountains. They told the name may be taken from thename of Sokeimani prophet (书名:《ARAYESALJAVAHER and NAFAYES ALTAYEB》,Abolghasem Abaollah kashani writer 13th century) 中文翻译如下:“艺术家们说,这种石头被称之谓‘苏来麻尼’,产自卡尚山区的格哈默沙。他们说,这名字也许与先知苏来麻尼有关。”

主任告诉我们:现在这种钴料早就没有了,伊朗也没有。(我心里说,现在景德镇的仿家吹牛吹破了天,说仿品用的钴料都是进口的.竟然也有人信!)

主任还说,伊朗有书记载:“苏来麻尼”作为货物卖到中国。

我长吁了一口气,真是踏破铁鞋无觅处,得来全不费功夫。中国叫这种钴料为“苏麻尼青”,“青”这个后缀是中国人自己加上去的。“苏来麻尼”、“苏麻尼”,古时译名少了一个音而已!苏来麻尼钴料产地不在土耳其,而是伊朗,在伊朗的首都德黑兰南400公里的地方!

关于苏来麻尼,我们当场看了两个瓷片,一个是相当于唐代的伊朗产青花陶片,另一个是中国元末明初的青花瓷片,伊朗机检的结果是:青花使用的是“苏来麻尼”。

卡尚是伊斯法罕省的重要城市之一,德黑兰以南三个半小时的汽车路程。它不但以丝织品、陶器、铜器和玫瑰香水闻名,而且受到历代帝王青睐。古迹遍布,文化深厚。而我们在炎热的戈壁奔驰400公里,感兴趣的还是因为它是“Soleimani”的原产地,我们是来凭吊的!

钴矿所在的小村,离卡尚40公里。一片山坳之中有不少平整的民居,远处是光秃秃的起伏不断的山脉。我们费尽周折找到一位在矿上工作过的村民,他断断续续地告诉我们:“这里开采的是一种黑色的矿,加工后变成蓝色,用来装饰清真寺的。60年前,矿已经封了,洞塌了。进矿有个大洞,里面分成几个矿道,有铁矿、铜矿,还有这种黑色的矿⋯⋯”我惊呼:这是伴生矿!

西亚人用钴料的蓝色来装点清真寺,这是六年前我在土耳其访问时就知道的。而这次来,是伊朗国家博物馆明确地查实了古书记载,并且是他们已知的信息,这里就是“苏来麻尼”(soleimani)的产地。终于找到了!这个伟大的,在13世纪的书上就记载了的“Ghamsar”小村!可惜,废矿离村距离不近,还要向山里步行19公里,这次是来不及了。伊朗国家博物馆的朋友热情地要村民到废矿去采一点可能有的样品,并会寄到中国。

这是迄今为止中国人所能采集到的关于苏来麻尼产地最直接的信息!我们到了伊朗国家博物馆知道的产地,并见到了老矿工,知道了“伴生”等情况。

我马上联想到国内对苏料的种种传言和景德镇仿假者造出的弥天大谎。一个谎言说:他们进口苏料仿假。我们到现场后,就很清楚了:60多年前该矿已经洞毁封门,伊朗的“苏来麻尼”已经不存在了。另一个谎言是现在用化工办法能加工出与苏料完全一样的钴料。“伴生矿”这个信息完全打破了这一谎言。伊朗的伴生矿有铁、铜等元素,由于与铁矿相连,所以,它才是“高铁”。“伴生矿”是大自然惠赐的特殊礼物,是“个别”,是“不可复制”!要想在中国的几个土窑厂配出伊朗的伴生矿钴料,存在这种可能吗?这是中国社科院实验室也做不到的事情!造假者连基本的科学常识都不具备,具备的是被金钱冲昏了的头脑中的胡思乱想!

虽然没到矿山里去,但这烟雾弥漫的神奇的对中国有特殊意义的矿藏如此诱人,令我们在伊朗高原火辣辣的阳光下出神远眺,心里默默期盼着元青花雾开日出的这一天!

5. 钴料呈相:对鉴定元青花有特殊意义

当伊朗朋友带我们走进他们的库房“中国之家”时,我真的激动得心跳加快,背脊冒汗。“这是700年来第一次有中国人能触摸到这些中国瓷器!”这是博物馆的馆长介绍时说的第一句话。简陋的白色铁皮箱慢慢打开,放满柜子的是青白相隔的美丽的青花瓷。伊朗国家博物馆的专家明确告诉我:他们馆藏28件,别的地方没有发现有中国元代瓷器,阿别尔清真寺也没有。

他们一件件地将元青花搬出来,我们上手、拍摄、用放大镜观察呈色,用手电筒看器里⋯⋯馆藏元青花计有凤纹大罐、花卉纹梅瓶、卷口碗、留白花卉纹大盘等,还有一件龙纹盘和鱼藻纹罐。每件上面都有后刻上去的伊朗16世纪国王的方型印章。由于是传世品,件件釉面老旧。从保存来看,托普卡帕宫所藏43件元青花更完美、漂亮。但伊朗馆藏28件的青花发色和画工实在是美,实在是典型。钴料发色是典型的苏来麻尼(soleimani),深蓝中透着纯蓝、亮丽、晶莹,件件器物都用典型的波斯装饰手法——莲花阔叶缠枝横S纹,即“露土思风格”。

特别值得一提的是,伊朗馆藏元青花的底足处理方法。底足有火石红的少见,只有一两件有典型的火石红,大部分是没有火石红的。圈足是有倒梯型的、直角的、底平的、阔旋纹的,总之,不是一个模式,一个样子。

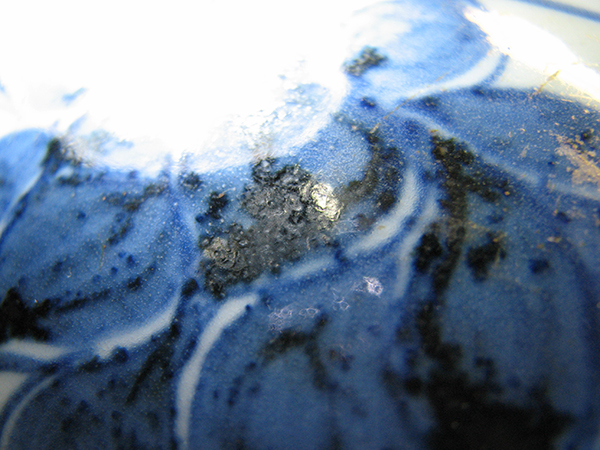

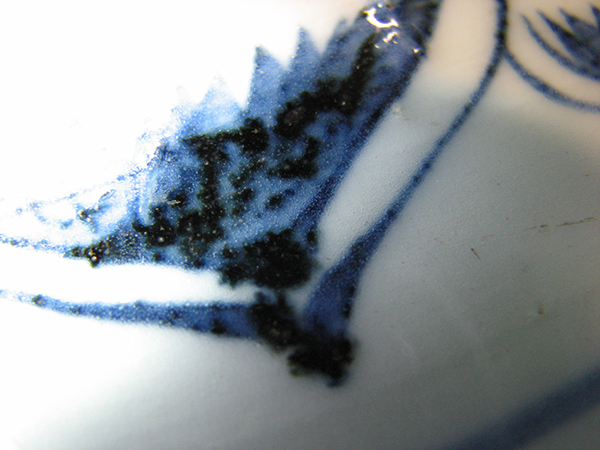

此次考察的一个重要特点是由于技术的进步,我们自己带了高像素微距数码相机,在距釉面半厘米的地方拍摄了伊朗馆藏元青花釉面钴料发色的几百张照片。经上电脑放大后效果非常好。“苏来麻尼”料的深蓝青特质的沉淀、晕散、凝结⋯⋯都一一清晰地呈现出来。我要特别说明的是,景德镇新仿、高仿元青花也想做出铁锈斑的效果,但仿家已完全不可能用当年的苏料复原。加进氧化铁成分后的化工料,变成不伦不类,加重笔渲染以后,更是面目可憎。只要熟悉了真品苏料的微观效果,仿品在放大以后的微观呈相看上去苍白、单调、无层次,面目可憎,一览无余。

此次伊朗之行得到的一个明确的答案:就是所谓的“苏麻尼青”是soleimani的古人的汉译加后缀,准确的译法应是“苏来麻尼”——一个伊斯兰圣人的名字。它只产自伊朗,它曾大量销往元代中国!由于它的唯一性,即使根据釉面效果,我们也能确定它的身份,如加上机检就显得更加明晰了。使用苏来麻尼钴料制作的一批元青花,不仅在土耳其、伊朗能见到,英国、日本、美国也有,在中国大陆民间也有。我们只要有苏料的成分检测标准,一上机就可一目了然。同时,由于我们在伊朗元青花釉面上看到的微观呈相的特点是有规律的,是无法仿制的,所以,收藏家对自己的藏品可以自我检测,可以将釉面用数码技术放大,观察它釉面青花呈色的细节,就可作出大致的判断。

我们两次进入伊朗国家博物馆的中国瓷器库房,共工作了约8个小时。反复地上手元青花。由于伊朗方面已经把全部元青花的正面、底部和局部细节图给了我们,也由于我们第一次进库房后,意识到拍摄微观画面才是我们要完成的独特的任务。所以,第二次进库房的时候,我们就设计了主要拍摄青花釉面微观图的目标----这是在数码照相发明之前人类无法做到的事。回到宾馆,我们迫不及待地将微观图在手提电脑上放大。一共有200多幅宝贵的馆藏釉面微观图,经我们二级放大后,再一次让我们清楚地看到伊朗馆藏的元青花的真面目,用肉眼直观看不到的结构、细节都清清楚楚地展现在我们的面前。我们的目标很清楚:找到规律。至少在200多幅伊朗馆藏的釉面微观图上寻找规律。看,反复看,排比、对照、分析⋯⋯微观釉面显示苏来麻尼钴料在1300℃高温下有相同的呈相规律,这些是仿品根本不可能有的特征:线性结节、斑块、滴状边缘、沙滩式印迹、中心结晶、色阶梯次过渡⋯⋯这是进口苏料高铁低锰特征及其他特定伴生金属元素在1300摄氏度高温下烧结后呈现出来的规律性表现。这种微观状态是无法人为控制的,是在火的焙炼中形成的。更令人信服的是,我们所拍摄的200多幅伊朗馆藏微观图,全部有相同的表现特征。

为了进一步证实我的推测,我又将自己在大英博物馆、大维德基金会、日本东京美术馆、松冈美术馆、土耳其托普卡帕宫博物馆拍摄到的元青花近摄片的放大效果与伊朗的对比,情况也完全相同。而与新仿品对比,情况完全不同。所有这些元青花微观的重要特征,在新仿品的微观图上全部没有!只有强行增加的铁质块状,一切自然的色阶过渡变化都不存在。这正是人算不如天算,在1300℃高温下,仿家的手伸不进炉火里!

于是我们就有了这样一个推理:

伊朗馆藏近摄微观资料是我们亲手拍摄,是无可争议的一手资料。对它的分析可得出一个结论:这几百张微观图具有某种规律性的特征。我们借此可以与国内收藏的元青花釉面进行微观对比,一定可以筛选出一批使用了与伊朗馆藏相同的钴料的青花器,而我们知道进口料只在元--明早期使用,再加上对胎、画、釉、老旧、器里等方面的观察,对一批元代瓷器的认定就不是比登天还难的事了!

综上,此次土耳其--伊朗之行,主要有四大收获:第一,证实了中国的元青花与伊朗、与波斯文化有相当密切的关系,其中种种谜团可以通过中伊文化、交通、贸易史来加以研究解决。第二,通过伊朗方面提供的13世纪的书本材料及机检材料和实地考察,证实“苏来麻尼”(soleimani)产于伊朗,中国的元--明早期青花瓷器使用了“soleimani”。“soleimani”是不可重复的伴生矿,在60年前已封矿停产。中国景德镇的仿元青花没有任何可能使用“soleimani”,所以,任何制假的方法都无法逃脱苏来麻尼的元素分析。第三,中国学人在世界上第一次用数码技术拍摄到了伊朗馆藏元青花的微观釉面照片,经电脑放大后,图纹清晰,特征明显,规律性强。与新仿品对比,完全呈现不同的图相。我们认为,这是金属钴“苏来麻尼”在高温下呈现的本质特征,是各种特定的伴生的金属元素的分子运动的结果,是不可仿的图相。这为我们鉴定元青花打开了一个新的视角,这也提供了一个由于技术进步而导致新的发现的一个实例。第四,作为一个元青花收藏家和研究者,我欣喜地确认,中国民间收藏家手中有一批与土耳其、伊朗馆藏相同的元青花瓷器,这是我们民族文化遗产中十分珍贵的一部分!任何人都无权忽视这个历史性存在,忽视它们也无济于事——它们属于历史,属于中华文化。

衷心感谢土耳其托普卡帕宫博物馆、伊朗国家博物馆、伊朗伊斯法罕文化部、伊朗地毯博物馆、伊朗驻上海领事馆的协助。

注:

①商务印书馆2001年第一版,北京,林筠因译。

②《中国伊朗编》,第390页。

③中华书局,1989年2月第一版。

④《阿拉伯拨司突厥人东方文献辑注》,第246页。

相关链接:

许明:第三次伊朗国家博物馆元青花考察记

许明:为中国收藏宏伟意义作个学术注释

许明:当前元青花研究面临八个问题

-----------------------------------------END-----------------------------------

|