上河里的鸭子下河里的鹅,一对对毛眼眼照哥哥。”——路遥的小说《人生》里,多次引用这句歌词。

2021年12月2日,路遥72岁了。

1992年,就是他离去的那年,王兰英有一篇《哭路遥》,次年《新华文摘》全文转发,其中有这样的情节:路遥在延安病倒,回西安下了病危,长达三个多月,一直瞒着他的女儿路远。“路遥一直挂念着女儿,每当提起‘俺那娃娃’时,就泪如雨下。为了女儿,他多想活下来。……11月19日,路遥去世两天了,遗体准备从西京医院搬往三兆公墓,就在这一天,作协的同志很委婉地告诉远远:‘你的爸爸去世了!’远远怎能相信自己的耳朵,连哭带喊地说:‘不可能!我不相信!二十天前我还在医院看望我爸爸,我爸爸好多了,我准备接我爸爸出院!’一阵肝肠欲断、撕心裂肺的痛哭之后,远远冷静下来,看见作协满是花圈,都在悼念她的爸爸路遥!女儿远远没有见上爸爸最后一面,跑到太平间去看望爸爸的遗体。起初她有点恐惧,不敢看她爸爸的遗容,当看见之时,竟天真地说:’爸爸,你咋不起来,你咋不看我一眼,你咋老躺着,你是不是睡着了?’在场的人听了眼泪哗哗地流下。”

二十多年来,讲当代文学课,读到这一段,不少弟子潸然泪下,为父女的泪和亲友的泪。

后来,那本《新华文摘》被学生借去未还。我知道,是传阅的人多,不知所踪也不是坏事。

2008年国庆,到西安开全国学报的会,在一家著名的古旧书店,又买回了那本《新华文摘》(1993年第2期),再读一遍《哭路遥》,想到自己的女儿,想到所有的父亲母亲,再次流泪。如今看见那本杂志,总觉得自己还活在容易动情的1993年。

转眼又是十几年。2021年11月间,家乡河南出了两个持续盘踞在热搜高点的新闻:“安阳狗咬人”与“封丘营养餐”。而这两个引发举国轰动的新闻,都是“哭出来的”。前者,记者小莉从做专题伊始,接连九个后续,奈何不了一个无赖,面对镜头泪流如注。后者,封丘赵岗镇戚城中学校长面对镜头痛哭曰:30多名学生“食源性疾病”,自己面对教育局招标单位无可奈何,“我不是个好校长!”

“莫斯科不相信眼泪”。不过,在某些时间与地点,老百姓相信。

如果没父亲的“泪如雨下”,没有女儿的“连哭带喊”和同仁的“眼泪哗哗地流下”,“哭路遥”的文字怕是要因为缺少“湿度”而减了温度与厚度。

如果没有记者与校长眼泪,恐怕也难有平息舆情的快速回应:停职、撤职、记大过、4人立案调查。

《道德经》第五章云:“天地不仁,以万物为刍狗"。李贺用诗解释曰:“天若有情天亦老”。然而,天若无情,则正义、公理、做人的底线、命运的定罚从何而来?

感谢史无前例的媒介融合时代,感谢媒介融合时代饱蘸真情的泪水,让笔者得到并思考一个“怪怪的”的题目:泪浸的新闻与文学。

2012年,张应斌教授惠赠一本大著:《啸文学简史》,该专著剑走偏锋,由古而今,由源及流,追寻“啸”即口哨、呼哨的音乐流变和它作为音乐意境在中国文学史上的演变历程。如今,过了将近十年,在路遥的纪念日,在新闻的热搜点,笔者蓦然发现,“哭文学简史”或者“眼泪在新闻史上的作用”,或许是同样值得研究与重视的大课题。至少,在介绍鲁迅《中国小说史略》中的“明清人情小说”之际,在讲新时期“伤痕文学”之际,是可以说几句“泪痕文学”的——才华横溢的现代作家梁遇春,把自己集子命名为《笑与泪》,实在是总结得精当。

《论语·先进》曰:“颜渊死,子哭之恸,从者曰:‘子恸矣!’曰:‘有恸乎?非夫人之为恸而谁为?’”——德才兼备的大弟子颜渊英年早逝,孔子哭的肝肠寸断,随从曰“您太伤心了。”孔夫子回答:“不为这样的人伤心,还为什么人伤心呢!”

的确,男儿有泪不轻弹。往大里说,从屈原夫子的“长太息以掩涕兮,哀民生之多艰”,到“刘备的天下是哭出来的”;再到谭嗣同的“四万万人齐下泪,天涯何处是神州”、丘逢甲的“四万万人同一哭,去年今日割台湾”,我数千年“诗国”之眼泪与国家兴亡、国计民生唇齿相依。

往小里说,从春秋战国墨子“见歧路而哭”的真实,到三国孝子孟宗“哭竹生笋”名列《二十四孝》的虚幻,“哭文化”作为我国传统文化之一科,应该有自己的地位与价值。

立足于“根情言苗华声实意”的诗化思维与文学写作实践,从唐人的“一声何满子,双泪落君前”,到从宋人的“相顾无言,惟有泪千行”;从元曲的“呀!不思量,除是铁心肠;铁心肠,也愁泪滴千行”的“破幽梦孤雁汉宫秋”,到《红楼梦》第九十八回“苦绛珠魂归离恨天,病神瑛泪洒相思地”——中国文学的精华与精气神,与满含情热的眼泪,实在也是“须臾不可分割”。

敢于直面淋漓鲜血“硬骨头”鲁迅,在“三一八惨案”当日,写出“无花的蔷薇之二”那般“咬牙切齿”的句子,诅咒杀人者的子孙“要操最下贱的生业”,也绝不流泪。但是,好友离去或遇难,他仍然是“何期泪洒江南雨,又为斯民哭健儿”,仰天长啸“故人云散尽,我亦等轻尘”。

“提起哥哥走西口,止不住妹妹泪蛋蛋流”——当年正因为不知道“这一走要去多少时候,盼你也要白了头”,小妹妹才声泪俱下地叮咛再三,曰“双扇扇门来哟单扇扇地开,叫一声哥哥哟你快回来”。就艺术表现而言,泪水的重要性同样不言而喻。

作曲家施光南去世后,关牧村登台演唱,只唱了一句“打起手鼓唱起歌”,便泣不成声,她说,那一刻她想起了施光南。冯骥才老师评价说:这是你唱得最好的一次!

闻一多之子闻立雕说:“父亲喜欢美国的黑人的歌,喜欢俄罗斯的《伏尔加船夫曲》,只要我们一唱,他就会用沉稳的男中音和我们一起唱起来。”三十年前,听到了用母语演唱的、雄浑低沉的、充满叙述语气的《伏尔加船夫曲》,笔者脑海里浮现出河水缓缓滚动的画面,于是愈发明白爱国与献身、生存与受难、自由与责任之间沉重而神圣的联系。闻一多先生遇难两年后,在清华大学反复要求下,国民党当局才发给其家属56.4元的抚恤金——这点钱在物价飞涨的当时连一盒火柴也买不到。想着这一切,那首《伏尔加船夫曲》才能唱出血泪。

“山上野鹿声声号,树树梧桐叶落完”、“苞谷种子红军种,苞谷棒棒咱们穷人搬”、“双双拉着长茧的手,心像黄连脸在笑”——这不是歌词,全是滴满褴褛衣衫的血泪!它没有修辞,也不需要修辞。

是故有了泪水浸泡的真情感,文学艺术是不用太多技巧的东西。而且,今天的词曲作者、演唱者中,有把儿子送入枪林弹雨的吗?有望夫石一样翘首盼九死一生的丈夫早日归来的吗?到江西兴国、陕西延安、沂蒙山和太行山看看,回头再唱再听《十送红军》,你会泣不成声因而唱不下去!

再进一步,“国际悲歌歌一曲,狂飙为我从天落”。从中共三大开始,每次中央到地方各级代表大会闭幕都会演奏的《国际歌》,无疑“催泪度”最高的音乐。“最可恨那些毒蛇猛兽,吃尽了我们的血肉”——《国际歌》当然属于“草根阶层”的血泪控诉。在马丁•路德金演讲的《我有一个梦》里,在鲍勃•迪伦的摇滚乐中,我们无疑可以听出当年法国北部工业区《国际歌》的沉重雄浑,可以看到前前后后的热泪与拳头的血缘关系。

回到纪念路遥的话题。

记得是1996年初,《青年导报》社的老同学曾兄给了我一包照片和文字,说是来自陕西师大的同学,照片上是路遥的养母,文字断断续续,说的是这位母亲的故事。看了许久,想了许久,我为《大河报》写了短文《穷娘》——

她不识字,很可能一辈子都不知道我写过她。

她命苦,没儿没女,后来要了七岁的侄儿作儿子,相依为命。

她心善,为了儿子念书,每到星期六,她都要翻山越岭,步行十几里,把糠菜蒸成的“干粮”送到延川中学。

她后来穷得连糠菜也没有了,只好拉上打狗棍,在延川一带挨门乞讨,再卖掉讨来的食物,换几个钱供儿子上学。

她的儿子知道娘不容易,他不可能不争气。他上了大学,成了作家,写了很厚的书,得了很多的奖。

她很高兴,为那么高大、那么结实的儿子;为儿子寄来的维持生计的钱。

她儿子和她一样平凡与质朴。他只写母亲脚下那块黄土地和黄土母亲的儿女们。他拼命地写,耗尽了心血。

她儿子临死前一个人挣扎着从西安到了延安,下了火车就走不动了,爬了半条街。垂危之际,省市领导都去看他。他一句话也不说,能死在延安,他满足了。

她儿子死后,很多人都哭了。

她哭肿了眼,哭干了泪,至今不敢看儿子的照片。

她儿子也是穷作家,遗产是四万元的帐单。于是,从1992年底失去儿子以后,她又恢复了贫困。

她不是一般地穷,而是在方圆数十里闻名的“特困户”:炕上只有一条烂毡垫,没有褥子,一床补丁重叠的被子惨不忍睹。多少年过年,她没有买过一两肉,没有称过一根粉条。

她已经七十多岁,去年夏天顶着烈日在山上拣了二十天麦穗,拣回十九斤麦子。她舍不得吃,留着做来年的种子。

她手里没有一分钱,实在过不下去了,就蹬上那双掉了跟的烂鞋子,再次拉上讨饭棍……

她一定不知道王宝森、阎建宏贪污挪用的钱能够买多少粮食,不知道一辆奔驰600能换多少粮食。不知道大学校园里扔掉的馒头够她吃多少年。

她现在还住在陕西延川县东南15华里一个叫郭家沟的小山沟里,头发花白,豁着牙齿。

她平静地活着,不知道啥叫上访,啥叫艰难——只要有好心而同样贫困的邻居帮她挑水就成。

她叫李桂英,名字像她的长相一样平凡。

她的儿子叫——路……遥!我实在没有勇气写下这个亲切而恓惶的姓名。

今天是阴历正月十五,月光银白,大街小巷已经开满了彩灯。上午寄了50元钱给她,不知道她能收到不?

彼时,我已经是副教授,但月工资似乎是百元左右。

2015年3月,《南方周末》上有署名文章,题为《路遥真的是一位励志作家吗》,其中说到:“路遥七岁时,家里没有办法养活他,父亲带他一路讨饭,讨到伯父家里。说好是带他住几天玩玩,住几天。但早已懂事的路遥知道,父亲要把他过继给大伯了。父亲走时,路遥躲在一棵大树后面,泪水哗哗地流,却没有跟父亲走。路遥说:我似乎有一种感觉:我生下来就是大人。严酷的生存环境使我的童年是用成人的眼光去看待这个世界,这个社会,这片黄土地。’”

“我生下来就是大人”——没有经历大的精神历练与生活苦难,是写不出也理解不了这样的句子的。

病危之际,路遥痛苦地说:“我咋不中用了!”说着眼泪就淌下来。后来陈忠实看望他时,只有贴着耳朵听路遥微弱的声音。《哭路遥》里写到:“每去看望一次,路遥的病情就比一次重,两眼肿胀,脚上尽是干肉,人也明显消瘦了,看望的人都掉下了眼泪。他说:‘我如果活着,老给大家带来麻烦,我不如早点走了算了。’”

路遥在最后的三个多月里,几度昏迷。清醒过来,依然惦念着省作协的事,想着把《延河》办得更好,想着如何要些钱,改善作协的办公条件,想着要把活动搞到基层……

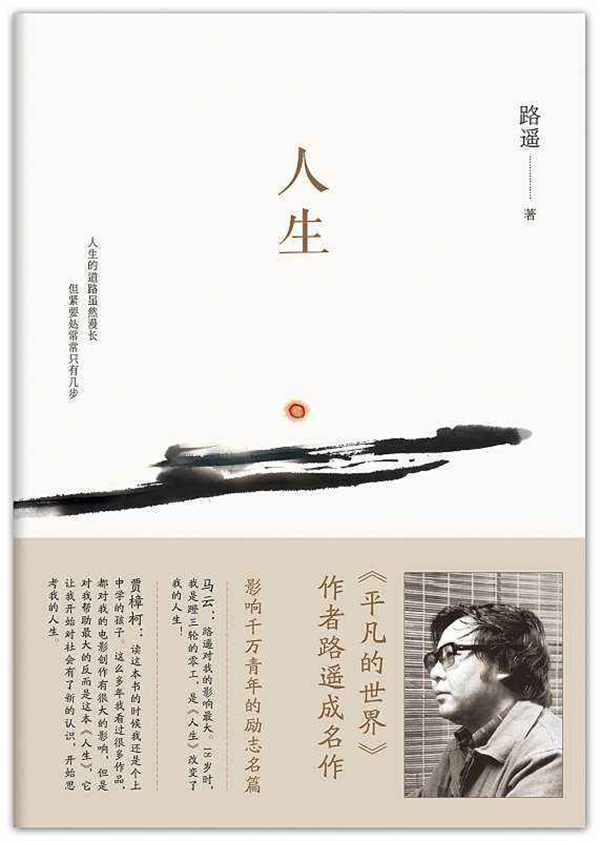

最好的纪念,是阅读。昨夜,用了几乎一夜时间,笔者再次细读了路遥的《人生》,与1982年的初读感觉殊异。小说里流泪最多的和赚取读者眼泪最多的都是巧珍——时至今日,笔者还清晰地记得刘思谦老师在讲台上的评论:“哀莫大于心死?不对!哀莫大于心不死!哀莫大于心不得不死!”——然而今天,在广袤的农村大地上,还能够找到不识字、纳鞋底、唱“上河里的鸭子下河里的鹅”、善良到让眼泪发烫的金子般的巧珍吗?

再读《人生》,笔者一直想到沈从文的《边城》,老爷爷与德顺老汉,巧珍与翠翠的相似,淳朴的小城与乡土……现在的大学生会发问:还有这样的水土、这样的人、这样干净的眼泪吗?

路遥驭鹤而去之际,巴金从上海发唁电:“惊悉路遥病逝,不胜哀痛。”诗人公刘从合肥发来唁电:“不该走的人偏倒走了,痛哉!请收下后死者的迢念,请相信永生者的纪念。”作家张贤亮从银川发来唁电:“文星殒落,痛失良友,贤弟先行,吾随后到。”

如今,巴金、陈忠实、公刘、张贤亮也都在读者的泪水中先后离去了。

呜呼!“九嶷回首孤云远,老泪斑斑楚竹愁”。泪浸的新闻与文学,是历史,是现实,也是未来。

(2021年12月1日于广东文理职业学院)

相关链接:

巴金诞辰117周年:“奴在心者”的忏悔

宋立民:呼唤“启蒙版”鲁迅

全运会印象:著鞭跨马涉远道

2021欧洲杯全记录

-----------------------------------------END-----------------------------------

|