卢梭著名的《忏悔录》,虽自白是忏悔他一生中的过失,可读完之后,笔者感觉到的仍然是一种鹤立鸡群的骄傲。他几乎是不可一世地发问道:在上帝进行最后审判之日,有谁敢说他比我卢梭更好呢?

罗素在其《西方哲学史》第19章论述了卢梭。他对这位“浪漫主义运动之父”的评价是——

“他乐于自表为大罪人,往往在这方面渲染夸大了;不过,倒也有丰富的外在证据说明他欠缺一切平常道德。这件事并不使他苦恼,因为他认为他永远有着一副温情心肠。然而,温情心肠却从来没有阻碍他对最好的朋友有卑鄙行动。”

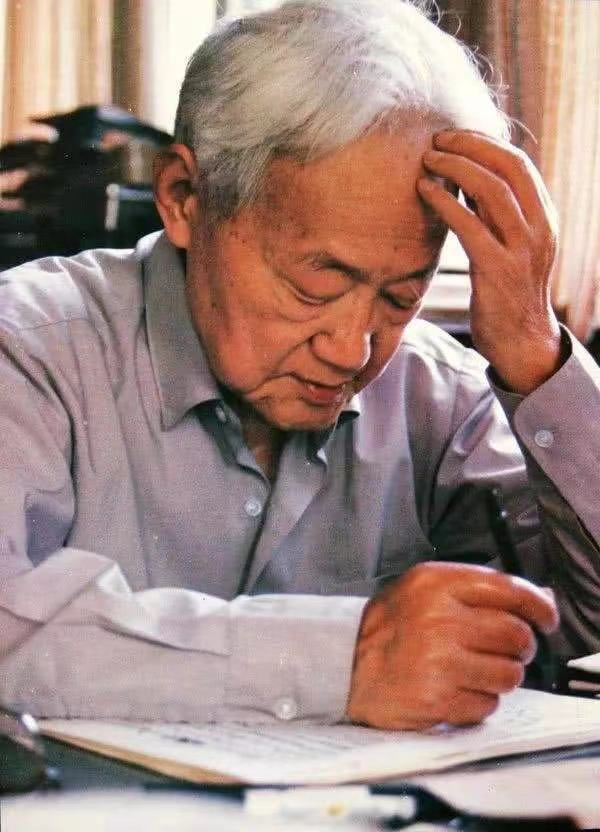

的确,忏悔并不需要花腔女高音,反倒常常是默默地、回归内心的。相比之下,悄悄地有血有肉地写出自己精神的痛苦、灵魂的熬煎,对自身的劣根性无可奈何的认可,让读者从中发现一种自焚同时再生的悲剧意识,或许更合情理,也更有意义。正是在这一点上,巴金《随想录》中的忏悔之笔,实在是超过了卢梭的坦诚,达到了“撄人心”的深度,因而具有更重要的现实意义。

《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》中再次强调:“毛泽东同志在关于社会主义社会阶级斗争的理论和实践上的错误发展得越来越严重,党中央未能及时纠正这些错误。毛泽东同志对当时我国阶级形势以及党和国家政治状况作出完全错误的估计,发动和领导了‘文化大革命’,林彪、江青两个反革命集团利用毛泽东同志的错误,进行了大量祸国殃民的罪恶活动,酿成十年内乱,使党、国家、人民遭到新中国成立以来最严重的挫折和损失,教训极其惨痛。”

陈思和先生在其《中国新文学发展中的忏悔意识》中指出:“很显然,文化大革命为新的忏悔意识的产生提供了思想材料。当一段异常黑暗的历史横陈在人们面前时,人们无法回避自己在形成这段历史过程中的责任”,“‘天作孽,犹可违,自作孽,不可逭’。它使人们无法把一场浩劫的责任推给客观而心安理得,每个人都必须对自己以往的选择(哪怕是不自觉的或愚昧的)承担责任”。

当然,对文化大革命的否定,首先要从理论上和实践上加以清理,探讨其发生的根源和危害。可作为受害者的“臭老九”和“牛鬼蛇神”,并非只有“字字血、声声泪”的控诉才是惟一的手段。不少的受害者的确认为自己并没有值得忏悔的地方,“蒙冤受屈”四个字涵盖了所有。但是,妻离子散、受害极深巴金并不是如此——读了巴金的《随想录》,我们却实实在在地发现:即便是受害者,倘若不肯袒露自己的心灵,不愿暴露自己的“丑态”,就无法真正理解这个“使党、国家、人民遭到新中国成立以来最严重的挫折和损失”的“十年内乱”。

从自我忏悔写出文化大革命对人的精神奴役,这正是巴老的过人之处。

作为文化大革命中的一个“奴在心者”,巴金的忏悔集中地体现在政治和道德两个方面。

首先,巴老剖析了自己政治上的愚昧和轻信。

“文革”伊始,为了“灵魂深处爆发革命”,站到“革命路线”一边,善良的巴老,几乎诚实到了麻木的地步。他回忆说:“六六年九月以后在‘造反派’的‘引导’和威胁下,(或者说用鞭子引导之下),我完全用别人的脑子思考,别人大吼‘打倒巴金’!我也举手响应。……我并不是做假,我真心地表示自己愿意让人彻底打倒,以便从头做起,重新做人。……那一段时间,我就是按照‘造反派’经常高呼的口号和反复宣传的‘真理’思考的。”

愚昧和麻木自然而然地导致了真假不分的轻信。巴老说:“我在牛棚里当过地地道道的机器人,而且不以为耻地、卖力气地做着机器人。”由于失去了自己的头脑,巴老当时认定能够救命的只有“改造”二字,于是便“以忍受为药物,来洗净自己的灵魂”);准备给人“剖腹挖心”、“上刀山,下油锅”、“最后喝迷魂汤,重新做人。”

而且,当时的巴老除了非常羡慕传达室“老朱”是“劳动人民”之外,也曾“真的相信只有几个样板戏才是文艺,其余全是废品。”

总而言之,巴老说他已成了鸣凤一样的“奴在心者”,且鸣凤还不愿意照“高老太爷的逻辑思考”,宁死不做冯乐山的小老婆,可他自己“文革”前期从未想到过反抗,连鸣凤也不如。

在忏悔自己“文革”中的可悲与可叹的同时,巴老将这种麻木的状态追溯到了十几年、二十几年之前。他说:“一九五八年大刮浮夸风的时候,我就不但相信各种‘豪言壮语’,而且就也跟着别人说谎吹牛”,“在‘四害’横行之前十几年中间也常常象这样地‘混’日子,不以为怪”。

回首往事,回想自己当时的全无独立意志的精神状态,想想“四人帮”的罪恶阴谋,巴老感叹地自责道:“万一在‘早请示、晚汇报’搞得最起劲的时期,我得到了解放和重用,那么我也会做出不少蠢事,甚至不少坏事。……使我感到可怕的是那个时候自己的精神状态和思想情况,没有掉进深渊,确实是万幸,清夜扪心自问,还有点毛骨悚然。”

其次,巴老责备和忏悔了自己道德上的自私和怯懦。

巴老说,当时自己不辨善恶美丑,只求苟且偷安,“活命哲学”是当时的思想支柱。巴老说自己在“神志不清”的状态中,“不敢‘乱说乱动’,唯恐连累亲戚朋友。”为了活下去,巴老说:“我不知写过多少‘思想汇报’和‘交待’,想到它们,我今天还感到羞耻。”“最可笑的是,有个短时期,我偷偷练习低头弯腰,接受批斗的姿势,这说明我是心甘情愿地接受批斗,而且想在台上表现得好”,“我甚至因‘造反派’不‘谅解’我这番用心而感到苦恼。”

可以说,像这样毫不留情、鲜血淋漓地解剖自己的文字,在整个新时期文学中是极其罕见的。

当然,在无情的自责中,巴老也揭示出无休止的批斗、游街、人身残害怎样把大家推到人人自危、担惊受怕、无力抗争的境遇之中。

粉碎“四人帮”之后,巴老认识到:“我只是为了自己,盼望早日得到‘解放’,私心杂念不曾清除”,所以尽管“苦尽”仍无“甜来”,因为“心灵没有得到净化。”

整整十年的昂贵的“学费”,换来了世纪老人的彻底觉悟,巴金说“我越想越后悔,越想越瞧不起自己。我下了决心:不再把自己的命运交给别人。”

鲁迅先生说过:改造自己,决不比禁止别人来得容易。当一些人文过饰非,以“一贯正确”自居的时候;当另一些人忘记了“走麦城”的历史,标榜自己“坚决抵制”、“毫不动摇”的时候,巴老却不愿把一切责任甩手推卸给那个非人的时代,自己沉甸甸地背了起来,以鞭策自己诀别那个瞒和骗的年代——用巴老自己的话说,是叫用笔点燃起烈火“狠狠地烧我自己”。这又是怎样的哀痛者和幸福者,怎样的胸襟和勇气。

无论是从政治上还是从道德上,那“烧”自己的另一种方法,就是把自己同“牛棚”中不屈不挠的伙伴们加以对比,在比较中完成更坦诚的忏悔。

面对老舍、冯雪峰、张满涛之死,巴老都曾无私地检查自己,表达了真诚的忏悔之情。他为自己没有讲真话、没有挺身而出保护朋友而内疚。尤其对于朝夕相处共度艰危的同伴,巴老更是无法忘怀。例如,当被逼无奈,同时亦对“造反派”的审讯十分厌倦时,巴老承认了自己说过的“腹地”二字意为“心腹之患”,自己是“别有用心”,结果使勇敢地为自己申辩的孔罗荪同志“有点狼狈”。事后,巴金总觉得“在他面前感到惭愧”,觉得无论如何,自己对不住仗义执言的朋友。

给人印象最深的是《随想录》中把自己和王西彦、李健吾作比的文字。

正当巴老企图“通过苦行赎罪”之际,难友王西彦却不盲从,不迷信,认为整人者的要求是“有意折磨人,很难办到。”两人由此还产生了小小的分歧。粉碎“四人帮”之后,读到《花城》杂志上王西彦回忆“牛棚”生活的文章,巴老说:“西彦并不承认自己有罪,现在应当说他比我清醒。读他的近作,我觉得他对我十分宽容,当时我的言行比他笔下描写的更愚蠢,更可笑,我不会忘记自己的丑态,我也记得别人的嘴脸。我不赞成记帐,也不赞成报复。但是我绝不让自己再犯错误。”

著名文艺批评家、剧作家李健吾,被翻译家汝龙誉为“有一颗金子般的心”。“文革”的浩劫袭来,抄家打人,空气十分紧张,李健吾曾偷偷地给汝龙送去了一个纸包,内中有二百元钱。汝龙给巴金写信道:“那时候我的亲友都断了来往,他的处境也危在旦夕,他竟不怕风险,特意来拉我一把。”此后不久,李健吾又让女儿到上海探望“不戴帽子的反革命”巴金,并送上了三百元人民币。念及这一次“雪中送炭”,巴老曾经热泪盈眶。后来,李健吾病逝。噩耗传到之际,正值巴金摔伤了腿,在牵引架上过着无法自理的生活。重病中,巴老以惊人的毅力,把汝龙的信读了几遍,且用颤颤巍巍、控拿不稳的笔,连写了两篇随想纪念李健吾,深深地责备自己。巴老深情地说:“读了汝龙的信,我很激动。那十年中我很少想到别人,见着熟人也故意躲开,说是怕连累别人,其实是害怕牵连自己。一方面自卑,另一方面怕事,我不会像健吾那样在那种时候不顾自己去帮忙别人”。“我变了,我熟悉自己在‘文革’期间的精神状态,我明白这就是我的所谓‘改造’。我参加‘运动’还不算太多,但一个运动接一个运动,把一个‘怕’字深深印在我的心上。结果一切都为保护自己,今天说东,明天说西,这算什么作家呢?当然写不出东西来。想起健吾,想起汝龙信中描绘的形象,我觉得有一根鞭子在我的背上抽着,一下!一下!”“想到健吾,我更明白:人活着不是为了‘捞一把进去’,而是为了‘掏一把出来’。”

我们说,与难友的比较,正是以巴老对“四人帮”的憎恶、对自己言行的忏悔、对同伴的敬爱为基础的。这种比较也是巴老从“奴在心者”到“奴在身者”,最后摆脱了极左路线的精神奴役的心理历程的记叙。“文革”期间,许多知识分子正是循着这条道路走过来的。可以说,这种忏悔是从更高的意义上做着“彻底否定文化大革命”的工作。显而易见,这种以自己的“丑态”反省历史,总结教训的方式,比单纯地控诉批判需要更多的勇气。并且这种“忏悔”本身,往往超出了控诉的范围,达到了对于整个“国民性”中自私、卑怯、明哲保身、“畏大人之言”的积习的深刻揭露,是从根本摧毁着“文化大革命”的历史赘疣得以产生、得以为患的基础。

新时期文学生气勃勃地继承和发扬了摧枯拉朽、全面开放的“五·四”精神。如果说,鲁迅先生的《狂人日记》是中国新文学史上第一部振聋发聩的忏悔录——“狂人”为自己曾不知不觉地吃过人而感到无法解脱,进而警醒世人不要忘记“食人民族”的劣根性,呼唤纯洁美好的“真的人”,那么,巴金的《随想录》正是《狂人日记》忏悔精神的继承和发扬,巴老以浩劫中害人者和受害者都曾泯灭了正常的人性的描述,写出了悲剧的崇高感。因此,可以肯定,《随想录》将是中国当代文学史中不可多得的奇葩。

狄德罗说过:“什么时代产生诗人?那是在经历了大灾难和大忧患之后,当困乏的人民开始喘息的时候。那时想象力被惊心动魄的景象所激动,就会描绘出那些未曾亲身经历的人所不了解的事物。”这段话正好用作对十年来“伤痕”文学和“反思”文学的总结。

历史利用了人性的弱点,而人性的弱点也促成了历史。巴金正是这样对待历史的:“把这十年的苦难生活作一个总结,从彻底解剖自己开始。”

“文革”已结束了十多年,《就是要彻底否定文化大革命》的《人民日报》评论员文章似乎也成了历史,我们就要以更快的改革步伐前进了。然而,巴金的深情的忏悔和火一般的《随想录》让我们记起了古人的一句名言:“知耻近乎勇”。也让我们记起了画家黄永玉的话:“不要以为对死去的犹大诅咒是徒劳的,为的是活着的犹大有所收敛。”(2021年11月23日晚于广东文理职业学院) (图片来自网络)

-----------------------------------------END-----------------------------------

|