探访皇后图书馆

图书馆是一个公共场所。推门进去,需要过一个安检门,我以一个外国人身份进入,居然没有受到盘查,我想跟工作人员打个招呼,她们却都在忙乎自己的工作,似乎压根并不关心是否有人进出。于是我就直接到书架上找书、翻书了。

来纽约已有些时日了,以前来纽约都是住宾馆,在曼哈顿岛上。因为最近女儿刚搬到皇后区,这次就住在森林小丘她的新家里。我多次路过小区附近的皇后图书馆,都没有进去。前天忽发奇想,想看看国外的图书馆跟国内的究竟有什么不同,结果却吃了个闭门羹,遇上铁将军把门。仔细看门上的通知,原来只有周日闭馆,周一至周六都开馆,而且每天开馆的时间似乎也不一样。比如周一是12点到晚8点,周二是1点开馆,周三是10点。昨天下午二次登门,我才得遂心愿,一探究竟。

纽约市共有三个公共图书馆系统,包括纽约市公共图书馆、布鲁克林区公共图书馆和皇后区公共图书馆。美国的公共图书馆系统,最早源于“捐助集资图书馆”。所谓捐助集资,其实就是居民集资购书,并把私人藏书贡献出来,让大家阅读分享,以达到教育民众、服务社会的目的。皇后区的集资图书馆建于1858年,正式成立皇后区公共图书馆是1901年。所需费用不仅有纽约市和州政府的拨款,也有少部分来自美国联邦政府和个人赞助。据说皇后图书馆在建馆初期,卡内基钢铁公司就曾一次捐助24万美元。因为卡内基的创始人之一菲普斯(Henry Phipps, Jr.)就住在皇后区的长岛。我曾去参观过菲普斯的老威斯伯瑞庄园(Old westbury gardens),比老罗斯福故居占地面积更大,也更奢华。现在,皇后图书馆共有980万馆藏,包括图书报刊、政府文件、音像制品、计算机光盘和乐谱等。除总馆外,还在各主要社区设立了68家分馆,服务于全区的220万居民。我去的应该只是设在森林小丘的一个分馆。

我原本对这个设在社区里的图书馆没有抱多大希望,只是想顺便看看,满足一下作为出版人的好奇心。结果竟有意想不到的发现。

第一,该馆中文图书藏品相当丰富。我大致数了数,有满满六架中文图书,三架中文音像制品。内容涉及政治、经济、哲学、历史、文学、文化,也有医药、养生、厨艺等生活类的。比如杨绛、汪曾祺、钱理群、莫言、池莉、章诒和、贺卫方、韩寒、郭敬明等的作品,倒是没有看到我们传统的诸子百家和四大名著,只有于丹的《论语心得》《论语感悟》之类。当然,也有一些国内看不到的书,如《新发现的毛泽东》《打倒鲁迅》等,光写十九大的就有好几本。音像制品有《大宋提刑官》《解放》《玉堂春》《天仙配》等,中文杂志有《读者》《家庭》,中文报纸有《世界日报》。另外,在那些标着亚洲历史、世界地理的英文书里,应该也有不少涉及中国的吧?作为一个社区图书馆,能有这么多中文图书资料,至少说明几个问题:一是华人居民的数量在增加,据说纽约已有华人几十万(一说上百万)。图书馆一般是根据图书需求量和当地族裔人口比例配置资源的,万事有因必有果。二是社区居民的文化程度较高,他们对中文图书资料的需求在增加,阅读品位在提高。三是随着中国的发展,很多美国读者也对中国逐渐发生兴趣,不仅有旅游、中文学习、中国哲学等类型图书,也有一些中国当代小说家的译作。在这样的情况下,图书馆增加中文藏书和涉华英文书,也就是大势所趋、理所当然的了。

第二,图书馆是一个公共场所。推门进去,需要过一个安检门,我以一个外国人身份进入,居然没有受到盘查,我想跟工作人员打个招呼,她们却都在忙乎自己的工作,似乎压根并不关心是否有人进出。于是我就直接到书架上找书、翻书了。据说只有在把书借出馆时,才需要登记借阅者身份信息。这完全是作为一个公共场所在经营。其实,对读者来说,这才是人性化的管理方式。人们到图书馆,无非有两个目的:一是享受阅读的快乐,二是查找相关研究资料。在我看来,图书馆的最大使命不在于“藏”,而在于“用”。“藏”固然是前提,有“藏”才能谈得上“用”。所谓孤本、善本,更多的是在收藏意义上的。对于书来说,“用”才是结果,才能使“藏”发挥作用。如果光强调“藏”,只以馆藏多少相标榜,甚至束之高阁,自珍其秘,而不考虑“用”,或不方便读者“用”,没有被充分“用”起来,所“藏”的价值恐怕也大打折扣。图书馆应该是鼓励学习、答疑解惑的场所,成为激发好奇心、交流交换知识信息的地方。只有想办法让馆藏图书资料真正动起来,流通起来,吸引并方便读者的“用”,才能发挥馆藏图书应有的作用。

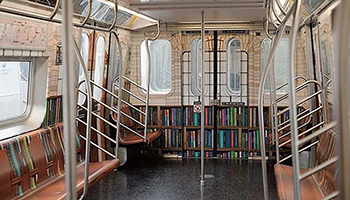

我在纽约乘坐地铁时,发现还有“地铁图书馆”,是纽约地铁公司和纽约市三大公共图书馆联合开发出来的。乘客可以连接地铁内的WIFI,并访问免费的电子图书馆阅读。为了让“地铁图书馆”更有吸引力和仪式感,他们还在一节车厢里布置成书架的模样,只不过书架和那些琳琅满目的藏书都是印上去的。地铁里也许不是最适合阅读的地方,但一定是最适合“宣传阅读”的地方。在拥挤嘈杂的地铁车厢掏出纸质书毕竟不方便,拿着手机阅读电子书,让人们随时随地都能找到想要的信息更切合实际。

第三,社区图书馆的便民服务。因为正是上班时间,来看书的人并不多。除了几位老人外,就是孩子,更像是一个社区居民活动中心。有几个中学生模样的在用普通话小声交谈着,并提到毛坦厂中学如何如何,想来应该是从国内来美探亲或访学的中学生。馆内设有专门的儿童读物区,大约占全馆面积的四分之一。周围有书架,中间是儿童书桌和小凳子。不仅有各种花花绿绿的儿童读物,有一架特别标明是“中文图书”,还有一些画笔、纸板、黑板及游戏玩具之类。想来家长把放假的孩子送到这里,应该是很放心的吧?