2015诺贝尔文学奖得主:阿列克谢耶维奇

阿列克谢耶维奇

她用与当事人访谈的方式写作纪实文学,记录了二次世界大战、阿富汗战争、苏联解体、切尔诺贝利事故等人类历史上重大的事件。瑞典学院的颁奖词是:“她的复调书写,是对我们时代的苦难和勇气的纪念。”

据诺贝尔奖官方网站消息,当地时间10月8日,瑞典学院常任秘书长萨拉·丹尼尔斯宣布白俄罗斯作家斯维特拉娜·阿列克谢耶维奇(Svetlana Aleksijevitj )获得2015年诺贝尔文学奖。颁奖词是:“她的复调书写,是对我们时代的苦难和勇气的纪念。”

阿列克谢耶维奇,1948年生于苏联斯坦尼斯拉夫(现为乌克兰的伊万诺-弗兰科夫斯克镇),父亲为白俄罗斯人、母亲是乌克兰人,二人都是乡村教师,后来举家迁往白俄罗斯。阿列克谢耶维奇在白俄罗斯成长。毕业于白俄罗斯国立大学新闻系。曾在几个当地报纸任职记者,然后在明斯克为文学杂志记者。她用与当事人访谈的方式写作纪实文学,记录了二次世界大战、阿富汗战争、苏联解体、切尔诺贝利事故等人类历史上重大的事件。

由于政治原因,她在2000年曾离开白俄罗斯,侨居过意大利、法国、德国和瑞典等地。2012年返回明斯克居住。

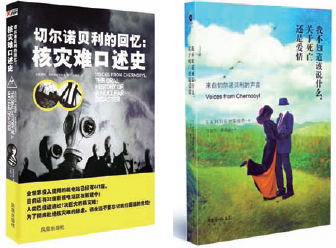

阿列克谢耶维奇的作品被翻译成多达三十五种语言,还成为全球数百部电影、戏剧和广播节目的素材。在中国出版的著作有《切尔诺贝利的回忆:核灾难口述史》、《我不知道该说什么,关于死亡还是爱情:来自切尔诺贝利的声音》、《锌皮娃娃兵》等。本月,她的两部作品《我是女兵,也是女人》和《我还是想你,妈妈》出版。

在《切尔诺贝利的回忆:核灾难口述史》中,阿列克谢耶维奇用三年时间采访了切尔诺贝利核电站反应堆爆炸的幸存者们,有第一批到达灾难现场的救援人员的妻子、有现场摄影师、有教师、有医生、有农夫、有当时的政府官员、有历史学家、科学家、被迫撤离的人、重新安置的人、还有妻子们祖母们……每个人不同的声音里透出来的是愤怒、恐惧、坚忍、勇气、同情和爱。为了收集到这些第一线证人们的珍贵笔录,阿列克谢耶维奇将自身健康安危抛之脑后,将他们的声音绘成一部纪实文学史上令人无法忘记的不可或缺的作品,并籍此期盼同样的灾难绝不再重演。

《我不知道该说什么,关于死亡还是爱情:来自切尔诺贝利的声音》是阿列克谢耶维奇的代表作之一。1986年4月26日,史上最惨烈的反应炉事故发生在车诺比。这是史上最浩大的悲剧之一。作者访问了上百位受到切尔诺贝利核灾影响的人民,有无辜的居民、消防员、以及那些被征招去清理灾难现场的人员。他们的故事透露出他们至今仍生活在恐惧、愤怒和不安当中。本书将这些访谈以独白的方式呈现,巨细靡遗的写实描绘,使这场悲剧读起来像世界末日的童话。人们坦白地述说着痛苦,细腻的独白让人身历其境却又难以承受。

《锌皮娃娃兵》曾被列为禁书。1979年12月,苏军入侵阿富汗。很快,阿富汗各派游击队逐渐结成联盟,同入侵者和阿富汗政府军展开了游击战争。在这部作品中,阿列克谢耶维奇用第一人称忠实记录了亲历阿富汗战争的俄罗斯士兵、妻子、父母、孩子的血泪记忆。其中,一批二十岁左右的俄国青年人战死阿富汗的故事。

即将在中国出版的《我是女兵,也是女人》是根据莫斯科时代出版公司2013年版本译出。超过100万名15—30岁的苏联女兵参加了第二次世界大战,她们中有医生、护士,还有伞兵、坦克兵、重机枪手、狙击手等。本书真实记录了她们亲历的那些感人泪下的故事,还有战火中伟大的爱情……译者在后记中指出,从初版到新世纪修订版,几乎就是作者的重新创作,不仅增加了很多内容,更由于苏联从巨变到解体之后,作者把许多曾被报刊检查部门禁止或被迫自我删去的内容发表了出来,率直地写出了战争期间和战后相当一段时间都让人噤若寒蝉的话题,比如战争的残酷,战争中的女兵感情和男女关系,还有苏联军人进入德国以后的一些个人行为。这些女兵眼里的战争,与男人们的描述截然不同。这些女兵的回忆,会让你感受到二战中最直观的冲击和从未有过的强烈震撼。书中更有很多篇幅是作者本人忏悔录式的思索和同有关部门的对话摘录。

卫国战争期间(1941—1945),数百万苏联儿童死亡,《我还是想你,妈妈》是幸存者的口述实录。战争发生时,他们只是2—12岁的孩子。这本书就是孩子们眼中对战争的真实再现。这是孩子们讲述的战争,不是战士,不是政治家,不是历史学家讲述的战争。孩子是战争最公正,也是最不幸的见证者。在他们眼中,战争有不一样的面孔……

阿列克谢耶维奇有自己的写作特点,她并非按照正式的历史文献来描述历史,而是从个人经历、机密档案以及从被忘却、被否定的资料中挖掘。这样的创作意义更加深远,远远超出技术性文献的意义。她关注的焦点永远是人,探索人的心灵是她与其他作家的区别之一。她成功地表现了一代人的茫然和恐慌,作品触动人的内心深处。

阿列克谢耶维奇作品曾多次获奖,包括1998年德国莱比锡图书奖、1999年法国国家电台“世界见证人”奖、2006年美国国家书评人奖、2013年德国出版商与书商协会和平奖等,2014年,获颁法国艺术和文学骑士勋章。2013年,阿列克谢耶维奇获诺贝尔文学奖提名,入围最终决选名单。

德国出版商与书商协会为其授奖时曾称:“她自己创造了一个将在全世界得到回响的文学门类,必将掀起证人与证词涌现的浪潮”。 书业和平奖理事会赞扬她“持久而有效地记录了她在白俄罗斯、俄罗斯和乌克兰之同胞们的生活和经历,以谦恭和慷慨的方式,清晰地传达出他们的激情和悲伤。”《锌皮娃娃兵》译者、著名翻译家高莽评价道:“她自己没经历过战争,通过采访真实还原战争中的小细节,写出了最真实的战争。”瑞典资深专栏作家梅·斯文森也曾公开表示,“她早应该得诺贝尔文学奖了”。

然而,无论是媒体还是海外各大文学论坛,对阿列克谢耶维奇的关注并不多。因其作品数较少,目前不超过10部;此外,她的作品在西方世界影响力不大;再次,身为一名纪实记者,其著名作品基本上是对重大悲剧性事件当事人采访稿的合集,更类似于“口述史”,作者个人的存在感非常微弱。

不过,自2013年以来,阿列克谢耶维奇的作品多有瑞典语译本问世,包括《最后的见证:失去童年的孩子们》,也为其获奖增添了不小优势。

阿列克谢耶维奇的另一优势大概是其作品体裁——传记文学。只因上一本非虚构类作品获得诺奖已经是半个多世纪以前的事情了——1953年丘吉尔以《二战回忆录》获此殊荣。