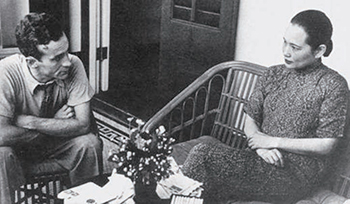

宋庆龄与美国记者埃德加•斯诺

宋庆龄会见斯诺

1937年10月,美国记者埃德加·斯诺的《红星照耀中国》又名《西行漫记》,由英国伦敦戈兰茨公司出版,它是最早向美国等西方世界,详细介绍中国另一支抗日力量存在的书,在国际上产生了重大政治影响,为日后美国对中国共产党感兴趣,向延安派观察团,主张国共和谈等,埋下伏笔,起到了积极的舆论宣传和思想准备作用。

从1927年执政的国民党对另一个在野党派进行屠杀,到1936年共产党完成战略大撤退在延安扎根,10年时间里,政府严密的新闻封锁,使得共产党几乎与外界隔绝,一支活生生的抗日力量,湮没在黄土高原深深的土层里了。

然而,习惯于放射性思维,又注重客观存在的西方人,并没有忘记延安这方土地。特别是在中国抗日呼声一浪高过一浪的形势下,他们急于了解中国另一个党派的抗日主张和生存状况,于是,当时在华的西方30多家新闻媒体记者,竞相向国民政府提出要求,要赴延安采访,结果没有一家得到批准。

美国人斯诺就是在这样的背景下,秘密来到延安,成为第一个与共产党对话的美国记者。

据斯诺讲,他是在孙中山夫人宋庆龄帮助下,费尽周折,历尽凶险,才最终到达延安的。

这到底是怎么一回事呢?

1928年夏,斯诺远涉重洋来到中国,担任上海出版的英文周刊《密勒氏评论报》编辑。

1931年9月,斯诺采访宋庆龄,甫一相见,即被宋庆龄伟大的人格魅力感染,从此熟识并成为志向相近的朋友。

通过与宋庆龄交往,斯诺了解到,在中国西北黄土地上还活跃着一支红军部队,逐渐对其产生兴趣,开始倾向他们。这年,他接受英国《每日先驱报》和出版公司的稿约,欲赴陕北采访。

1936年春,身兼燕京大学老师的斯诺特意抵上海,找到宋庆龄,向她说出去延安采访的想法,并请求给予帮助,宋庆龄欣然表示同意。

不久,宋庆龄向延安推荐了斯诺与美国医生乔治·海德姆(马海德),并做了具体安排。

1936年6月3日,斯诺乘火车从北平出发,第二天在郑州车站与乔治·海德姆会合,两人结伴前往西安,住进西京招待所。

西京招待所实际上是中共地下党联络站。

当天晚上,斯诺和马海德正在房间说话,突然闯进一个中年中国人,用流利的英语问:“两位先生好,我可以进来吗?”

斯诺和马海德不动声色地问:“你有什么事?”

“我姓王,与宋庆龄是朋友。”来人说着在胸前划了个“十”字——原来划十字是他们的联络暗号。

“您就是王牧师”两个人异口同声地叫起来。

王牧师点了点头,接着从贴身的衣袋里取出接头信物——半张名片,马海德忙取出另半张,拼到了一起,名片对接得天衣无缝,证明对方就是接头人。

王牧师正是宋庆龄派到西安,接应斯诺和马海德去延安的人。他真名董健吾,曾作为“国民党财政部西北经济专员”的身份,充当过去延安的密使,向毛泽东传递过蒋介石“国共合作”的密信,对延安的情况比较熟悉,当时他还持有孔祥熙签发的特别通行证,顺利到达延安不成问题。

第二天,董健吾去见张学良,转达宋庆龄的委托,并提出要求,“孙夫人的意见,最好让两位外国朋友坐您的座机去苏区,这样比较安全。”

张学良建议董健吾先与西安地下党取得联系,通知中共中央派人来接,这样可能更稳妥。

董健吾认为张学良的办法确实很好,就和中共驻东北军代表刘鼎进行了研究,决定坐东北军的军车直接到延安。

就这样,在董健吾的护送下,马海德与斯诺闯过重重封锁线,离开西安,辗转到达延安。

斯诺在延安进行了100多天的实地采访,与中共领导人毛泽东先生畅谈了10几个夜晚。

此前,斯诺做了充分准备,拟了上百个采访问题。这些问题包括中国共产党人究竟是什么样的人?他们同其他地方的共产党人或社会党人有哪些地方相像,哪些地方不同?

他们是不是留着长胡子,是不是喝汤的时候发出咕嘟咕嘟的响声,是不是在皮包里夹带土制炸弹?

他们是不是“纯正的”马克思主义者?他们读过《 资本论 》和列宁的著作没有?他们有没有一个彻底的社会主义经济纲领?他们是斯大林派还是托洛茨基派?或者两派都不是呢?他们的运动真是世界革命的一个有机部分吗?

他们的战士战斗得那么长久、那么顽强、那么勇敢,就连蒋介石总司令自己的部下私下也承认的——从整体说来是那么无敌,他们到底是什么样的人?

他们的革命基础是什么?是什么样的希望,什么样的目标,什么样的理想,使他们成为顽强到令人难以置信的战士的呢?经历过封锁,缺盐、饥饿、疾病、瘟疫,最后还有那六千英里的历史性“长征”,穿过中国的十二个省份,冲破千千万万国民党军队的阻拦,终于胜利地出现在西北的一个强大的新根据地上。

他们的领导人是谁?毛泽东是南京通缉名单上的第一号“赤匪”,蒋介石悬赏二十五万元银洋不论死活要缉拿到他,他是怎样的人呢?毛泽东真的已经死了吗?

朱德,称做红军总司令的这个人的生命,在南京看来具有同样的价值,他又是怎样的人呢?

共产党怎样穿衣?怎样吃饭?怎样娱乐?他们的婚姻法是怎样的?他们的妇女真的像国民党宣传所说的那样是被“共妻”的吗?

中国共产主义运动的军事和政治前景如何?它的具有历史意义的发展是怎样的?它能成功吗?一旦成功,对我们意味着什么?对日本意味着什么?对英、美等外国在中国的巨额投资会产生什么后果?说真的,共产党究竟有没有“对外政策”呢?

……

最后,共产党倡议在中国建立“民族统一战线”,停止内战,这到底是什么意思?

毛泽东听了斯诺的问题,觉得过于生硬刻板,没法一一回答,只好撇开问题而谈自己的生平经历,自己以及中国共产党人的思想、理想、追求等,统统包括在里面,不但回答了斯诺的全部问题,且理解起来容易得多。

斯诺终于采访到了他想要的东西。

斯诺返回北平后,很快把自己与毛泽东谈话的全文和对陕北的见闻综述,寄给《密勒氏评论报》,于1936年11月14日、21日两期予以全文发表,题目为《与共产党领袖毛泽东的会见》,同时配发斯诺所摄毛泽东头戴红军八角帽的大幅照片。与此同时,斯诺还把关于陕北的报道,相继发表在其他一些英文报刊上在此基础上,他写成了《红星照耀中国》,出版后陆续被译成10多种文字,为了便于流传,有人将书译作《西行漫记》。

斯诺的采访,还为另一本书《毛泽东自传》日后在西方流行,提供了契机。

1941年1月,斯诺向美国报刊投稿,揭露皖南事变真相,被国民党政府取消在华采访的权利,被迫返回美国前,宋庆龄对他亲切勉励道:“你以后再回来吧!”

斯诺坚定地表示“我将依旧支持中国的事业”。

斯诺这里所说的“中国事业”,即中国共产党当时正在努力奋斗实现的事业。

(本版块故事均由赵树信编写)