“驼峰航线” :“死亡航线”

飞越驼峰

驼峰航线示意图

“驼峰航线”开通后,担任空运任务的是美国空运队(The Air Transport Command)和中国航空公司(CNNC),其中以美国空运队为主。

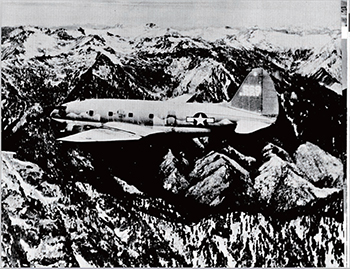

“驼峰航线”西起印度阿萨姆邦,向东横跨喜马拉雅山脉、高黎贡山、横断山、萨尔温江、怒江、澜沧江、金沙江、丽江白沙机场,进入中国的云南高原和四川省,总航程约800公里。“驼峰航线”堪称世界航空史和军事史上最为艰险的一条运输线,又有“死亡航线”之称。

据幸存下来的飞行员说,天气晴朗的时候,他们沿着战友坠机碎片的反光飞行,冰冷的山谷里到处是飞机的残骸。美国《时代》周刊曾这样记载:“……至战争结束,在长520英里、宽50英里的航线上,飞机残骸七零八落地散布在陡峭的山崖上,而被人称作‘铝谷’。在晴朗的天气,飞行员可以把这些闪闪发光的铝片堆,作为航行地标。”

这是“驼峰航线”又一个名字的由来:铝谷。

首先是海拔最高。飞机经过的地区大部分是海拔高度在4500-5500米左右的山峰,最高海拔达7000米以上。那时,飞机设施落后,机上没有加压装置,飞机在异常高空飞行,机员必须具备超强的耐力,才能解决飞行过程中的诸多困难。

其次是气流团强大。“驼峰”航线不仅地形险峻复杂,还有世界上最恶劣、最可怕的气候。“驼峰”航线位于欧亚大陆三大强气流团的交汇点,从西面来的低气压沿喜马拉雅山移向西藏和印度之间,与来自孟加拉湾的暖湿高气压团以及来自西伯利亚寒流的低气压团,在驼峰山区进行激烈的碰撞,构成这一地区显著的气候特征,就是空中暴风雨时常来袭,地面河流湍急,飓风以每小时160-240公里速度肆虐,山上山下处处是冰川。

巨大的高低反差,气候的急遽变化,使惯于水平飞行的飞机,常常难于控制,飞机有时偏离航线,有时又会使货物撞击舱壁,甚至被甩出飞机;严重的结冰有时把机翼压变形,使飞机眨眼间下降数千英尺,两边是悬崖绝壁,地下是荒无人烟的原始森林,飞行环境对飞行员心理的恐怖震慑有多大,常人不难想象。

受当时技术水平限制,驼峰航线的飞行情报、通信导航、气象预报等保障条件极差。飞行员飞行时,主要依靠的航行资料是美国绘制的航空地图。但资料陈旧,未经实测校验,非常不准确,飞行员如不能参照地面实际地形地物,适时修整航向,很容易出问题。

美国陆军航空队飞行员康姆亚迪说:“我们总是在大风和云层里飞,难得遇上晴天,一次前面的云淡了,我被吓了一跳,天啊!原来我们距地面只剩三四百米了,似乎是它肚皮上的一只跳蚤……每次航行都像一次‘月球之旅’。

我们从印度拉了满满一舱炸弹,飞了不久,地面通知我们有几片散云,放心飞。半小时后却碰到一大块积雨云,两边都是高山,只能穿过它。我们扎进云层,里面雷声隆隆,像是在演一幕歌剧,飞机剧烈颤抖着,我才体会到‘把安全带系到最紧’这句话的含义。机舱里的炸弹也在‘跳舞’,它们连安全带也没有。”

如此恶劣的自然条件,足以让一般飞行员望而生畏,更可怕的,还有日本零式战斗机的跟踪打击。飞行员在高度关注自然环境的同时,更要百倍警惕日本飞机的击落。

当时,中美飞行员接到的命令是“飞越驼峰,没有天气限制”,所以,他们必须夜以继日地在驼峰航线里穿越,保证每晚往返不低于三趟。

中美飞行队的飞行英雄们,硬是在这条航线上飞行了3年多时间,总时长达150万小时,从1942年5月,到1945年8月抗战结束,共空运各种物资72.5万吨,运送人员33477人,为中国最终战胜日本法西斯起到有力的支撑作用。

据美国陆军航空运输总队“驼峰”航线联合空运输总队—“驼峰”航线联合部署搜索救援案件文件的不完全统计,“驼峰”航线美国损失飞机563架(其中有107架为失踪),损失的机组人员超过3000人。

中国航空公司损失飞机46架,损失率50%以上,牺牲人数版本较多,有说168人,有说2000人,据《中美联合抗日档案》一书所记,仅1943年下半年,牺牲和失踪的飞行人员就达1500多人。不管版本怎样,“驼峰航线”都是名副其实的“死亡航线”。