自古以來為親人撰寫傳記性的文字一般難登大雅之堂,因爲親者往往難以客觀公允。至少從司馬遷以降,中國傳統的人物傳記往往關注「爲人」,意即交代傳主一生的行爲、性情和信念。在複雜的現代生活當中,個人的一生被劃分為「公開」和「私密」兩方面。於是「公開」和「私密」信息的不對稱使寫出傳主真實的「爲人」不免陷入兩難之境。親人作傳恐有失客觀,但外人作傳又可能對傳主非公開的一面缺乏足夠的了解。作爲傳主之子不避嫌地整理出這篇文字,用意并不在於替代而是要彌補一些信息的缺失;關於已經反復公開討論過的事情這裏不再贅述。為了盡量不失客觀公允,作爲一種簡單的嘗試,文章中不加評論地優先引用原始資料,包括書信、口述錄音、視頻内容和未發表的文字版鮑彤回憶(以下簡稱《鮑彤自述》)。

鮑吳婚後很快有了孩子。大女兒鮑令詩1929年生(右二),三子鮑彤(抱在手裏的嬰兒)1932年出生。右一是吳珩的二姐吳織。

鮑彤身世

1928年春夏之交,在記憶中已經不確定的某一天,在杭州西湖飯店,我的祖父,上海益豐搪瓷厰的職員鮑佩人迎娶了我的祖母海寧人氏吳珩。婚後生育了五個孩子,父親鮑彤排行第三,生於1932年11月5日。家中長輩稱為「三三」。

揚子江從青藏高原起步,到上海流入太平洋。終端那塊土地,是我幼年的全部世界。我祖籍蘇州,出生在浙江海寧縣硤石鎮,童年因躲避日本飛機轟炸,隨父母逃難到上海的法租界,在那裏開蒙。 (《鮑彤自述》)

1937年秋天,北京發生「七七事變」。8月13號,日軍轟炸上海市,隨後也轟炸到硤石。上海到硤石經過杭州的鐵路被炸,海寧也不安全。於是媽媽帶著我,第一步是躲到鄉下曹家圩。媽媽家的祖墳、我外祖父和舅父的佃戶都在曹家圩。日軍佔領了上海和硤石,但是不經常去農村。偶爾日軍出現,農民就立即報信說日本人來了,於是我們就躲到草垛子裏頭。(2018年—2020年錄音整理的「鮑彤口述」)

1937年的秋天去了,冬天很冷的時候爸爸從上海到曹家圩來過一次。春天,他來信說要我們搬到上海去,於是全家在1938年春夏之交搬到上海。 住在法租界貝勒路337號4弄(貝勒路Rue Amiral Bayle後來改成黃陂南路),我們全家住20平方米左右的兩間「亭子間。」 (2018年—2020年錄音整理的「鮑彤口述」)

1938年秋天,我上了家附近的「民生小學」。對我來説,民生小學課程過於淺顯。從二年級下學期開始,媽媽決定將我轉學到另一個離家近的「崇實小學」。「崇實小學」教學質量好,學生很多,比較擁擠。我在崇實小學一直念到六年級畢業。 然後接著念就在街對過的崇實中學。從1943年夏天到1946年夏天,我的初中是在崇實中學上的。(2018年—2020年錄音整理的「鮑彤口述」)

1946年夏,我初中畢業,要離開崇實中學,進入南洋中學。那個暑假,我們家空前熱鬧。我的二姊令華,不滿三歲就隨大舅父吳其昌到武漢去了;1944年大舅父病故;現在二姊終於因抗戰勝利而回家了。(《鮑彤自述》)

崇實中學校長沈西賓是上海南洋中學的畢業生,與母校南洋中學有約,每年將最好的初中畢業生保送到南洋中學上高中。1946年的秋天,我被保送到南洋中學,直到1949年4月畢業。(2018年—2020年錄音整理的「鮑彤口述」)

讀書與修身

1942年,上初中前的暑假,父親教我讀《孟子》,替我打開了一個人性的世界。孟夫子使我懂得,人,應該把別人當人;誰把別人不當人,誰自己就不配成為人:「人皆有不忍人之心!無惻隱之心非人也!無羞惡之心非人也!」人民第一,國家次之,皇帝是微不足道的:「民為貴,社稷次之,君為輕!」(《鮑彤自述》)

1946年夏,我的小舅舅中央大學教授吳世昌到上海來訪好友儲安平。吳世昌是全家最接近政治的。隨著戰後政治中心向上海的轉移,當時儲安平準備停辦在重慶的《客觀》周刊,在上海開創《觀察》周刊。吳世昌不僅是他的專欄撰稿人,而且在重慶幫助編輯並結束了《客觀》周刊。(《鮑彤自述》)

有一天儲安平到我家裏,媽媽煮了一鍋南瓜招待。餐桌上吳世昌指著我說,這是鮑彤,愛讀書。儲安平記下了我的名字地址,送給我一套雜誌。這份《觀察》周刊從創刊第一期,直到被國民黨查封停刊的那期,成爲我汲取知識的重要來源。這套雜誌1966年我的爸爸媽媽還帶到北京,不幸「文化大革命」時被抄家抄走。(《鮑彤自述》)

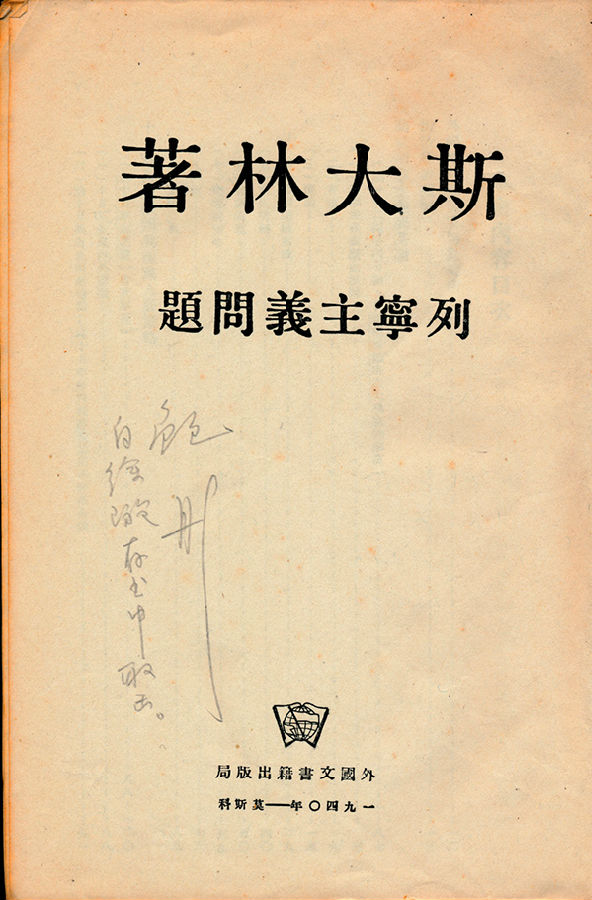

1947年,表哥徐璇考入美國華盛頓大學(Washington University in St. Louis),臨行之前留下一本莫斯科印刷,署名斯大林著的《列寧主義問題》(1940年,蘇聯外國文書籍出版局)。我看了以後,感覺空前清晰易懂,具有相當的感召力。(2018年—2020年錄音整理的「鮑彤口述」

這本署名斯大林著的書當然是蘇聯共產黨寫作班子的理論宣傳之作。然而從中國傳統的「四書五經」,到新潮舶來的「意識形態」,中間怎會沒有閲讀理解的鴻溝?父親的回答是:「當時翻譯的列寧本人的著作我看不懂,但這本《列寧主義問題》讀起來簡單明白,感覺我們不僅是正義的而且是科學的。」

1948年下半年,我經常和同班同宿舍的朱育琳一起交談,從討論文學進而討論哲學。他有一本從俄文譯出的舊書《辯證法全程》,我有一本剛由《觀察》雜誌社出版的吳恩裕教授的《唯物史觀精義》,我們交換着看。(《鮑彤自述》)

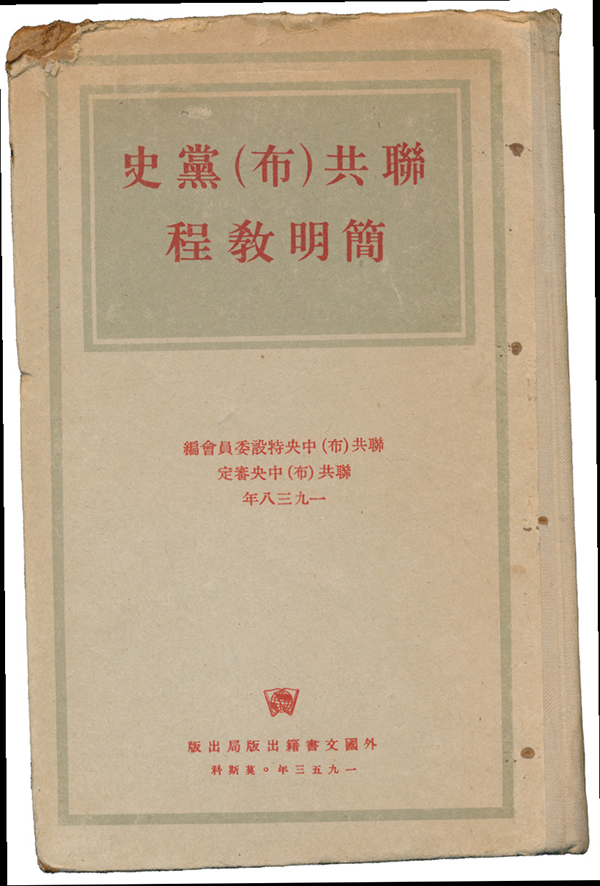

1953年,同事華東局組織部組織科幹事宋元良看到我在讀小説,於是他推薦我看《聯共(布)黨史簡明教程》,說「比小説還要好看」。該書1953年的中文版也是蘇聯外國文書籍出版局在莫斯科印刷。研讀了《列寧主義問題》和《聯共(布)黨史簡明教程》,在中共黨内比之其他同事我的「馬列主義水平」算是比較高的。後來的作用是,1980年代我在同胡喬木的次次爭論中都佔了上風。(2018年—2020年錄音整理的「鮑彤口述」)

我從沒有聽到他講過一句對馬克思和恩格斯的負面評論。記得有一次談到恩格斯的《家庭、私有制和國家的起源》,我説「這篇東西的副題是『就路易斯·亨·摩尔根的研究成果而作』,所謂摩尔根的研究《古代社會》當時很有影響,現在差不多就是歷史垃圾」,他習慣性地兩眼一翻,表示話不投機,只是沉默不語,然後說:「摩尔根我沒研究過」。

青年時代的鮑彤是一名堅定的列寧主義者。《聯共(布)黨史簡明教程》沒有改變他酷愛看小説的習慣。他看的小説古今中外無所不包。

有空就給我寫信,不要忘了。《十日談》很好看,有意思,也有趣。我每天晚上看它一段,頗能引人入眠。(1959年不詳某日妻蔣宗曹致鮑彤信)

今天我把《金瓶梅》借回來了,是圖書館新買的,共二十一本,等你回來就可以見著了,字較大,還有許多不堪入目的插畫,不是爲你,我才不借哩。這只好作爲長知識看看而已,我看不宜多看。(1959年12月12日妻蔣宗曹致鮑彤信)

除了茅盾和巴金之外,中國近代的歷史和武俠小説是父親所好的兩大門類。他對高陽小說的愛好,與對金庸小說相同,如他所說:「讀許晏駢先生的書,可以瞭解社會,讀查良鏞先生的書,可以涵泳性情。」

1992年夏天,剛被判刑7年不久,他篡改了金庸自創的由其作品書名首字聯成的那副著名的對聯「飛雪連天射白鹿,笑書神俠倚碧鴛」,并且事後曾大肆向我推銷:

碧鴛白俠劍書連,飛雪射雕笑鼎天;

而且跟附上讀後觀感和評價,成詩一首:

兒女性情詩有畫,霸王事業燼餘煙。 拈來百喻真般若,指到無明亦粲然; 潮湧錢唐仁者筆,仙靈不寫寫人間。

1993年,母親給獄中的父親送了兩套高陽小說,一部《慈禧全傳》,一部《胡雪巖》。下面這副對聯是他的讀後感。

官場商場風月場,娓娓開場,場場有戲;

正道奇道江湖道,頭頭是道,道道可觀。

在秦城監獄度過的歲月,讓他更有時間讀小説。1994年回國探親,我在紐約機場隨意買了一本流行小説The Tale of the Body Thief。中文名《肉体窃贼》是美国作家安妮·赖斯Anne Rice的系列小说《吸血鬼编年史》(The Vampire Chronicles)的第四部),準備飛機上消磨時間,誰知沒看幾頁便呼呼大睡,對故事自然是沒什麽瞭解。不想回到美國之後,媽媽來信說:你爸爸要所有的安妮·赖斯的小説。更讓我吃驚的是,1996年父親「刑滿出獄」後,他曾給我看過一張他歸納的錯綜複雜的「吸血鬼家族表」,上面密密麻麻擠滿了蠅頭小字。《吸血鬼编年史》使他能在獄中消磨時間的同時,也重拾起中學時代留下的英語閲讀。

父親很喜歡余英時,甚至同余教授曾有過少量書面的往來。我記得最初是余的《陳寅恪晚年詩文釋證》讓他看到眉飛色舞。他説「余英時從陳寅恪晚年詩文中讀出那些諷刺共產黨的意思,我看不出來,顯然比我水平高」。

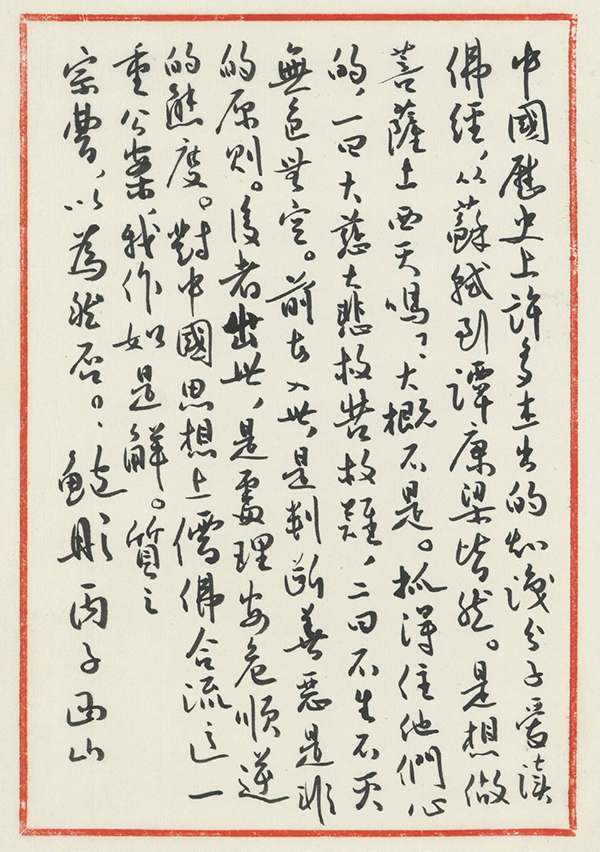

父親生命的最後二十年中,我大約能夠每年春節期間回北京探望一次。年復一年,他書房裏面堆積的傳統經典書籍越來越多。有一段時間他研究佛教,很愛同我談讀經心得,由於我的佛教知識全無,記不得什麽重要的東西。幸好有一篇文字留下:

中國歷史上許多傑出的知識分子愛讀佛經,從蘇軾到譚康梁皆然。是想做菩薩上西天嗎?大概不是。抓得住他們心的,一曰大慈大悲救苦救難,二曰不生不滅無色皆空。前在入世,是判斷善惡是非的原則。後者出世,是處理安危順逆的態度。對中國思想上儒佛合流這一重公案,我作如是解。(未發表《鮑彤書法遺存》)

書法更是我平生沒有絲毫涉獵之事,他同我少有談及,只聽他説過「書法在於隨意,放鬆,寫出自己的個性。王羲之一篇《蘭亭集序》一氣呵成,裏面三個錯別字也不妨礙成爲不朽之作。」

隨著父親年事漸高,由於視網膜老年性黃斑變性,視力越來越弱,不得不讓我將他最愛的一些書籍導入平板電腦以便放大字體閲讀。這些書包括《明清史講義》、《莊子今注今譯》、《論語正義》、《禮記今註今譯》、《孟子譯注》等等。看得出,在中國經典中他更喜歡孔子、孟子和莊子。

大約在80歲以後,父親前後搜集了七八套各種中英文版本的《聖經》。近年來還要我搜來多種語音版,幫助他安裝在電腦上。有一段時間,他還參與過北京的一些《聖經》研討活動。大有不少人勸説他「受洗」。不過根據他對我説的一些關於基督教的言論,我懷疑他研究《聖經》的目的是出於尋找信仰。比如他説:「高爾基(Maxim Gorky)童年的教育讓他感到《聖經》裏面有兩個上帝,〈舊約〉裏面的上帝脾氣暴躁讓人感到恐懼;〈新約〉裏面的上帝和藹可親像個慈父。我也有同感」。有一次他説:「耶穌是個社會改革家」;我說「這是哪一門子基督教修正主義?」他將兩眼一翻,對我的輕佻表示不滿。我家也有兩個父親,一個是急躁傲慢倔强的父親;一個是大愛睿智的父親。

鮑彤與中共

1946年,通過《中華民國憲法》憲法,憲法的產生和內戰的爆發是同時發生的,「戡亂救國」以後連國民政府也沒來得及實施。否則政治理想也可以通過「護憲」來實現。自從辛亥革命以來,孫中山就給中國人一個概念,中國的問題一盤散沙,只要團結起來,任何問題就可以解決。吳世昌當時也認爲中國問題則是需要重建權威。(《鮑彤自述》)

關於平等,我是很嚮往的,是一個我追求的目標。當時唱的歌:山那邊啊,好地方,窮人富人都一樣。共產黨的名字聽起來也是這樣。(《鮑彤自述》)

1946年冬天,我最初接觸到共產黨。那時,我身邊最好的同學都是親共的,有的已經是地下共產黨員。我們天天在一起讀書討論開會。參加活動有印象的是共產黨發動的「迎馬」,迎接馬歇爾(George C. Marshall)來華調解國共軍事衝突,避免中國爆發全面內戰。(2018年—2020年錄音整理的「鮑彤口述」)

「動員戡亂」以後,親共有一定的政治壓力,也會感覺到危險,因此,我當時寫了首詩叫「寒暑表」:「以自己腥红的血水,已指示人间温暖的存在。」(2018年—2020年錄音整理的「鮑彤口述」)

站在寂寞的一角, 勇敢地忍受著命運的戲弄, 獻身於為他人的工作, 直到身碎的一分鐘。 漠然,峭然, 面對著肅殺的到來, 以自己腥紅的血水, 指示人間溫暖的存在。

這首詩刊登在1948年底或1949年初某天的上海《大公報》副刊「文綜」版的右上角。1966年8月抄家前,這份剪報一直保存在我手頭。(《敝帚一把》,人民日报出版社, 1988)

我接受共產黨和老百姓是不一樣的。老百姓接受的是一個既成事實,也就是共產黨用槍桿子取得了政權建立了統治,而我是自覺自願,是以一種追求的方式加入共產黨的。」(2018年—2020年錄音整理的「鮑彤口述」)

1949年初,南洋中學的蔣叔銘(後來文革跳井)問我:你看中國的希望在什麽?我說中國的希望在民主。他說你看誰能搞民主?我說國民黨恐怕搞不了民主,民盟力量太小,共產黨有力量。蔣說完全同意。後來蔣介紹我加入中共的時候要我寫對黨的認識,我在一張練習本紙上寫下的内容大致如此。」(2018年—2020年錄音整理的「鮑彤口述」)

過了幾天,蔣同我說,明天有人代表組織找你談話,早上七點鐘,地點在貝當公園(Pétain Park現稱衡山公園),你左手拿一份《大公報》,不必是當天的,把報頭露出來。有人會來問你現在幾點了,你回答:我也沒表,估計七點吧。」(2018年—2020年錄音整理的「鮑彤口述」)

第二天,就是這樣我同共產黨組織接上了頭。後來我知道來人是上海南一區中學學委組織部長張效浚。同張談話以後,我宣誓入黨,宣誓的内容:為共產主義奮鬥終生;革命的利益高於一切;遵守黨的紀律嚴守黨的機密;執行黨的決議;做群衆模範;向群衆學習。臨別的時候,張從皮鞋跟裏掏出一張紙塞給我,我一看是一篇陳雲1939年寫的文章「怎樣做一個共產黨員」,裏面就是宣誓的那些内容。(2018年—2020年錄音整理的「鮑彤口述」)

1949年4月12日,是我生命中一個特別的日子。那一天,霎那間,我覺得,我這一滴水,似乎溶入到為解放全人類而奮鬥的共產主義洪流之中,似乎由「自在」進入到「自為」,人生從此具有一種前所未有的「意義」。(《鮑彤自述》)

1949年5月,解放軍接管了上海。6月,中共華東局組織部要求全體上海地下黨員登記。那是我平生第一次填表,鄭重其事,字寫得工工整整。解放軍從山東南下,亟需任命幹部,有十幾箱幹部檔案需要整理。大概是因為上海地下黨普遍教育水平高。華東局組織部向上海市委組織部要7名上海地下黨員到華東區組織部工作,整理檔案。條件只有一個:字寫得好。(2018年—2020年錄音整理的「鮑彤口述」)

1949年7月初的一天,我剛參加了上午的記者考試,原準備下午繼續考試,劉鳳飛中午趕來找我,通知說:「華東局組織部調你去工作。」我當時不知道華東局組織部是幹什麼的,劉也不是很清楚,只知道是個「領導機關」。我對她說:「我正在參加記者考試,還有一天半才考完。」劉說,「這是組織決定!去吧。」我問:「怎麼去法?」她告訴我:「到區學委去『轉關係』。」我也不知道「關係」應該怎麼「轉」法,好在領導業已作出決定,操作起來倒也十分簡單。當天下午,我到區學委,遇到了書記錢其琛。他信手撕下一張便條,寫道,「市青委:茲有我黨黨員鮑彤同志去華東局組織部工作,請轉接關係。」下面簽署了他的名字。本來,轉關係是組織委員張效浚的事,張不在,錢代勞,開了這張條子。就這樣,我從區學委到市青委,再到華東青委,一步一轉。當天傍晚,就把關係轉到了終點站——華東局組織部。(2018年—2020年錄音整理的「鮑彤口述」)

當時,華東局機關臨時辦公地點在江西路福州路口西南角上的建設大廈,一幢17層的高樓。據說,這本來是宋子文財團中的「中國建設銀公司」的辦公樓。報到後,取得一張出入「淮河部隊二支隊」的便條憑證,這是中共中央華東局機關當時的化名。為了保密,華東局機關被稱為「淮河部隊二支隊」,沿用了從山東南下時的軍隊序列。我被告知:「明天上午來上班辦公……以後就住在這兒。這兒有行軍床,不過,被子得你自己從家裏帶來。」(《鮑彤自述》)

這天到家已是晚上,我告訴父母,明天要去工作。父親默然,什麼也沒有說。母親愕然,問我:「不讀書了?」我答:「不讀了。」入黨前,我是學生,讀書是天職;成了黨員,革命就是新的天職。這是兒子的信念,但母親有些傷感。(《鮑彤自述》)

第二天一早,我挾起一床薄被,離開了家。一路上,哼著「我們的隊伍來了」,從貝勒路走到福州路,開始了我的革命工作生涯。(《鮑彤自述》)

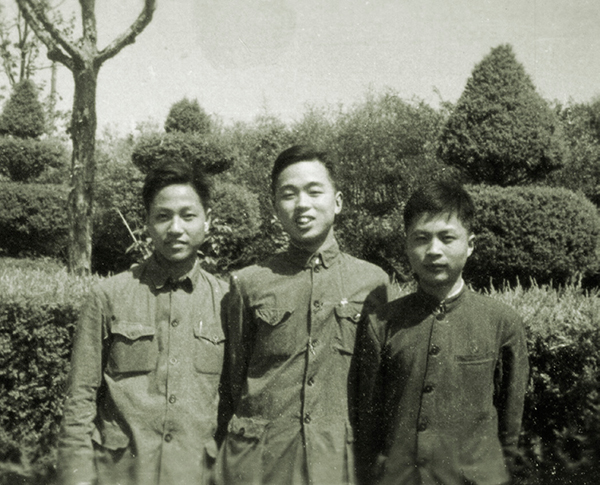

入選華東局組織部的有三男四女,其兩個大學畢業生五個中學畢業生。男的有顧毓秀之子顧慰慶。那時,我同顧慰慶關係最好,原因是他什麽事情都有主張,我什麽事情都沒主張,總是跟著他。(2018年—2020年錄音整理的「鮑彤口述」)

1951年5月20日鮑彤、顧慰慶、姜珣

就這樣,我從1949年7月進入華東局組織部直到1954年初。 (2018年—2020年錄音整理的「鮑彤口述」)

到華東局組織部,我很興奮,一是覺得自己在討論國家大事了;二是任何事情都自由討論,沒有任何禁忌,甚至可以提出毛澤東也不代表共產黨。吃飯時一鍋飯菜,八個人圍在一起,自由組合,經常討論各種問題。(2018年—2020年錄音整理的「鮑彤口述」)

接管了全國的政權以後,共產黨立即停止發展新黨員。按劉少奇的話,以前有敵人管著我們,幫我們把黨管好了。膽子小的不革命的人不敢來參加。掌了權以後,一切野心家、投機分子,懷著各種動機,那怕爲了找份工作都要入黨。(2018年—2020年錄音整理的「鮑彤口述」)

不發展黨員到1951年吸收「土改積極分子」入黨結束。「積極分子入黨」聼起來沒什麽問題,到了「大躍進」就成了「說謊的人入黨」,這是始料不及的。(2018年—2020年錄音整理的「鮑彤口述」)

1959年在寧夏我踫到一件事情,寧夏自治區黨委組織部長楊滄(原廣東一個地委書記)同我聊天,談到1958年「反右」他與省委第一書記李景膺的矛盾。他說李要畝產1000斤,我說要800斤,就定我是「右傾」,最後實際畝產才400斤,那就是説我們兩個都左了,他比我更甚,結果我被定「右傾機會主義分子」。他說的給我印象深刻,一直難以忘懷。(2018年—2020年錄音整理的「鮑彤口述」)

1950年中共東北局第二書記張秀山為團長的「黨的組織工作者代表團」赴蘇聯學習。蘇共中央組織部部長庫西寧(Otto Wille Kuusinen)接待。蘇共中央組織部介紹蘇聯黨的組織機構中的內部設置,黨委下設工業部、農業部、交通運輸部、計劃財政財貿部等專業管理部門。中共在組織上模仿蘇聯的黨領導模式來源於此。(2018年—2020年錄音整理的「鮑彤口述」)

1951年冬天,我第一次出差,從上海到濟南,參加康生領導的山東分局的統計工作會議。1953年,學習蘇聯的幹部制度,我被派到上海電機厰實踐學習,帶隊的是周保瑞(後任山東省外辦主任)和印邦昌。同年,中共模仿蘇共在中央組織部内建立工業管理處、交通管理處、財貿管理處、文教管理處等,開創了控制一切社會生活的黨組織結構。中共中央組織部下令,由六大區組織部調100名縣級以上幹部到中央組織部加強幹部管理工作。華東局報了幹部處長李均、我,還有高慈民的三人名單。於是1953年底,我就被決定調到中央組織部。(2018年—2020年錄音整理的「鮑彤口述」)

1953年1月,斯大林的死訊傳到北京,父親大哭一場。這是父親自己説的,但我同姐姐卻從沒有見過他在任何場合哭過。

1957年4月27日,中央發佈了《關於整風運動的指示》……對於黨中央的號召,我積極回應,遂報名要求到農村去。5月上旬,組織部批准5個人到河北省遵化縣進行勞動鍛煉。(《鮑彤自述》)

機關裏搞反右派,我們要學習到八月初。問題很多。誓如這次右派活動矛盾的性質是人民內部矛盾,還是敵我矛盾?右派分子是否是廣泛所指的左、中、右三類人中的那種?這兩個問題是曾經我在黨小組會談話時提過的,但是有些人的解釋我仍然不滿意。因為,我覺得這次反右派鬥爭絕不是人民內部矛盾,而應該算敵我矛盾,但又覺得中央在處理這個問題時,又是以人民內部矛盾而處理的。百思而不得一解,你認為如何?(1957年6月31日蔣宗曹致鮑彤信)

1957年7月,勞動鍛煉結束,我回到北京,還沒有來得及向組織彙報農村觀感,就捲入了「反右派鬥爭」,成了反右的對象。(《鮑彤自述》)

組織上要求交代有沒有右派思想和右派言論,我的回答是:有,我對所有的右派都同情,同他們的言論都有共鳴。組織上說這可不是開玩笑的,你有證據沒有。我說有筆記為證,千真萬確。當時農村裏有人提意見,我認爲很不錯,做了記錄。此外,張伯駒、羅隆基、儲安平、費孝通的那些主張,我認爲都很好,日記上寫的很明白。組織也沒辦法,就開始批了。1957年8月從我回來以後就開始挨批,一直到1958年1月。 (2018年—2020年錄音整理的「鮑彤口述」)

在文化大革命中,有大字報說,部長安子文、幹部管理處處長劉植岩 和研究室主任趙漢 (兩位均為部務委員)包庇我,使我「漏網」了。我相信,劉植岩「包庇」我是有可能的,他的確很關心我。但趙漢認識我是在1958年,安子文認識我是在1960年,既然當時並不認識我,似乎不太可能包庇。不管是誰包庇,1958年1月,中組部認為,我雖然犯了嚴重的右傾錯誤,但可以從輕發落,免於處分。於是,讓我和其他需要鍛煉改造的30餘名幹部下放勞動,帶隊人是部委委員趙漢。(《鮑彤自述》)

1958年5月初,安徽省委要我們轉移到長江邊上的無為縣。這個縣很大,是魚米水鄉。全縣有100萬人口,180萬畝耕地。(《鮑彤自述》)

安徽省爲了「大躍進」,採取省委書記「包乾制」,原李先念部下,省委副書記曾慶梅立下軍令狀,保證一年改變無爲面貌。曾慶梅聽説有中央組織部幹部在安徽,要求這些幹部調來幫助他改變無爲。於是5月5日,我們都去了無爲縣。這個日子我記得清楚,因爲是馬克思生日。(2018年—2020年錄音整理的「鮑彤口述」)

無爲是有一百萬人口的大縣,挨著長江,本是非常富裕的地方。我同趙漢都到了無為縣官鎮鄉鎮河農業生産合作社。大躍進,人民公社化運動,都是在這個事件發生的,徵過頭糧就是在這個地方徵的;臨走時同縣委大吵一架也就是這裏,回來以後要向省委告狀,省委拒不理睬。後來安徽省委向中央告狀說組織部是「撤退派」。而在安徽「闖禍」的是我。(2018年—2020年錄音整理的「鮑彤口述」)

8月20日,《人民日報》登安徽省包括官鎮鄉在内放中稻畝產「衛星」,恰巧我在另一個新華農業合作社總結經驗。當時,我不知道這是省委幕後策劃的。那片「衛星田」和我勞動的鎮河農業社緊挨著,老百姓跑來告訴我,那個「衛星」是假的。(2018年—2020年錄音整理的「鮑彤口述」)

把十畝地的稻子拔出來,栽到一畝地上,然後五天以後收割。當時不斷聽到全國各地放農業高產「衛星」,我都信以爲真,但安徽這個我去一看是假的。如此,我就給中央寫了一封信。(2018年—2020年錄音整理的「鮑彤口述」)

信裏我說:現在全國大躍進形勢下,人人都很振奮。只是安徽這個地方出現一個很不好的現象,放假衛星。我所在的「鎮河農業社」與「關鎮農業社」是連片的,放衛星的地方離我只有幾里地。我知道十畝地的水稻被移栽到一畝地上,然後過五天後收割,計產量。這種弄虛作假是歪風邪氣,在當地老百姓當中影響很不好,也敗壞了我們黨「大躍進」的名譽。(2018年—2020年錄音整理的「鮑彤口述」)

有一天,六處處長段血夫被指名去參加省委電話會議。我只記得段血夫回來慌慌張張說:鮑彤!你惹事兒了!原來電話會議是中央辦公廳的陳麒章就我的信的内容,聽取安徽省委的調查報告。(2018年—2020年錄音整理的「鮑彤口述」)

安徽這邊省委第一書記曾希聖正在北戴河,省長黃岩參加。黃說:「我們接到中央電話和文件,非常重視,立即派省委常委、農村工作部部長張世榮展開調查。現請張世榮彙報。我今天感冒,不再說了。」張世榮說,我沒有通知任何地委縣委幹部,立即去了當地直接找了群衆。現根據群衆所說報告:一畝地的產量確實是十畝地的莊稼合併起來的,但是合併的目的並不是為了弄虛作假,而是爲了抗旱救災。有九畝高地出現旱情,為搶救糧食,群衆把莊稼合併到了一畝有水的地裏去。因此鮑彤反映的情況是不真實的。(2018年—2020年錄音整理的「鮑彤口述」)

不久,政法幹部處處長李步新到安徽來找我說:「安部長專門講叫我告訴你兩句話,第一是情況已經都清楚了;第二是不要再提了。」我說:「那東西明明是假的,怎麼能不再提了?李步新說:「剛才我同你說了什麼?!」我愣住了。李步新又說:「安部長說『不要再提了』」,說完我們兩個一起笑起來。大家心裏都是清楚,曾希聖是毛澤東信任的,這個問題要由上面解決。(2018年—2020年錄音整理的「鮑彤口述」)

我對人民公社很感興趣,你們那裏恐怕也準備搞了吧?好像辦了人民公社就到了共產主義社會了,你們能接觸到這些新鮮東西真是幸福啊。有時間請告訴我,有關這方面的消息。(1958年8月26日蔣宗曹致鮑彤信)

1959年,從安徽回來,劉植岩問我:你覺得有點什麼收穫嗎?我說:「我得出個結論,如果我與黨組織黨中央的觀點不一致,那肯定是我錯了。」劉植岩回答:那也不必那麼矯情。(編註:矯情的漢語原涵義指,故意扭曲自己的感情,掩飾真情。)1967年,我正被關「牛棚」,四川造反派找到我,讓我來交代劉植岩,說劉植岩已經「叛黨」自殺了。(2018年—2020年錄音整理的「鮑彤口述」)

「大躍進」後,連續三年,全國餓死上千萬人,既與天災無關,也與土地肥瘠無涉。事後,可以看出的規律是:凡是「三面紅旗」舉得最高、反右傾最厲害、浮誇風最盛的地方,一定是餓死人最多的地方。其原因是,浮誇導致虛報糧食產量,國庫按虛報產量徵購,必然侵佔農民的正常口糧,致使大批農民在青黃不接時無食果腹,飢寒交迫。因此,餓死上千萬人的起因在於政治。全國究竟餓死了多少人,我沒有做過專門研究,只聽說過兩個數目字。(1)1962年,李先念 告訴中監委委員王維綱 ,他估計: 「安徽全省餓死人數在300萬到500萬之間。」這是我們研究室一位隨王維綱到安徽去檢查工作的幹部轉告我的。(2)河南省光山縣,1958年大躍進前的人口是30萬,1960年底只剩下10萬人,減少了2/3。這個數目字,是隨著信陽問題的暴露而浮出水面的。(《鮑彤自述》)

1963年那年,在組織部突然聽説有個「雷鋒事跡報告」,我印象深刻,感覺天天宣揚自己做了什麽好事,事先安排做好事,照照相,公開吹牛,在中國歷史上以前好像沒有。後來,又出了陳永貴如何如何,越來越多。共產黨全面説謊是經過了一個漫長的形成過程。(2018年—2020年錄音整理的「鮑彤口述」)

1996年5月27日零時「出獄」的形式實際上是個莫大的笑話。因爲「出獄」後父親卻不能回家,又被繼續非法羈押一年。地點是「國務院機關事務管理局的西山管理處」。

1992年4月16日,中紀委派了兩個局長和一個工作人員,到秦城來,向我宣讀中共中央政治局關於開除鮑彤黨籍的決定。(《鮑彤自述》)

政治局的這個決定,給我戴了一項「嚴重觸犯刑律」的大帽子,卻沒有講任何事實,這迫使我無法用事實答辯。但是,這個決定有兩個致命點:一是不符合《中國共產黨黨章》,二是不符合《中華人民共和國憲法》和有關法律。(《鮑彤自述》)

根據決定,直到1992年3月,才撤銷我的中央委員職務。這豈不是說,在我從1989年5月28日到這個撤職決定中間2年零8個月的時間,我仍然是合法的中央委員,卻被不合法地關押!這個「決定」說我「已嚴重觸犯刑律」,我問:「我到底犯了什麼罪?」宣讀者竟然拍了一下桌子,說:「你自己還不清楚?!」作為回擊,我也跟他拍了桌子,說:「中央紀律檢查委員會就是這樣辦事的?這就是你們的工作作風?!」(《鮑彤自述》)

從感情上父親對開除黨籍的決定看得比判刑7年要重。爲了「被開除出黨」他向中央常委和鄧小平陳雲寫了一封申訴信。我的感覺是他事後嘴上雖說「從那天起便同共產黨分道揚鑣了」,但内心裏仍難就此放下。

1996年5月27日,午夜零時,他們把我從囚室裏帶出來,帶到秦城監獄南門口西側的一間小屋。小屋裏有一張桌子,桌上擺著一張白紙,紙上有黑字,蓋著「秦城監獄」的紅色圖章,圖章的中心是一個象徵中國共產黨的五角紅星。這張有黑字和紅章的白紙叫《公安部釋放證明書》。(《鮑彤自述》)

在監管人員向我宣讀過這份釋放證明書後,秦城監獄監管處處長唐國青和北京市公安局張遠找我談話。後來,我知道,北京市公安局根本沒有張遠這個人,他是公安部一局的副局長。為什麼要匿名和我談話?不知道。為什麼是在午夜零時把我帶出來?那是因為我是在1989年5月28日進來的,後來判了7年,到1996年5月27日零時,整整7年。超過一分鐘,就侵犯了我的人權。(《鮑彤自述》)

1996年5月27日零時「出獄」的形式實際上是個莫大的笑話。因爲「出獄」後父親卻不能回家,又被繼續非法羈押一年。地點是「國務院機關事務管理局的西山管理處」,對外叫「杏林山莊」。與監獄不同的是,在這裏家屬可以探視和陪住。下面是我在那裏陪伴父親時的親眼所見。

「出獄」之時,便是父親開始「維權」之日。父親同中央辦公廳派來的一位幹部發生爭論。此人脾氣上來,將嘴一撇:「你不就是說共產黨違法嗎?共產黨違法同我有什麽關係?」 砰!父親拍了桌子,兩眼一翻,眼白一閃而落,一句我很熟悉的話終於沒能説將出口又嚥了回去:「你懂什麽?!」此人走後,他同我説:「孟什維克(Mensheviks)還是普通性質的政黨;布爾什維克(Bolsheviks)從『全面說慌』到『全面違法』都是一回事,搞到最後就是黑社會。」看到他臉色鐵青的怒相,一句湧到嘴邊的玩笑「你怎剛剛明白」卻是説不出口了。這是我從他的嘴裏聼到針對列寧主義政黨最嚴厲的批評。

父親從未否認過他所加入的共產黨的正當性,他説過「如果我當年的選擇是錯誤的,那麽那個時候全世界都在做錯誤的選擇。」

10年前,有一天我在瀏覽書報,無意中赫然見到一篇關於父親的專訪報道,標題醒目〈如果仍在體制内我也一樣是個腐敗分子〉,作者是張彥(Ian Johnson),文章發表在2012年6月14日的《紐約書評》(The New York Review of Books)

根據我的觀察,大概是經過了相當長的過程,父親方始認識到那個他「自覺自願以一種追求的方式」加入的共產黨不知道從何時開始已經無影無蹤。確切證據來自他那著名的「郭文貴是我老師」言論,時間大約是2017年的下半年:

郭文贵就是我的老师。郭文贵打开了我的一个眼界,我过去也在想共产党是一个什么颜色?我一直说是红色;郭文贵告诉我是黑色,这就打开了我的一个思路。我从来没有想过共产党是黑色的。(網傳視頻片段)

愛情與婚姻

宗曹同志:倦極。……22日早晨,我的錶玻璃壞了,我沿著大馬路折向緯二路到一家修理鐘錶的鋪子裏去配。一進門,便是一間矮小的房子,角隅裏安上一個桌子。一個小伙子在桌上跟前「操作」。從桌子那邊接過來是一床板鋪。兩個老師坐在那上面聊天。一個向另一個解釋著「四個朋友三個敵人」(見下註)的「大政策」:「這是最大最大的政策!你不學這個,光知道共產黨毛主席好,可好跟不好就是沒有個界限。學了才明理!」他們一個是開舖子的,另一個是中醫大夫,聊得這樣火熱,知己也就這樣有內容。咱們的工作真是深入到了城市街道群眾中去啦!(1951年冬鮑彤致蔣宗曹信)

1951年冬的這封信是父親在婚前寫給蔣宗曹的第一封信。信是鮑彤在外地出差期間寫的。如以追求女孩子爲目的,按當代的標準這是一封非常奇葩的信。形式是「游記」式的關於風土人情的觀感,内容則是共產黨政策的「宣傳效果」。其中的歷史背景需要稍作解釋:1950年6月,周恩来在七届三中全会上說:在新的时期,三个敌人(即帝国主义、封建主义和官僚资本主义)、四个朋友(即無產階級、農民階級、小資產階級、民族資產階級)的界限必須劃清。今天的中心問題,不是推翻資產階級,而是如何同他們合作。

1954年秋天,蔣宗曹考入中國人民大學俄文系。也從上海搬到了北京。那時我每個禮拜天都去看她。入學不久,她被查出患有肺結核,結果學校退學,按規定要退回原單位,但是華東局已經撤銷了。於是我就去找李均,李均很爽快說那就到中央組織部來吧。因此當年蔣宗曹就調到了中組部幹部處。(2018年—2020年錄音整理的「鮑彤口述」)

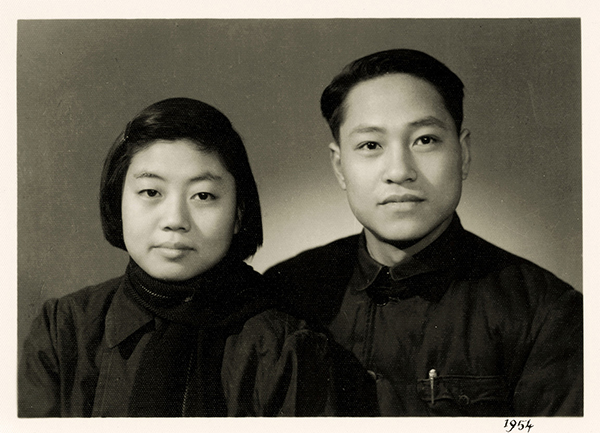

1954年底,蔣宗曹被安排到中央機關在北京郊區的黑山扈肺病療養院治療。1955年春治愈出院,得了傳染病,原室友嫌棄,沒地方住,於是我們乾脆就決定結婚,日子就定在她出院那天,剛好又是4月12號,我一生中第二個「412」。(《鮑彤自述》)

「4月12日」對於我來說,是非常特殊的日子:1949年的4月12日,我加入中共國共產黨;1953年的4月12日,是我的文章第一次在《解放日報》上公開發表; 1955年的4月12日,我與蔣宗曹結婚。1968年4月12日,當了文革黑幫,我接到禁令:「從此不准回家」。(2018年—2020年錄音整理的「鮑彤口述」)

你在信中提到的一些對愛情的看法,我完全同意。愛情究竟是什麽呢?用亨利•菲爾丁的一句話說是:「……人們胸膛中存在著一種善良、仁慈的意向,它在促進別人的幸福中得到滿足」。……愛情不僅是一種爲了促進別人幸福的愛,而且在這種促進別人幸福的愛裏面自己又取得了滿足和愉快,這是一種難能可貴的感情,真正的愛情——建立在促進雙方共同幸福的基礎上的愛情。愛情處理得好是一件很愉快地事。丁玲好像說過: 「如果一個人把戀愛處理得很好,那他不但感到這個世界很可愛,而且有一個人特別可愛,覺得到處都是光明快樂,生命特別充實起來……這種關係是彼此了解,彼此尊重、彼此相愛,攜手前進的……」當然,在共產黨員來説,還應該有其他標準,求得對革命、對工作、對個人幸福有利。(1955年2月28日蔣宗曹致鮑彤信)

先同志、後結婚、再戀愛的倒逆時空的做法,今天很難完全理解。可能是文化大革命中抄家的結果,父親的大部分信件已經遺失。不過我大致知道所謂「信中提到的一些對愛情的看法」究竟是什麽,出自何處。多年前,父親向我推薦了一本車爾尼雪夫斯基(Nikolay Chernyshevsky)的《怎麽辦》,並説這是個「最動人的愛情故事」。無論是18世紀英國小説家菲爾丁(Henry Fielding)還是19世紀俄國作家車爾尼雪夫斯基,到底能爲他們提供多少愛情的精神養分是很可疑的,已經無從考證,然而,真正在兩人關係起過明顯作用的是他們共同服務的黨。

親愛的,很想你,但是這是很愉快的,想我總是想你回家的時候一定變得多了,也許你會看不慣我了——知識分子的氣味。但是這個沒有關係,我會向你學習的。有志氣,有朝氣,真正自覺地改造自己,真正樹立起革命的人生觀。(1958年2月10日蔣宗曹致鮑彤信)

希望你好好勞動,好好鍛煉,自己永遠也不要自滿。另外,我感到你在信上從來不談自己的思想問題,這是為什麼我總是在這方面挺擔心的。(1958年6月6日蔣宗曹致鮑彤信)

你說你現在除了老老實實的工作以外,沒有別的想法了。我想提醒你的是,不要因為過去有許多錯誤思想,而在工作上束手束腳,也應當敢作敢為,解放自己的思想。有錯就改,應當有這種勇氣才行。(1958年7月7日蔣宗曹致鮑彤信)

時常在惦著惦著你,只要你勞動好工作好身體好我就放心了,不知為什麼為了你,我總是那麼前怕狼後怕虎的,你真是我的一個大包袱!欲丟無法?!(1958年7月17日蔣宗曹致鮑彤信)

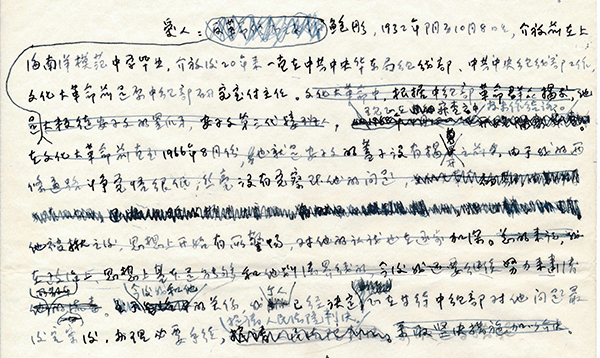

在1969年,蔣宗曹的題爲「自報材料」上寫道:

愛人:鮑彤,1932年陰曆10月8日生。解放前在上海南洋模範中學畢業;解放後20年來一直在中共中央華東局組織部,中共中央組織部工作。文化大革命前,是原中組部研究室副主任。現正在審查之中,尚未作結論。

已經落下的文字中,有被勾劃刪掉的一段:

文化大革命中,根據中組部革命群眾揭發,他是大叛徒安子文的黑爪牙,安子文第三代接班人,在文化大革命前,直至1966年8月份,也就是安子文的蓋子沒有揭開之前,由於我的兩條道路鬥爭覺悟很低,絲毫沒有察覺他的問題。他被揪之後,思想上開始有所警惕,對他的認識也逐步加深。

蔣宗曹繼續在編譯局工作,但文革期間夫妻之間已經沒有往來的書信和文字留下。後來30多年以後,鮑彤因「六四」事件被關押期間,文革當中曾經為選擇「愛人」和「黨」陷入兩難的妻子這次卻是義無反顧地選擇了「愛人」。下面的文字,摘錄於蔣宗曹1989年至1997年所記《 「飛行」日記》(「飛行」指「非刑」)。

1989年7月7日——這是鮑彤被逮捕的第42天。

在以往的41天中,心平靜到了極點,因為我深知鮑彤的清白;但也緊張到了極點。我也知道,對待無辜的人的最強大有力的武器是「莫須有」,而羅織「莫須有」,卻是天下最輕而易舉的事,……不需要任何事實,不需要任何根據。這早已被南宋的風波亭所證實,而在史無前例的「文化大革命中」發展到了熟練無比的程度,積累了異乎尋常的豐富經驗。

就這樣,在這種極度平靜和極度緊張中,我度過了41個白晝和黑夜。但我仍然不知道謎底,不知道鮑彤為什麼被捕,或者說得更確切一些,不知道鮑彤將被加上什麼罪名。現在謎底終於揭曉了。

根據這個國務院向全國人大常委會所做的報告,鮑彤犯了兩條滔天大罪,第一是洩露了國家絕頂重要的軍事政治機密,即戒嚴;第二是他主持開了一個密謀策劃的會。原文是這樣的:「(5月〕17日晚,鮑彤召集了中央政治體制改革研究室的部分 人員, 在洩露了即將戒嚴的機密後,發表了告別演說,警告與會者不得把會上密謀策劃的情況透露給別人。否則就是「叛徒」,是「猶大」。」

如果說,鮑彤找了某個特務內奸「密謀」了什麼事,鮑彤將跳到黃河裏也洗不清。而鮑彤是向政改研究室的部分人員「洩密」,那就必須由與會者出來作證。陳希同當然可以「代表國務院」無中生有,但與會者會不會無中生有,那就由不得陳希同了。第二,說不出「密謀策劃」的具體內容,足見純屬虛聲恫嚇。

如果說此前,我入夜難眠,那麼,1989年7月7日夜裏,托陳希同這個代表國務院向人大常委作的報告的福,我安然酣睡了個安穩覺。

最後的日子

2022年7月18日,頗經一番「防疫」的周折,我終於抵達北京。此時父親母親均已身患絕症,他們都再也沒有出過醫院。母親已處彌留之際,在一個月的探視當中,她的精神能夠凝聚起來,認出我的時間一共不過20秒鐘。

他們的臥室裏,人去床空,周邊的矮櫃上凌亂地堆滿了藥盒子。母親的床頭櫃上有一本《西班牙語900句》,一本《挪威的森林》摺著翻開幾頁;父親的床邊除了常年堆放的《辭海》和英語課本和英漢詞典之外,放了一本翻舊的《龔自珍己亥雜詩注》、一本我從香港帶給他的《雙照樓詩詞藁》,還有一本中譯《蘇格拉底之死》。想起從前開的玩笑說他們兩人「一輩子絕不看同一本書」,悲涼之中不禁莞爾。

鮑彤(1932—2022)

起初進病房探視的時候,父親還能用平板電腦看書和上網,并沒有同外界的信息斷絕。有精力的時候他喜歡上網玩社交媒體「推特」。他説過「『推特』這東西讓人上癮。革命的時候誰最極端就跟誰走;推特很有意思,言論越極端點贊越多」。我勸他説「不必同匿名謾駡的互動浪費精力」,他説「網上互動能有效預防『老年癡呆』」。甚至要我幫他開過一個小號,兩個「推特」號互動,自己一問一答,好不熱鬧。以往我們每次見面,我大約總會轉達一些分析人士向父親提出的一些關於時政的問題。例外的是這次他基本上沒有什麽興趣談論時政。最有實質内容的是,他説「今天的中國人還是在文革的陰影下活著。文化大革命説到底只有一句話是真的,那就是『誰反對毛主席就打倒誰』,現在只繼承下這麽低級的一個東西,還有什麽好去評論的?!」

我們的談話漸漸歸攏到一些人生的終極問題。他多次談到基督教,而且很有心得。他説「真、善、美,實際上是一回事!很深刻!」他讓我去查這一思想最早來源於何處,相信他是沒有看過什麽阿奎那 (St. Thomas Aquinas) 之類的中世紀神學著作。談的最多的還是孔子孟子和莊子,他説「有了孔孟莊,如何做人就清楚了」。我又問他,在他的一生中孔孟莊和共產黨的關係是什麽。他説「我在黨内誠心誠意言行一致地幫助它;我在黨外就誠心誠意言行一致地去批評它,這就是孔孟莊做人的道理。」記得他曾經説過,孔子孟子同人本主義二者本質上「是一樣的東西,都是實現人的價值」。

父親看完的最後一本書是余英時的《論天人之際》,之後就再也沒力氣舉起那個伴隨了他九年的平板電腦。讀後感我只聽到一句「經歷了毛澤東時代以後,中國就從此不再是中國了」。

2022年11月9日凌晨,他在嘔吐中掙扎,思緒仍在持續,在一連串聼不清楚的話語中,我只清晰地辨認出「……杞人憂天……」。雖然這是他留在人間的最後幾個字,但我永遠也不會知曉它們確切的含義了。

-----------------------------------------END-----------------------------------

|